余弦定理とは何ですか?

余弦定理(コサインの法則とも呼ばれる)は三角形幾何学における重要な定理であり、ピタゴラスの定理を拡張・一般化したものです。この定理は、三角形の1辺と他の2辺、そしてその夾角との関係を規定します。

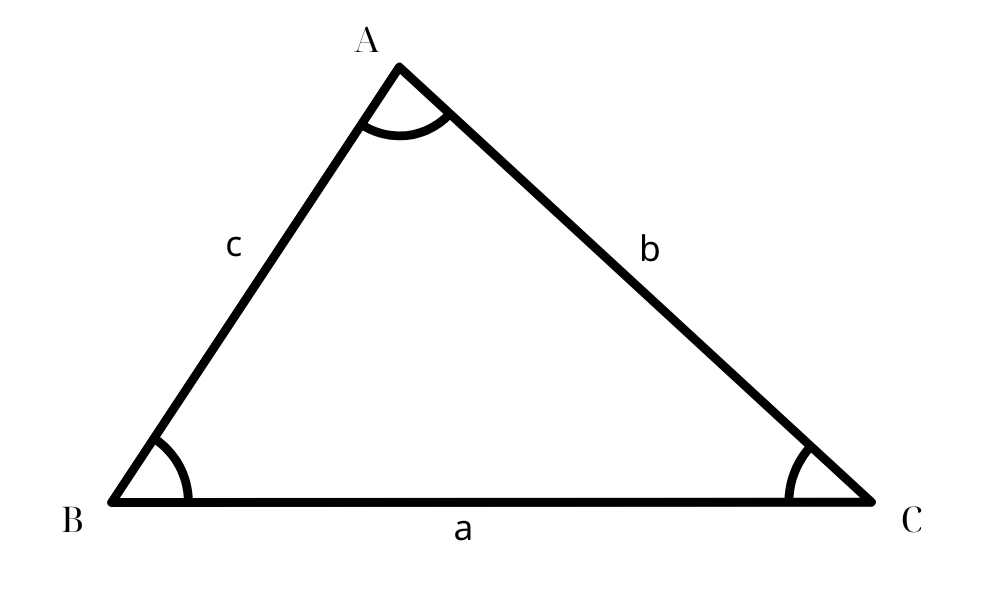

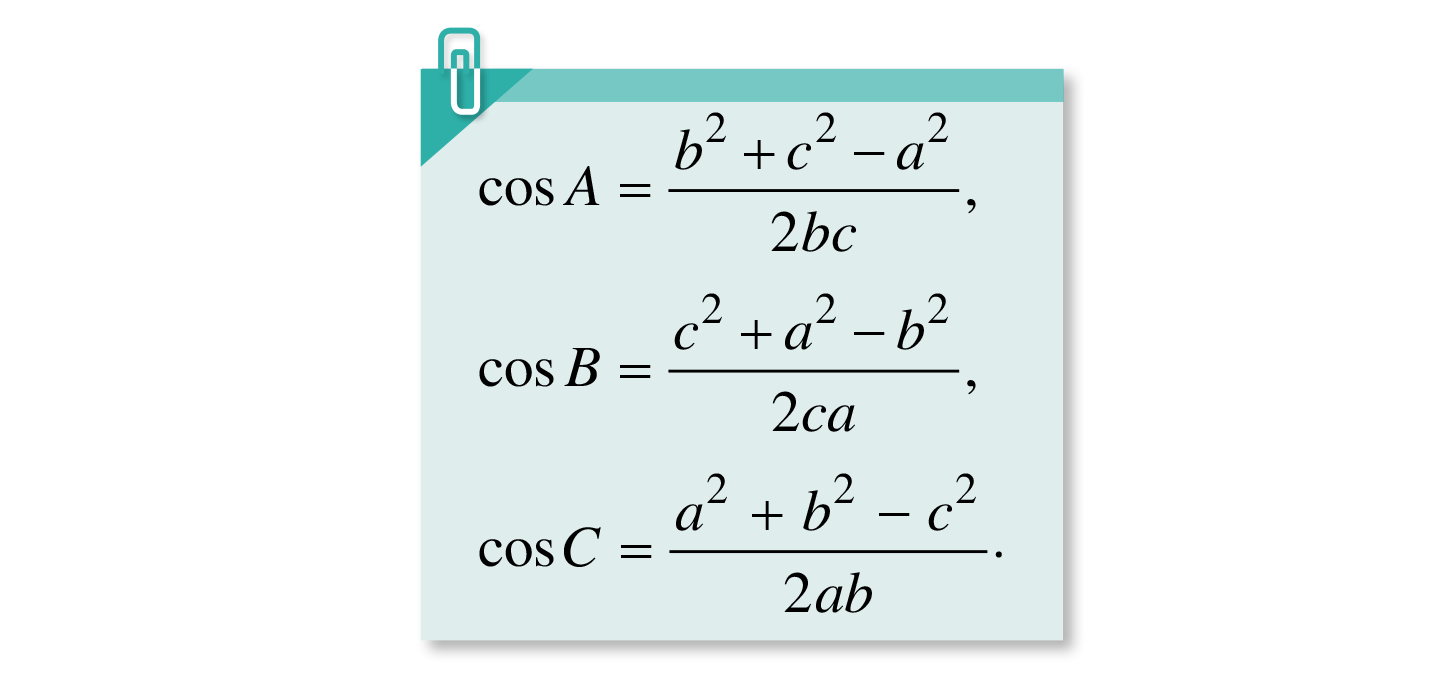

三角形における余弦定理の公式

数学 10、第 1 巻、Canh Dieu シリーズによれば、三角形 ABC の余弦定理の式は次のとおりです。

a 2 = b 2 + c 2 − 2 bc cos(A) b 2 = a 2 + c 2 − 2 ac cos(B) c 2 = a 2 + b 2 − 2 ab cos(C) |

そこには:

BC = a、CA = b、AB = c

A、B、Cは三角形の角度です

余弦定理はいつ使われるのでしょうか?

余弦定理は主に 2 つの場合に使用されます。

- 2 辺とそれらの間の 1 つの角度がわかれば、残りの辺を計算できます。

- 三角形の 3 辺を知っている: 式を変換して角度の 1 つを計算し、その角度の余弦を求めることができます。

余弦定理はピタゴラスの定理とどう違うのでしょうか?

| 基準 | 余弦定理 | ピタゴラスの定理 |

|---|---|---|

| 適用範囲 | すべての三角形 | 直角三角形のみ |

| 一般式 | a 2 =b 2 +c 2 −2bc cos(A) | c 2 = a 2 + b 2 |

| 知っておくべき事実 | 2辺とそれらの間の角度、または3辺 | 2つの直角の辺 |

| 使用目的 | 任意の三角形の辺または角度を計算します | 直角三角形の残りの辺を計算します |

| お互いの関係 | 角度A = 90度のとき、角度90度のcos = 0なので、式はc 2 =a 2 +b 2となります。 | 余弦定理の特別な場合である |

| 実用的な応用 | 測定、測量、力の計算、斜角のある構造物の設計 | 直角三角形の辺を測定する基本的な幾何学の問題 |

余弦定理の実践的応用

実際には、余弦定理は次の分野に適用できます。

- 数学と教育:複雑な三角形の問題を解き、平面幾何学における辺や角度を計算します。

- 地理と測地学: 長さと角度がわかっている場合、2 点間の距離を測定します。

- 物理学: 2 つの非垂直な力のベクトルの合力を計算します。

- 建設 - エンジニアリング: 斜めの角度や傾斜した屋根のある作品の設計を計算する際に使用します。

余弦定理の公式を素早く覚えるためのヒント

余弦定理の公式はピタゴラスの定理に似ています。覚えておけばいいのは、「対辺の2乗 = 隣接する2辺の2乗の和 - 隣接する2辺の積の2倍 × 夾角の余弦」です。

出典: https://vietnamnet.vn/dinh-ly-cosine-la-gi-cong-thuc-dinh-ly-cosine-trong-tam-giac-2452865.html

![[写真] ト・ラム書記長がハノイで第18回党大会(任期2025~2030年)に出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/16/1760581023342_cover-0367-jpg.webp)

![[写真] ニャンダン新聞が「心の中の祖国:コンサート映画」を発表](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/16/1760622132545_thiet-ke-chua-co-ten-36-png.webp)

![[動画] トリップアドバイザーがニンビンの多くの有名観光スポットを称賛](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/16/1760574721908_vinh-danh-ninh-binh-7368-jpg.webp)

![[写真] ニャンダン新聞が「心の中の祖国:コンサート映画」を発表](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/16/1760622132545_thiet-ke-chua-co-ten-36-png.webp)

コメント (0)