Die Revolution unter dem Meer

Im März 2023 versenkte China vor der Küste von Lingshui in der Provinz Hainan eine 1.300 Tonnen schwere „Datenkapsel“ im Meeresboden. Es handelt sich um das weltweit erste kommerzielle Unterwasser-Rechenzentrum und markiert einen Wendepunkt in der Art und Weise, wie Menschen digitale Infrastrukturen aufbauen. Das Projekt ist mehr als nur ein Technologieprojekt, es ist auch Chinas Antwort auf die schwierige Frage: Wie lässt sich der zunehmende Bedarf an KI-Computing decken, ohne in Energie- und Trinkwasserknappheit zu geraten?

Maßstabsgetreues Modell des chinesischen Unterwasser-KI-Rechenzentrums. (Foto: Ourchinastory)

Im Kontext der explosionsartigen Verbreitung künstlicher Intelligenz verbraucht jede an die Cloud gesendete Nutzeranfrage Strom und Wasser zur Kühlung der Serverchips. Die Errichtung von Rechenzentren auf dem Meeresboden ist nicht nur symbolisch, sondern könnte die unvermeidliche Richtung für die Zukunft einer nachhaltigen digitalen Infrastruktur sein.

KI, Cloud Computing und Big Data erzeugen einen beispiellosen Bedarf an Rechenleistung. Rechenzentren – die Heimat von Zehntausenden von Servern – sind die „Fabriken“, die diese Rechenleistung bereitstellen. Doch der Preis dafür ist enorm. Schätzungsweise fließen bis zu 40 % des Stromverbrauchs von Rechenzentren allein in die Kühlung.

Damit einher geht der Bedarf an Frischwasser. Eine Studie in den USA ergab, dass alle 20–50 KI-Abfragen das Äquivalent einer 500-ml-Flasche Wasser verbrauchen können. Das Training von GPT-3 „verschlingt“ einmal mehr als 700.000 Liter Wasser – genug, um mehrere hundert Autos zu produzieren oder ein ganzes Dorf wochenlang mit Wasser zu versorgen.

Ironischerweise werden viele Rechenzentren in trockenen Regionen wie Arizona (USA), Spanien oder dem Nahen Osten gebaut, wo Landwirtschaft und Bevölkerung bereits unter Wasserknappheit leiden. Der direkte Wettbewerb zwischen „Servern“ und „Trinkern“ verdeutlicht den Ressourcenkonflikt noch deutlicher.

Rechenzentren unter Wasser

Chinas Lösung klingt wie Science- Fiction: Statt die durstigen Server an Land zu lassen, werden sie auf dem Meeresboden abgelagert. Dort wird die enorme Hitze durch natürliche Meeresströmungen abgeführt. Keine Kühltürme, keine Frischwasserpumpen, nur Rohre, durch die das Meerwasser die Wärme aufnimmt und von den Servern ableitet.

Shanghai Hailanyun Technology wird im Dezember 2022 die erste Phase seines Unterwasser-Rechenzentrums in die Gewässer vor Hainan hinablassen. (Foto: Shanghai Hailanyun Technology)

Diese Lösung spart nicht nur Energie, sondern vermeidet auch die Nutzung von immer knapper werdendem und umstrittenem Land. Die versiegelte Umgebung innerhalb der „Datenkapsel“ ist zudem stabiler: Staub, Vibrationen, Feuchtigkeit und Druck werden nicht kontrolliert. Dies reduziert die Ausfallrate des Geräts deutlich.

Insbesondere Unterwasser-Rechenzentren lassen sich problemlos an erneuerbare Offshore-Energiequellen, insbesondere Windkraft, anbinden. Das Offshore-Rechenzentrum in Shanghai beispielsweise ist so konzipiert, dass es bis zu 97 % seines Stroms aus einem benachbarten Offshore-Windpark bezieht. Ein Nebeneffekt ist die geringere Latenzzeit bei der Datenübertragung in der Nähe von Küstenstädten. Dies kommt Branchen zugute, die eine sofortige Datensynchronisierung benötigen, wie beispielsweise selbstfahrende Autos.

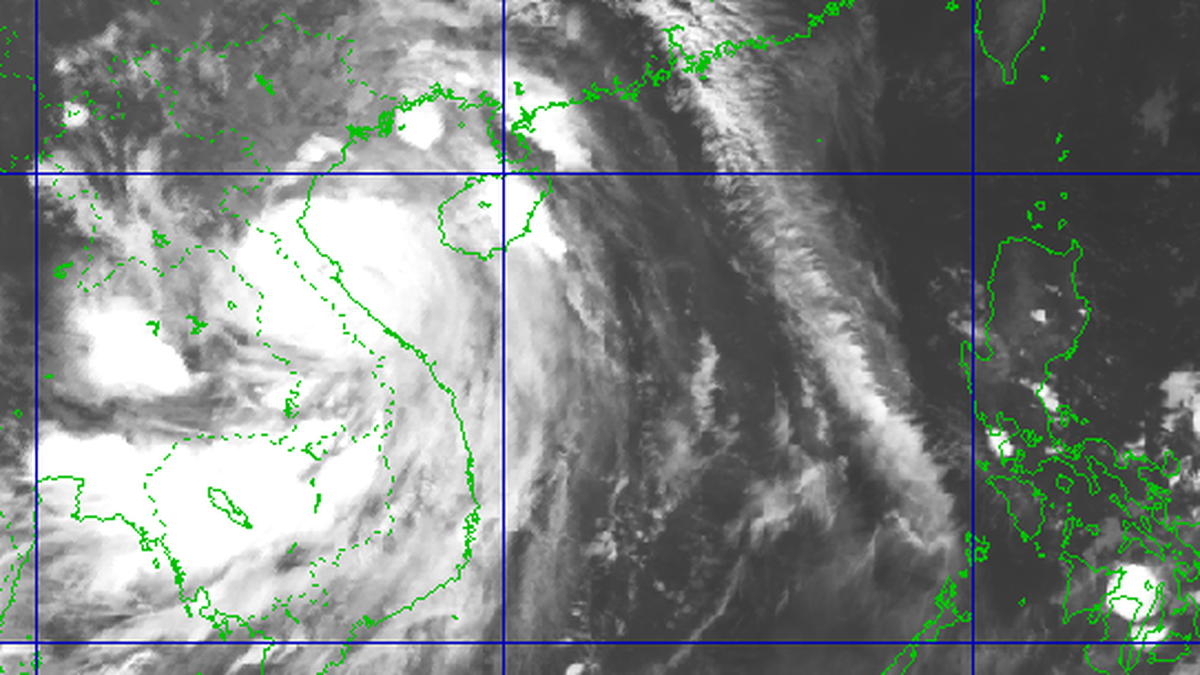

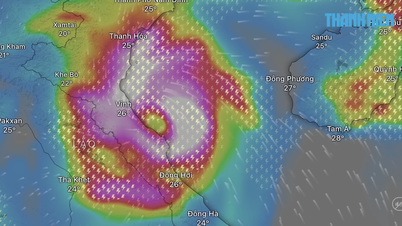

Lingshui auf Hainan ist der Ort, an dem dieser historische Meilenstein gefeiert wird. Im November/Dezember 2023 wurde die erste „Datenkapsel“ in über 40 Metern Tiefe, drei Kilometer vom Ufer entfernt, platziert. Mit einer Kapazität, die 60.000 Computern entspricht, kann das System bis zu vier Millionen HD-Bilder in nur 30 Sekunden verarbeiten. Die geplante Lebensdauer beträgt 25 Jahre und der Betrieb ist auch nach dem Durchzug des Supertaifuns Terry im Jahr 2023 stabil. Langfristig ist der Einsatz von 100 Kapseln geplant, wodurch jährlich 122 Millionen Kilowattstunden Strom, 68.000 Quadratmeter Land und 105.000 Tonnen Frischwasser eingespart werden.

Das abgebildete Unterwasser-Rechenzentrum ist ein Pilotprojekt vor der Küste Hainans. Ein fortschrittlicheres Projekt entsteht vor der Küste Shanghais. (Foto: Shanghai Hailanyun Technology)

Parallel dazu setzt Hailanyun (auch bekannt als HiCloud) vor der Küste Shanghais ein 223 Millionen Dollar teures Projekt um. Phase 1 umfasst 198 Racks, entsprechend 396 bis 792 KI-Servern – genug, um ein GPT-3.5-äquivalentes Modell in nur einem Tag zu trainieren. Obwohl der Umfang kleiner ist als beim Onshore-Zentrum (3.000 bis 10.000 Racks), gilt das Projekt als Sprungbrett für eine Reihe von Unterwasser-Rechenzentren mit starker staatlicher Unterstützung.

Lehren aus dem Microsoft-Projekt Natick

Vor China war Microsoft ein Pionier. 2015 startete das Unternehmen das Projekt Natick und warf einen Container mit 800 Servern ins schottische Meer. Nach zwei Jahren waren die Ergebnisse überraschend: Das System arbeitete nachhaltig, sparte Energie und hatte eine Ausfallrate von nur einem Achtel derjenigen des Zentrums an Land. Das Geheimnis liegt in der versiegelten Kammer mit Stickstoffgas, die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt eliminiert.

Microsofts Unterwasser-Rechenzentrumsprojekt. (Foto: VCG)

Microsoft blieb jedoch im experimentellen Stadium stehen, nicht bei der Kommerzialisierung. Das Unternehmen betrachtete Natick lediglich als Forschungsplattform. China hingegen war schneller: Es dauerte nur 30 Monate, um aus der Idee ein kommerzielles Projekt zu machen – eine seltene „Abkürzung“ in der digitalen Infrastrukturbranche.

Daten gelten als das „neue Öl“. Wer die Recheninfrastruktur kontrolliert, hat im Wettlauf um die digitale Wirtschaft einen Vorteil. China hat dies erkannt und Rechenzentren in seine Liste der sechs Schwerpunkte der „neuen Infrastruktur“ aufgenommen.

Die Unterwasserprojekte sind nicht nur eine technische Lösung zum Strom- und Wassersparen, sondern auch ein politisches Statement: China ist bereit, die Weltspitze im Bereich der grünen KI-Technologie zu übernehmen. Hailanyun hat offen seine Ambitionen geäußert, die USA zu übertreffen und seine Reichweite mit staatlicher Förderung zu erweitern.

Große Fragezeichen

Trotz seines offensichtlichen Potenzials ist das Modell nicht unumstritten. Umweltwissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass der Meerwasserspiegel in der Nähe der Natick-Kapsel um mehrere Tausendstel Grad angestiegen ist. Bei Hitzewellen im Meer könnte das heiße Abwasser den Sauerstoff verbrauchen und so das Meeresleben gefährden.

In puncto Sicherheit warnte eine Studie aus dem Jahr 2024, dass ein spezielles akustisches Signal die Unterwasserkapsel beschädigen und so die Gefahr eines Angriffs darstellen könnte. Auf technischer Seite erfordert die Abdichtung gegen Lecks, Korrosion und Biofouling millimetergenaue Präzision.

Entwurf einer Windkraftanlage für ein Unterwasser-KI-Rechenzentrum in Shanghai, China. (Foto: Shanghai Hailanyun Technology)

Hailanyun behauptet, die Auswirkungen auf die Umwelt seien „vernachlässigbar“ (weniger als 1 °C) und hat den Parasiten in tropischen Regionen bekämpft. Die internationale Wissenschaftsgemeinschaft fordert jedoch eine genauere Überwachung vor einer Ausweitung der Maßnahmen.

Chinas früher Erfolg hat eine Welle des Interesses ausgelöst. Südkorea hat Pläne für den Bau von Unterwasser-Rechenzentren angekündigt. Japan und Singapur untersuchen „schwimmende“ Varianten, die auf dem Wasser gebaut werden können.

Dies deutet darauf hin, dass die Idee nicht nur eine „chinesische Spezialität“ ist, sondern sich zu einem globalen Trend entwickeln könnte. Die Geschwindigkeit ihrer Verbreitung wird jedoch eher vom maritimen Rechtsrahmen, der ökologischen Bewertung und der Sicherung der Lieferkette abhängen als von rein technischen Möglichkeiten.

Die Zukunft der KI: In der Cloud oder unter dem Meer?

Das Unterwasser-Rechenzentrum ist ein Beweis für den Einfallsreichtum der Menschheit angesichts enormer Herausforderungen. Es vereint drei Faktoren: technologischen Bedarf, Umweltbelastung und nationale Strategie.

Doch der Weg ist lang: Sie muss ihre Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und gesellschaftliche Akzeptanz unter Beweis stellen. Gelingt dies, wird die KI der Zukunft nicht nur „in der Cloud leben“, sondern auch „unter dem Meer residieren“ – dort, wo Meeresströmungen kühlen, Meeresbrisen Strom liefern und riesige Stahlkapseln lautlos Billionen von Berechnungen durchführen.

China hat den Anfang gemacht. Wird der Rest der Welt zuschauen oder auf den Zug aufspringen? Die Antwort wird das Gesicht der globalen digitalen Infrastruktur für die kommenden Jahrzehnte prägen.

Quelle: https://vtcnews.vn/trung-quoc-xay-trung-tam-du-lieu-ai-duoi-bien-dau-tien-ar964490.html

![[Foto] Hochrangige Delegation der russischen Staatsduma besucht das Mausoleum von Präsident Ho Chi Minh](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/28/c6dfd505d79b460a93752e48882e8f7e)

![[Foto] Die 4. Sitzung des Ausschusses für Interparlamentarische Zusammenarbeit zwischen der Nationalversammlung Vietnams und der Staatsduma Russlands](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/28/9f9e84a38675449aa9c08b391e153183)

![[Foto] Freude auf der neuen Phong Chau Brücke](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/28/b00322b29c8043fbb8b6844fdd6c78ea)

Kommentar (0)