|

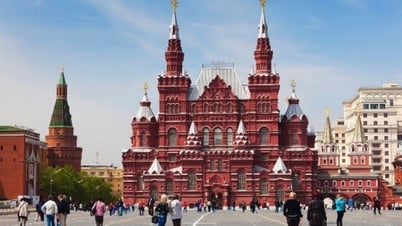

| Die Energiekrise scheint in Europa kein Thema mehr zu sein. Illustrationsfoto. (Quelle: AP) |

Experten zufolge ist die Widerstandsfähigkeit der Energiepreise angesichts der Marktvolatilität ein starkes Zeichen dafür, dass der schlimmste Albtraum, der die Preise in die Höhe trieb und die Inflation auf ein Mehrjahreshoch trieb, hinter uns liegt.

Die Europäische Union (EU) wird ihre russischen Gasimporte im Jahr 2023 um fast ein Drittel der 155 Milliarden Kubikmeter reduzieren, die sie 2021 importierte. Dies geht aus Schätzungen des Branchenverbands EuroGas hervor. Die 27 Mitgliedsstaaten haben dies bereits durch die Verdreifachung ihrer US-LNG-Importe erreicht.

„LNG ist eine Erleichterung für Europa und trägt zur Stabilisierung der Gas- und Strompreise für die Verbraucher in der Region bei, nachdem es aufgrund der reduzierten russischen Lieferungen lange Zeit Rekordpreise gegeben hatte“, sagte Didier Holleaux, Präsident von EuroGas.

Neue Realitäten und einzigartige Herausforderungen

Europa profitiert derzeit von Rekord-Gasreserven, der Förderung erneuerbarer Energien und einem relativ milden Winter. Das nachlassende Wirtschaftswachstum trägt dazu bei, die Energienachfrage in großen Industrienationen wie Deutschland zu dämpfen.

Die Probleme reichen aus, um die Zuversicht der Händler zu stärken, dass die Region für den Rest des Winters auf soliden Beinen steht. Die Benchmark-Preise in Europa liegen derzeit bei unter 30 Euro pro Megawattstunde, also bei etwa einem Zehntel ihres Höchstwerts im Jahr 2022.

Nach der Überwindung der Krise sah sich Europa jedoch einer neuen Realität gegenüber, die ihre eigenen Herausforderungen mit sich brachte.

Die Region ist zunehmend auf erneuerbare Energien angewiesen und wird mit einer schwankenden Stromerzeugung konfrontiert sein. Mit dem Wegfall des russischen Gases muss Europa zudem seinen Bedarf anderswo decken. Das bedeutet, dass die Region mit anderen Teilen der Welt um Marktanteile im LNG-Markt konkurrieren muss.

„Wenn man nur die Preise betrachtet, scheint die Energiekrise vorbei zu sein“, sagt Balint Koncz, Leiter des Gashandels bei MET International in der Schweiz. „Aber Europa ist nun globalen Faktoren ausgeliefert, die sich schnell ändern können.“

Die Gaspreise könnten – auch in diesem Sommer – noch einmal steigen, wenn es zu plötzlichen Versorgungsunterbrechungen kommt oder das Wetter nicht mitspielt.“

Ein großes Risiko für Europa stellt die Lage im Nahen Osten dar. Angriffe auf Schiffe im Roten Meer – der Route, die Katar für den Flüssigerdgastransport nach Europa nutzt – könnten die Versorgung unterbrechen.

Öl- und Gastanker meiden das Rote Meer und fahren stattdessen um das südliche Afrika herum.

Laut Angaben des Datenanbieters Kpler werden täglich etwa zwei bis drei LNG-Schiffe diese Route nutzen.

Die globalen Energiemärkte hätten auf die Spannungen im Roten Meer weitgehend nicht reagiert, doch die Zukunft bleibe ungewiss, sagte Homayoun Falakshahi, leitender Ölanalyst bei Kpler.

"Umsichtig"

Die Gaspreise sind bis 2023 um fast 60 Prozent und bis 2024 um weitere 12 Prozent gesunken, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Dies wird dazu beitragen, die Energiekosten der Verbraucher zu senken.

Dies sei der zweite Winter, in dem Europa ohne russisches Gas auskommen müsse, sagte Kim Fustier, Leiter der europäischen Öl- und Gasforschung bei HSBC Holdings.

„Die Realität ist, dass es bereits einen Präzedenzfall gibt. Der Winter 2022-2023 wird ohne Probleme stattfinden“, sagte er.

Europas Hinwendung zu erneuerbaren Energien führt dazu, dass Gas im Energiemix des Kontinents zunehmend in den Hintergrund tritt. Der Ausbau von Windkraft- und Solaranlagen hat die Nachfrage nach diesem Brennstoff reduziert, und die Rückkehr der französischen Atomkraft im Jahr 2023 hat die Marktspannungen ebenfalls gemildert.

Doch die Nachrichtenagentur Bloomberg kommentierte: „Es liegt noch ein langer Weg vor uns, mit vielen Hindernissen.“

Derzeit erhält Europa russisches Gas noch über die Ukraine. Nachdem die russische Nord-Stream-Pipeline 2022 bei einem Sabotageakt beschädigt wurde, ist die Transitroute durch die Ukraine weiterhin die einzige Möglichkeit, Moskaus Gas nach West- und Mitteleuropa zu transportieren.

Allerdings läuft der Gastransitvertrag zwischen Russland und der Ukraine Ende dieses Jahres aus und wird voraussichtlich nicht verlängert. Das bedeutet, dass der Kontinent weniger Gas aus Moskau erhalten könnte.

Mittlerweile ist die EU der weltweit größte Käufer von Flüssigerdgas (LNG). Sie investiert Milliarden von Dollar in die Infrastruktur, um ihre Importkapazitäten zu erhöhen, und hat seit Anfang 2022 sechs neue Terminals in Betrieb genommen . Auch andere Länder weltweit investieren massiv in LNG, doch ein Großteil der neuen Kapazitäten wird erst 2025 verfügbar sein.

Bis 2023 sollte China der weltweit größte LNG-Importeur werden. Tatsächlich importiert die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt so viel LNG, dass einige befürchten, dies werde die Spotpreise in Europa in die Höhe treiben.

Eine Analyse der Angebotsverschiebungen durch Experten des Baker Institute for Public Policy der Rice University (USA) warnt davor, dass die europäischen Länder Gefahr laufen, zu sehr von einem einzigen LNG-Lieferanten abhängig zu werden – etwas, was der Region in der Vergangenheit mit russischem Gas passiert ist.

Darüber hinaus kommt es immer häufiger zu extremen Wetterereignissen, die das Stromnetz belasten und dazu führen können, dass Europa mehr Gaslieferungen benötigt als üblich.

Probleme auf zwei wichtigen LNG-Routen – dem von Dürre betroffenen Suezkanal und dem Panamakanal – verlängern die Transportwege für Importe nach Europa und erhöhen die Transportkosten.

Darüber hinaus haben dramatische Schwankungen – von den Streiks bei der Flüssigerdgasförderung in Australien (2023) bis zum Ausbruch des Konflikts zwischen Israel und der Hamas – zu einem starken Anstieg der Benzin- und Gaspreise geführt und daran erinnert, dass die stabile Energiesituation in Europa noch lange nicht sicher ist.

Angesichts der genannten Schwierigkeiten scheint Vorsicht in Europa weiterhin das Schlüsselwort auf dem Energiemarkt zu sein. Stefan Rolle, Leiter der Abteilung Energiepolitik im deutschen Energieministerium, bekräftigte kürzlich: „Wir sind weiterhin sehr vorsichtig, was die weitere Entwicklung angeht.“

[Anzeige_2]

Quelle

![[Foto] Abschluss der 13. Konferenz des 13. Zentralkomitees der Partei](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/08/1759893763535_ndo_br_a3-bnd-2504-jpg.webp)

Kommentar (0)