教育を通じてのみ貧困から抜け出すことができると決意したキエウ・チンさんは、台湾の大学を優秀な成績で卒業し、ドイツで博士号を取得するための全額奨学金を獲得しました。

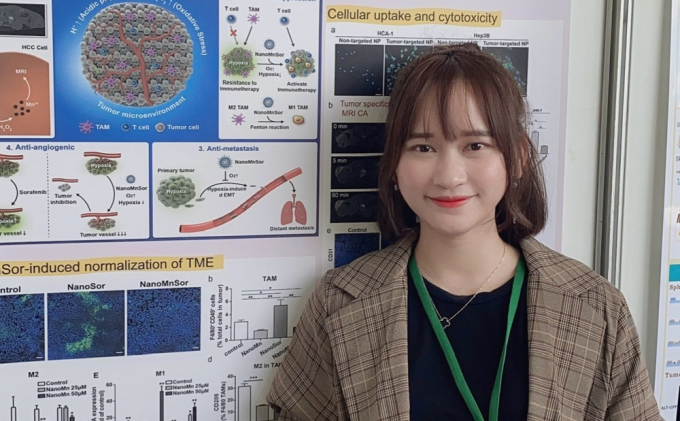

ディン・キエウ・チン氏は現在、ハイデルベルク市にあるドイツ最大のがん研究機関であるドイツがん研究センターの博士課程に在籍しています。2021年、チン氏は同センターから4年間で40億ドンの全額奨学金を獲得し、ハイデルベルク大学にも並行して通っています。ハイデルベルク大学はドイツ最古の大学であり、THE 2024によると世界ランキング47位にランクされています。

授業時間外には、彼女と同僚たちは 腫瘍微小環境成分、特に癌細胞、線維芽細胞、内皮細胞における Yes-Associate Protein (YAP) の免疫機能の研究。

「ここまで来られるとは思っていませんでした。生物学は好きじゃなかったんです」と29歳のトリンさんは言う。

チン氏は2020年に台湾で開催された科学会議に出席した。写真:人物提供

高校時代、チンさんは希望の経済学専攻に合格するため、ブロックA科目(数学、物理、化学)の勉強に全力を注いでいました。数学と化学を専攻していたチンさんは、予備としてホーチミン市自然科学大学の生物学専攻であるブロックB試験を「偶然」受験しました。結局、ブロックAは不合格となり、ブロックBに合格しました。

大学入試には合格したものの、生物学の知識が全くなかったため、チンさんは不安を抱えていました。1年目は「とても退屈」だったと彼女は言います。理論ばかりを勉強していたからです。数学、物理、化学の点数は常に高かったのに、生物学は5か6しか取れなかったのです。

「経済学の試験をもう一度受けるつもりだったけど、勉強しなきゃいけないと思って怠け者だったので諦めた」とチンさんは語った。

実習2年目、チンさんは好奇心が強くなり、研究室の仕事を手伝いたいと申し出ました。最初は先輩たちが瓶や瓶を洗うのを手伝ったり、実験を見守ったりしていました。徐々に研究に興味を持つようになり、研究室での研究に励むようになりました。

大家族に生まれたチンさんは、両親が農業や自転車の修理で子供たちの教育費を稼ぐために懸命に働く姿を目の当たりにしてきました。貧困から抜け出し、両親に恩返しをしたいと考えたチンさんは、勉強するしかないと自分に言い聞かせました。ベトナムで生物学の高収入の仕事を見つけるのは難しいと考え、チンさんは留学のための奨学金を探しました。そして2014年、国立清華大学(台湾)で生物医学工学を学ぶための全額奨学金を獲得しました。

チンさんは、修士号取得のためには、学校での勉強と研究室での仕事を両立させる必要があったと語った。過負荷にならないよう、授業の直後に復習をした。試験期間中は、2~3時間徹夜で勉強することもよくあった。その努力のおかげで、チンさんは卒業論文で100点満点中96点を獲得した。

2年間の修士課程在籍中、トリン氏は肝臓がん治療薬に関する5本の科学論文をQ1ジャーナルに掲載し、そのうち1本は共同筆頭著者でした。ACS Applied Materials & Interfaces誌に掲載され、インパクトファクター(IF)10.3の論文は、ソラフェニブと酸化マンガン(MnO2)を同時に送達する腫瘍標的ナノ粒子「NanoMnSor」について論じています。NanoMnSorを用いた治療は、マウスがんモデルにおいて血管新生の抑制、腫瘍および転移の減少、そして生存率の改善をもたらしました。

NanoMnSor は細胞傷害性 T 細胞 (CD8+ T 細胞) の数を増やすことで腫瘍微小環境の免疫システムを再プログラムし、抗 PD-1 免疫療法の治療効果を高めます。

研究業績、学会参加経験、そしてほぼ完璧なGPA4.24/4.3を武器に、チンさんはドイツ癌研究所の奨学金申請ラウンドに合格しました。研究所での3回の面接とハイデルベルク大学の入学試験を経て、彼女はハイデルベルク大学病院消化器科・感染症・中毒科の上級医であるマイケル・ディル博士の研究チームに加わる唯一の候補者となりました。

しかし、ドイツに来てからも、全く異なる研究の方向性に衝撃を受けた。また、研究室で最先端の研究手法に慣れるのに最も苦労したという。

台湾では、細胞を皿の表面、つまり2次元(2D)空間でのみ培養していましたが、ドイツでは、3D培養技術がより進んでおり、細胞本来の構造的・機能的特性が維持されています。

「3D農業ははるかに難しいので、自分で学んで、間違えたらやり直さなければなりませんでした」とTrinh氏は語った。

チンさんは、研究所で指導教官の最初の博士課程の学生だったため、当初は指導教官の期待にプレッシャーを感じていました。しかし、半年ほど経つと、研究環境と文化にも慣れてきました。

トリン氏によると、ドイツでは大学院生は半年から1年に一度、論文審査委員会で研究テーマを発表しなければならないという。トリン氏の研究テーマは、線維芽細胞内のタンパク質が腫瘍の環境に影響を与える機能に関するものだ。2回目の発表では、論文審査委員会から「非常に論理的で、専門的な図表が用いられている」と評価された。

コメント欄には、マイケル・ディル博士と評議会の教授3名が次のように記した。「プレゼンテーションは明快です。研究プロセスは明確な進歩を示しており、大きな可能性を秘めており、多くの有望な結果が得られています。新しいことを受け入れ、学ぶ姿勢が感じられます。」

チンさんはアメリカに留学し、ハーバード大学などの名門大学で博士号を取得する予定です。また、教授職に就き、教育と研究の両面でキャリアを積みたいと考えています。

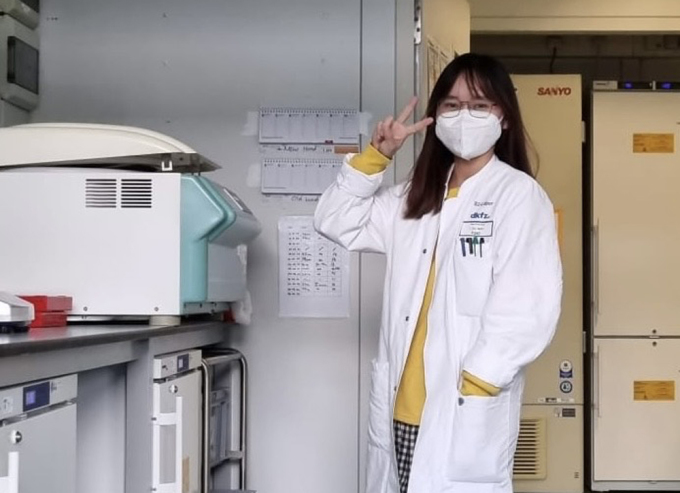

トリン氏はドイツがん研究所の研究室で働いている。写真:人物提供

チンさんは、生物学との出会いは偶然だったと語り、その探求の過程で献身的な教師たちに恵まれたと語っています。キャリアで成功を収めた後、チンさんはベトナムの学生が留学するための奨学金を見つける手助けをするために帰国しました。

「より良い人生経験を得る方法はたくさんありますが、私にとって最短の道は勉強です。研究室で経験を積み、科学雑誌に論文を発表し、多くのセミナーに参加することで、奨学金申請の有利に働くように努めてください」とチン氏は語った。

夜明け

[広告2]

ソースリンク

![[写真] ファム・ミン・チン首相が地方との政府オンライン会議を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/5/264793cfb4404c63a701d235ff43e1bd)

![[ビデオ] ペトロベトナム50周年記念式典の概要](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/abe133bdb8114793a16d4fe3e5bd0f12)

![[動画] ラム事務総長がペトロベトナムに8つの黄金の言葉を授与:「先駆者 - 優秀 - 持続可能 - グローバル」](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/23/c2fdb48863e846cfa9fb8e6ea9cf44e7)

コメント (0)