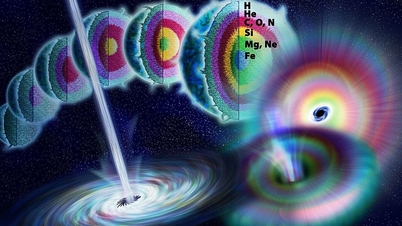

国際宇宙ステーションが1週間以内に2度も宇宙ゴミを避けなければならないとき、このゴミをどうするかを意識する必要がある(イラスト:NASA)。

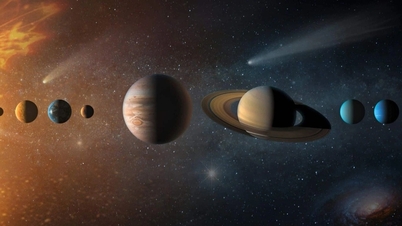

人類の宇宙探査は、多くの偉大な成果をあげてきたにもかかわらず、宇宙ゴミという深刻な問題を引き起こしています。

2024年には、欧州宇宙機関(ESA)が地球の周回軌道上に約4万個の大きな破片と数十万個の小さな破片が漂っていると報告しており、状況は特に深刻化しています。

大小を問わず、あらゆるデブリは衝突の危険性が高い。典型的な例としては、2021年に発生した中国の軍事衛星が制御不能なデブリに衝突して爆発した事件が挙げられる。

このデブリは宇宙船や宇宙飛行士にとって脅威となるだけでなく、地球上の重要な活動を支える重要な衛星にもリスクをもたらします。懸念されるのは、この混乱に対処するための具体的な計画が現在存在しないことです。

憂慮すべき状況と課題

通常、宇宙ゴミは大気圏に再突入して燃え尽きるまで、地球を何年も周回します。落下時間は高度によって異なります。再突入閾値から1,000km以上離れた物体は、何世紀にもわたって地球を周回し続ける可能性があります。

デブリの増加により、低軌道飛行では衝突の可能性を考慮する必要が生じ、国際宇宙ステーション(ISS)では定期的にデブリ回避操作を実施する必要がある。

宇宙ゴミを軌道から自然に外さずに除去するには、多くの場合直接接触する必要があり、衝突や高価な機器の損傷のリスクが高まり、直接介入が必要な場合は人間が危険にさらされることもあります。

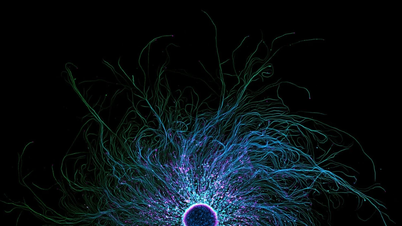

プラズマ技術による画期的なソリューション

東北大学大学院工学研究科の高橋一則教授は、有望な解決策としてプラズマ推進システムの使用を提案しました。高橋教授は、プラズマ推進が宇宙デブリ問題の解決策となる可能性があると考えています。

このシステムは、プラズマスラスタを搭載した衛星を活用しています。衛星は通過するデブリにプラズマを噴射します。プラズマによって発生する力によってデブリの速度が減速され、軌道からより速く押し出されます。これにより、回収プロセスは数年または数世紀かかっていたものが、わずか数分間に短縮されます。

プラズマ推進の大きな課題は、ジェット噴射によって衛星が押し出され、効率が低下することです。これを克服するために、高橋教授は「双方向プラズマ」スラスタを開発しました。このスラスタは、2方向にプラズマを噴射することで推力を相殺し、衛星の位置を維持します。

宇宙環境をシミュレートした真空環境でのテストにより、この設計の有効性が実証され、軌道離脱のプロセスをさらに高速化できることも判明しました。

この装置はまだ実用化の準備が整っていないものの、今回の成果は「宇宙ゴミを安全かつ効率的に除去できる推進システムの開発」に向けた重要な一歩となる。

この非接触型ソリューションは、宇宙環境の保護における新たな時代を切り開き、将来の宇宙探査および開発活動の安全と持続可能性を保証するものと期待されます。

出典: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/giai-phap-plasma-mo-duong-don-sach-bai-rac-vu-tru-20251021012829366.htm

コメント (0)