タンロン皇城全般、特にキンティエン宮殿の古代宮殿の建築形態を解読する研究は、極めて困難な問題です。これは、文書のソースが不足しているため、 科学者にとって本当に大きな課題です。

過去数年にわたり、ブイ・ミン・チ准教授率いる皇城研究所の研究チームは、考古学や歴史の資料、東アジアの古代宮殿建築との比較研究成果に基づき、リー王朝とトラン王朝(2016~2020年)、そして最近ではキンティエン宮殿(2020~2021年)の宮殿建築形態の解明と復元に成功しました。これらはまだ初期の研究成果に過ぎませんが、非常に説得力のある画像を提供してくれました。なぜなら、これらの画像は多くの信頼できる真正な科学的根拠に基づいており、東アジアの古代宮殿建築の歴史におけるベトナム宮殿建築との類似点や相違点とともに、古代タンロン皇宮建築の独特の美しさをより明確に視覚化するのに役立っているからです。

1886年にフランス人によって撮影された、阮朝初期のキンティエン宮殿の基礎の上に建てられた阮朝のロンティエン宮殿の画像(出典:EFEO)

現在のハノイ城塞に位置する、黎朝初期キンティエン宮殿の石段。出典:ブイ・ミン・トリ

パート1:電動屋根望遠鏡を支えるフレームの木構造と形状

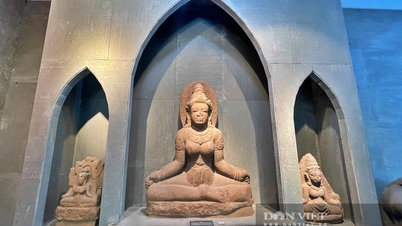

概要:キンティエン宮殿は、黎朝初期、タンロン都紫禁城の中心に位置した宮廷です。この宮殿は、明軍(1407~1427年)を破り即位し、タンロン都を再建した黎泰土王によって1428年に建立されました。正史によると、この宮殿は1465年と1467年に修復・再建され、黎蘇朝(1428~1527年)、毓朝(1527~1593年)、黎忠興朝(1593~1789年)の3つの王朝を通じて長きにわたり使用されました(『大越全紀録』2011年)。キンティエン宮殿は388年以上の歴史を経て、1816年に阮朝(1802-1945)がこの正宮の地に新しいハンクン宮殿を建設した際に完全に破壊されました(図1参照)。キンティエン宮殿の黄金の記憶を今に伝える唯一の痕跡は、現在ハノイのタンロン皇城遺跡の中央にある龍が彫刻された石段です(図2参照)。古代タンロン皇城にあった宮殿、亭、仏塔、共同住宅などの建築物はすべて地中に埋もれています。これらは長い間に破壊され、正殿の建築を記述した史料、絵画、図面がないため、今日ではキンティエン宮殿の外観、規模、建築形式を知ることはできません。そのため、タンロン都の歴史において極めて重要な役割を果たすキンティエン宮殿を復元するための研究は、文献の出典が不足しているため、極めて困難になっています。

キンティエン宮殿東側にある黎朝初期の柱状基礎の建築遺跡(出典:ブイミンチ)

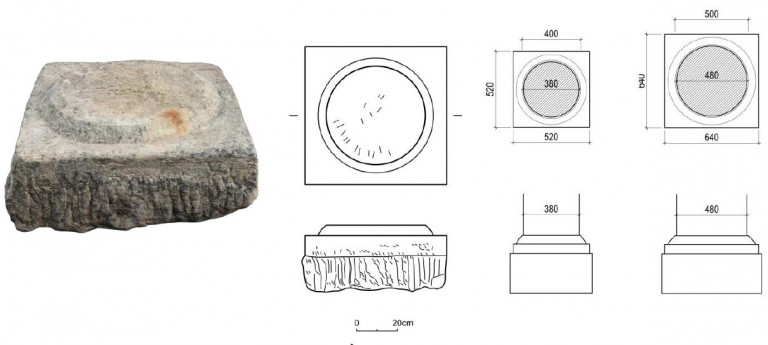

タンロン皇城で発見された黎朝初期の石柱の土台(出典:ブイ・ミン・チ - グエン・クアン・ゴック)。

キンティエン宮殿空間の総合的な研究、特にキンティエン宮殿の修復研究のための科学的根拠を得るため、2011年から現在までに、キンティエン宮殿周辺では数十件の考古学的発掘調査が行われてきました。過去10年間の発掘調査と考古学的研究の成果は、多くの貴重な新発見をもたらし、黎朝前期のキンティエン宮殿空間と宮殿の建築形態、特にタンロン故宮正殿(トン・チュン・ティン、2022年)の解読研究に、より信頼性の高い科学的証拠を提供しました。黎朝前期のタンロン皇宮の宮殿建築の建設を記録した歴史書や文献は極めて稀で、不明瞭なようです。そのため、上記の考古学的資料は、黎朝前期のベトナム宮殿建築の解読研究にとって、最も重要かつ最も信頼性の高い科学的根拠であると考えられています。これらの資料を踏まえ、タンロン皇城の宮殿建築は、建築形態の謎を解読することを目的とした学術研究を通じて、科学的に徐々に復活しつつあります。

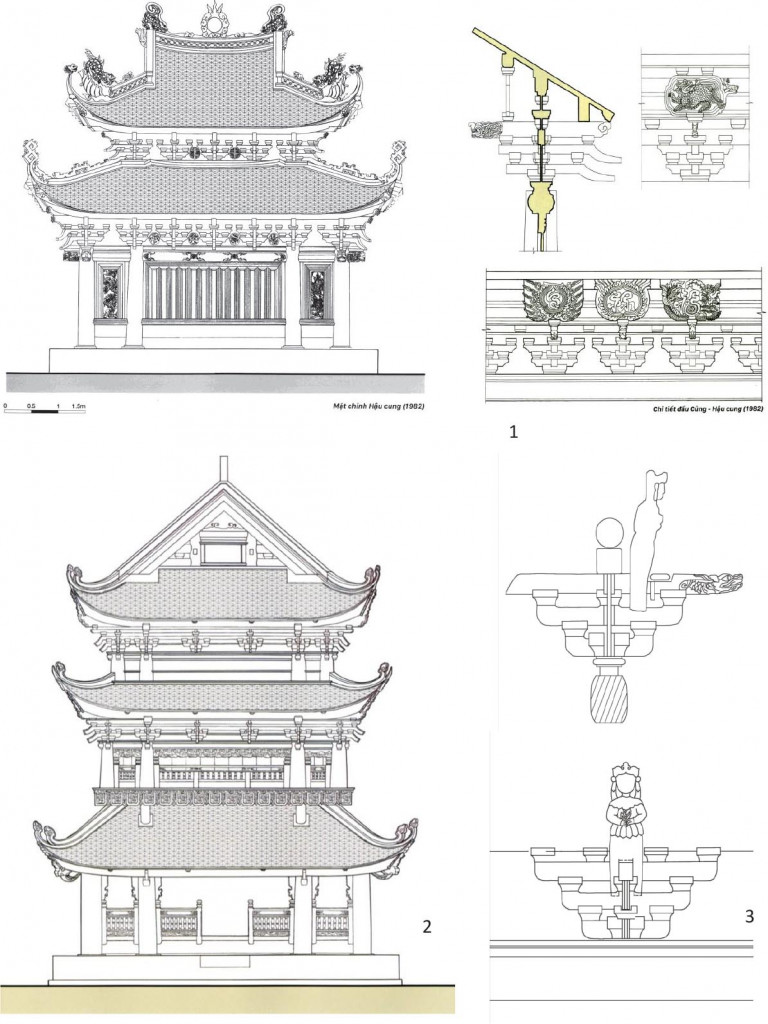

ベトナム北部の交差壁建築 – 1:ブイケ寺(ハノイ) 2:ケオ寺( タイビン省) 3:タイダン共同住宅(ハノイ)(出典:記念物保存研究所、2017年(1、2)、帝国城塞研究所(3)。

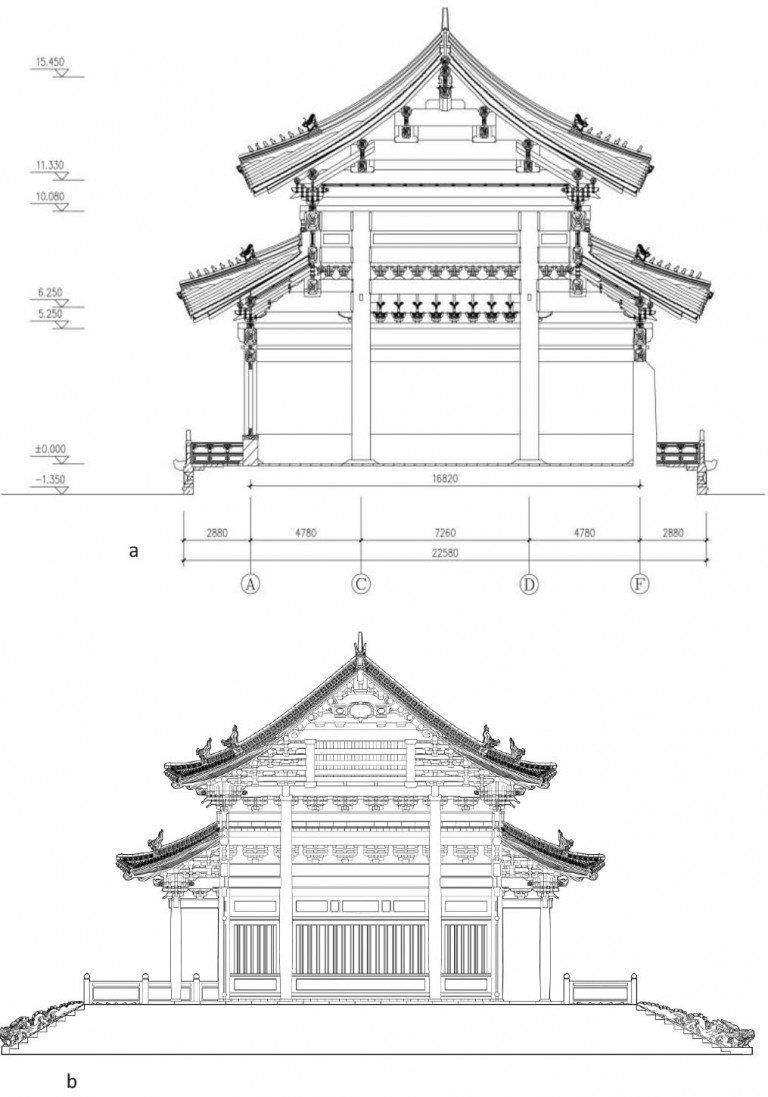

建築形態解読研究、すなわち建築様式解読研究。キンティエン宮殿の事例における基本的なアプローチは、遺跡から出土した考古学的資料を分析するとともに、史料や東アジアに現存する伝統建築および古代宮殿建築との比較研究成果を融合させることである。この研究方法において最も重要なのは、建物の基礎平面、屋根支持架構、屋根の調査・分析である。つまり、基礎構造(あるいは建築平面)や建築に関係する材料の種類、木材の種類などの研究に基づき、建築様式や建築架構の構造を調査・解読する必要があり、それに基づいて建築様式の特徴や建築様式を理解することができる。本稿では、遺跡から出土した図面、模型、木造建築や屋根瓦の種類や機能を分析した研究成果に基づき、現在も北ベトナムに残る伝統建築と東アジアの古代宮殿建築、特にドアン・タオ・パップ・トゥック文書を通じた明代初期の宮殿建築との比較研究、北京(中国)の紫禁城や昌徳宮(韓国)や奈良(日本)の古代宮殿遺跡の現地調査を組み合わせ、まずキンティエン宮殿を事例として黎代初期宮殿の建築形態を解読・復元する研究成果を発表する。これはまた、東アジアの古代宮殿建築史の文脈におけるベトナム宮殿建築史に関する国際的な学術研究方向付けの基礎となる。

ベトナムの輸出陶器に描かれた2階建ての城塞建築の絵、黎朝初期、15世紀(出典:ブイ・ミン・トリ)

1. 木造建築と屋根支持フレームシステムの分析タンロン皇城は、首都ハノイの中心部に位置するベトナムの著名な考古学遺跡です。この遺跡は、2002~2004年、2008~2009年、2012~2014年に、国会議事堂建設区域ホアンディウ18番地、トランフー62~64番地を含む以下の場所で大規模な発掘調査が行われました。発掘調査の結果、ダイラ時代、ディン・ティエン・レー時代からリー時代、トラン時代、レー・ソ時代、マック時代、レー・チュン・フン時代(7~9世紀から17~18世紀)に至るまで、木造建築の基礎の痕跡や、様々な時代の様々な遺物が複雑に重なり合い、絡み合っていることが数多く発見されました。これらは非常に重要な発見であり、タンロン城塞が千年以上の歴史を経て、永続的に存在し続けてきたことを鮮やかに示しています(ブイミンチー - トンチュンティン、2010年;ブイミンチー、2016年)。この重要な考古学的発見により、2010年に遺跡はユネスコの世界文化遺産に登録されました。

タンロン皇城遺跡で発見された黎朝初期の様々な種類の花瓶と木花瓶(出典:ブイ・ミン・トリ - グエン・クアン・ゴック)

地下考古学的発見により、古代タンロン皇宮の宮殿建築はすべて木造建築で、木製の耐力骨組みが用いられ、屋根は極めて典型的な種類の瓦で覆われていたことが確認されている(Bui Minh Tri - Tong Trung Tin, 2010; Bui Minh Tri, 2016)。ホアン・ディウ遺跡18番地とキン・ティエン宮殿地区では、壊れたレンガや瓦でしっかりと補強されたレ・ソ期の建築基礎の痕跡に加え、発掘調査により、建物の木柱を支える石の基壇が多数発見されている(図3-4参照)。これらの石の基壇は大きさが様々であるものの、いずれも不透明な白色の石灰岩で作られており、形状はほぼ均一である。装飾模様のない基壇型で、基壇は正方形で、胴体は円形台形で、平均的な正方形の表面より5~8cmほど高く、表面は平坦である。この特徴から、これは丸い木柱を支える土台であることがわかります。つまり、黎朝初期の宮殿建築の木柱は、一般的に丸い柱でした。ここにある土台にはさまざまなサイズがあり、小型のものは面径が38〜48cm、大型のものは面径が50〜60cmで、面径が70cmを超える大型のものもありますが、非常にまれです。このサイズから、ポーチの柱脚やポーチ柱を支える小型の土台の平均直径は約36〜46cm、大型のものは家屋内の木製柱(主柱とも呼ばれる)を支えるために使用され、これらの柱の平均直径は約48〜58cmであると推測できます。

タンロン皇城遺跡から出土した木造建築文書に基づく黎朝初期の城塞構造の復元に関する研究(出典:ブイ・ミン・トリ - グエン・クアン・ゴック)

2018年にキンティエン王宮東側の発掘調査で、高さ228cm、基壇直径38cmの赤色漆塗りの木柱が出土しました。これは、前述のポーチの柱を支える石の基壇の種類と一致します。注目すべきことに、この地域の発掘調査では、屋根を支えるフレームの木製部材も多種多様に出土しています。木材部材の調査と分析された木材サンプルの比較により、黎朝初期建築物は主に四木(ディン、リム、セン、タウ)の銘木で建てられており、その中でもセンマット、タウマット、リムが多かったことが分かりました(Bui Minh Tri, Nguyen Thi Anh Dao 2015:136-137)。黎朝初期宮殿建築は完全に破壊されたため、基礎の痕跡、木造建築の種類、あるいは屋根瓦の種類などの発見は、現代建築研究において重要かつ非常に意義深い資料とされています。しかし、建築形態を理解する上で最も重要なのは、屋根架構の研究と解読、つまり建築架構の建築様式と構造を研究と解読することです。文献収集と比較研究を進める中で、重要な問題が浮上しました。それは、黎朝初期宮殿建築の架構構造は、どのような建築様式で建てられたのかということです。(1)今日の北ベトナムの伝統的な宗教建築に類似する「積梁式」あるいは「伝梁式」? (2)リー朝やチャン朝の建築に類似する「ダウコン式」? これらは、ベトナム宮殿の屋根架構システムと建築形態を解読するための研究を進める上で、大きな疑問として浮上しました。

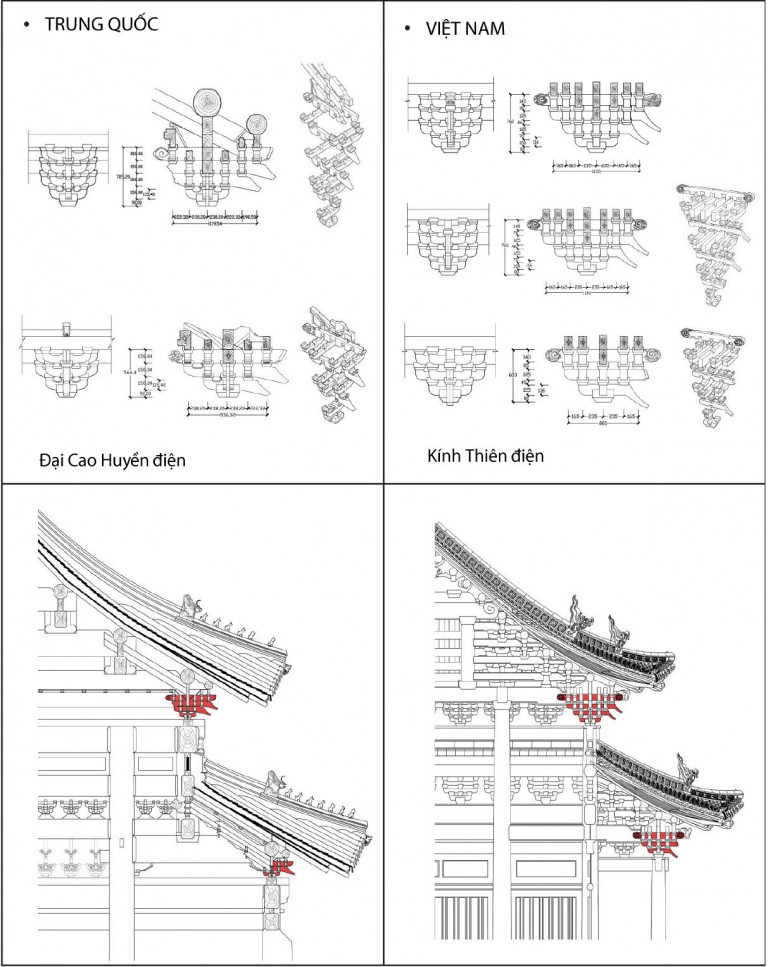

黎朝初期のベトナムの豆龍と明朝初期の中国の豆龍の構造の比較研究(出典:Ngo Vi - Bui Minh Tri - Nguyen Quang Ngoc)

これまでの多くの研究において、考古資料、模型資料、碑文資料に基づき、リー・トラン王朝のタンロン皇宮の宮殿建築は主に豆コン建築であったことが実証されています。これは、タンロン皇宮の宮殿建築形式の解読を研究する上で非常に重要な観察と考えられています。この研究成果は、2018年に中国と韓国で開催された国際科学会議でも発表されました(Bui Minh Tri, 2016; 2018; 2019)。古代東アジアの宮殿建築の歴史において、豆コン建築は人気の高い用語であり、君主王朝の王室建築の文化と芸術を象徴するイメージです。中国、日本、韓国では、今日まで残る王朝の宮殿建築はすべて瓦屋根の豆コン建築です。このタイプの建築は中国の発明であると考えられており、2,500年以上前の春秋時代まで遡る長い歴史があり、その影響は東アジアの同じ文化圏の国々にまで広がっています。ベトナムの建築史にとって、豆鑼または豆鑼建築は珍しい概念であり、多くの研究者にとっては非常に奇妙な問題ですらあります。なぜなら、ディン - リー - トラン - ハウレー王朝(10世紀から18世紀)のベトナムの宮殿建築は今日では存在していないからです。今日でも人気のあるベトナム北部の伝統的な木造建築は、伝統的な梁または重ね梁、ゴングプライス付きの重ね梁の建築で、最も古いものはマック王朝(16世紀)からレ・チュン・フン王朝(17-18世紀)まで遡り、最も人気があり普及したのはグエン王朝(19世紀)でした(Vu Tam Lang、2010)。したがって、この文書は王室建築ではなく、宗教建築、民俗建築であるため、宮殿建築を研究し解読するためにアクセスすることは困難です。興味深いことに、その中には、黎朝初期よりも後の時代であるにもかかわらず、伝統的な積梁建築と混ざり合った蟻継ぎ建築がまだいくつか残っています。例えば、ケオ寺(タイビン省ブートゥー)、タイダン共同住宅(ハノイ市バヴィ)、ボイケ寺聖堂(ハノイ市タンオアイ)の鐘楼建築、キムリエン寺(ハノイ市バーディン)、ドンゴ寺(ハイズオン省タンハー)(図5)、バタム寺(ハノイ市ジャーラム)の祠堂(図10)などです。これらの珍しい画像は蟻継ぎ建築の遺構と考えられており、ベトナム建築史における蟻継ぎ建築の存在を証明する確かな証拠となっている(Bui Minh Tri、2019年)。これまでの研究では、バクニン省のダウパゴダ、フンイエン省のタイラック、ハータイ省のボイケーの上殿の屋根構造を観察し、ナムディン省とタイビン省で発見されたチャン朝の建築模型資料に基づき、チン・カオ・トゥオン氏とハー・ヴァン・タン氏はチャン朝のベトナム建築に豆コンが存在していたと推測している(チン・カオ・トゥオン、1978年;ハー・ヴァン・タン - グエン・ヴァン・クー - ファム・ゴック・ロン、1993年)。しかし、資料不足のため、研究者たちは現代ベトナム建築における豆コンの構造と形態についてさらに議論することができていない。中国建築の歴史を研究すると、斗竈(どうそう)は梁を重ね合わせる技術を用いた屋根支持構造の一種で、軒下や屋根の下に設置されていることが分かります。ポーチの面積を広くする効果があり、耐力があり、建物に美しさを与える装飾的なディテールとしても機能します。多数の長方形の木枠を組み立てることで、斗竈は屋根の非常に大きな重量を支柱に伝え、地震の際にも建築物がしっかりと立ち、揺れないようにします。この構造により、斗竈は地震による建物への影響を軽減し、地震発生時の構造物への被害を最小限に抑える効果もあります(Duong Hong Huan, 2001; Luu Suong 2009; Phan Coc Tay and Ha Kien Trung, 2005)。これは、ベトナム建築の歴史だけでなく、東アジア諸国の古代建築を研究する上で、非常に有意義な観察です。歴史的事実は、竪琴建築が装飾的な要素を持つ一方で、その耐荷重構造が非常に明確であり、特に地震発生時に建物への被害を最小限に抑える能力があることを証明しています。これは、歴史上および近年に発生した多くの大地震や津波の後もしっかりと耐えてきた多くの日本と中国の城塞の耐久性からも明らかです。ベトナムの歴史にも、タンロン首都地域を含むベトナム北部で発生した地震の記録があります。チンホア18年(1697年)に彫られた木版画『大越全年代記』に記録された統計に基づいて、リー朝からマック朝にかけて発生した39の地震をまとめましたが、そのうち最も多く発生したのはリー朝(20回の地震)、トラン朝(10回の地震)、および初期レー朝(6回の地震)でした。歴史記録には、動物、樹木、作物への被害は記録されているものの、家屋への被害は記録されておらず、王宮の宮殿の倒壊や被害についても言及されていないことは注目に値します (Complete Annals of Dai Viet、2011)。このことから、王宮の木造建築は強い嵐や地震にも耐えることができたのではないかという推測が生まれます。これは、ベトナム建築史における豆コン建築の種類を解明する研究にとって、極めて興味深い問題です。黎朝初期については、考古学的文書の点では、リー朝やトラン朝の文書よりもはるかに良い可能性があります。この時代については、黎朝初期に作られた大きな陶板の中に、多くの屋根層を描いた豆コン建築の絵が非常に鮮明に描かれています (図 6 を参照)。 2002年から2004年にかけて、ホアンディウ遺跡18番地AB地区(キンティエン宮殿西側)で発掘された、ドゥコン方式の各種、特にドゥコン方式の赤鍍金壺です。これらは、黎朝初期宮殿建築の屋根支持架構システムに関する研究の方向性を示唆する最初の重要な考古学的手がかりです(図7cd参照)。2017年から2018年にかけて行われたキンティエン宮殿周辺での発掘調査では、黎朝時代の小川の底から、柱、隅梁、ポーチ垂木、床板、トラス方式の屋根梁など、70点もの木製建築部材が発見されました。特に、調査を進める中で、ドゥコン方式の構造に相当数の部材が含まれていることが判明しました。これらは、後述する「アン壺」の種類です。この文書は、黎朝初期の建築も竺爾建築様式に属していたことをしっかりと証明している(Bui Minh Tri、2021)。

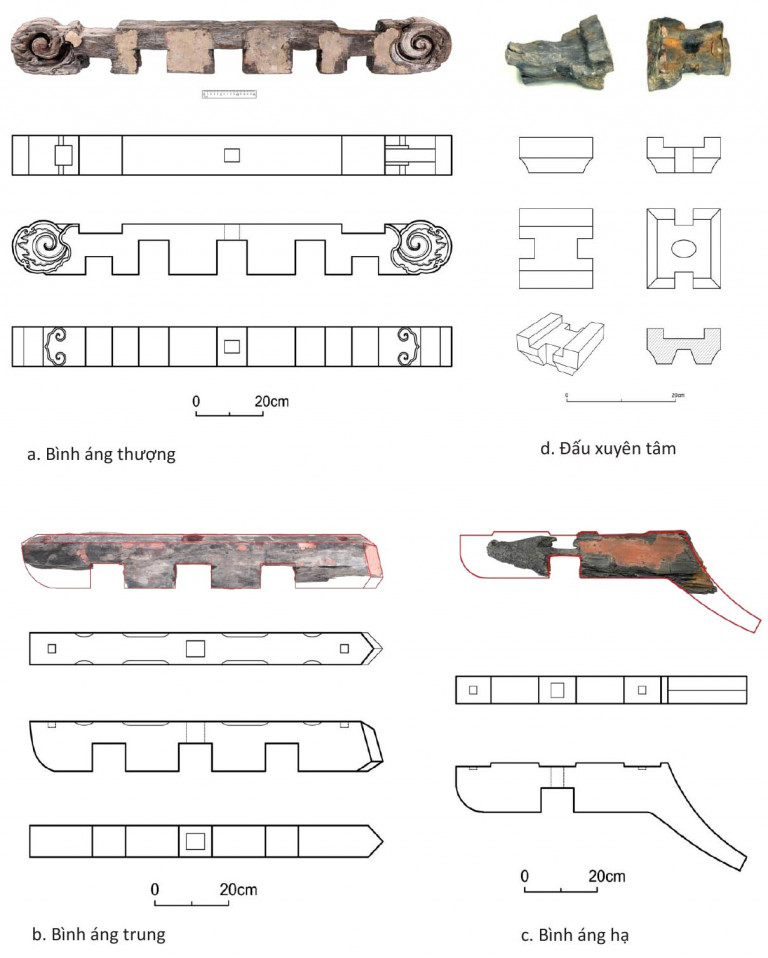

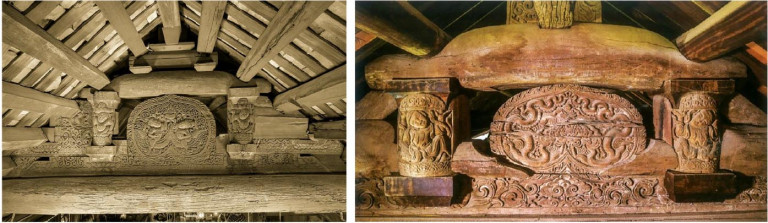

16 世紀のマック王朝時代のバタム寺の屋根の形態と祭壇の構造、ハノイ、ジャラム(写真左)、キンティエン宮殿の東側で発見された 15 世紀のレー王朝初期の主要支柱の構造を詳細に描いた青釉の建築模型(写真右)(出典:ブイミンチ)。

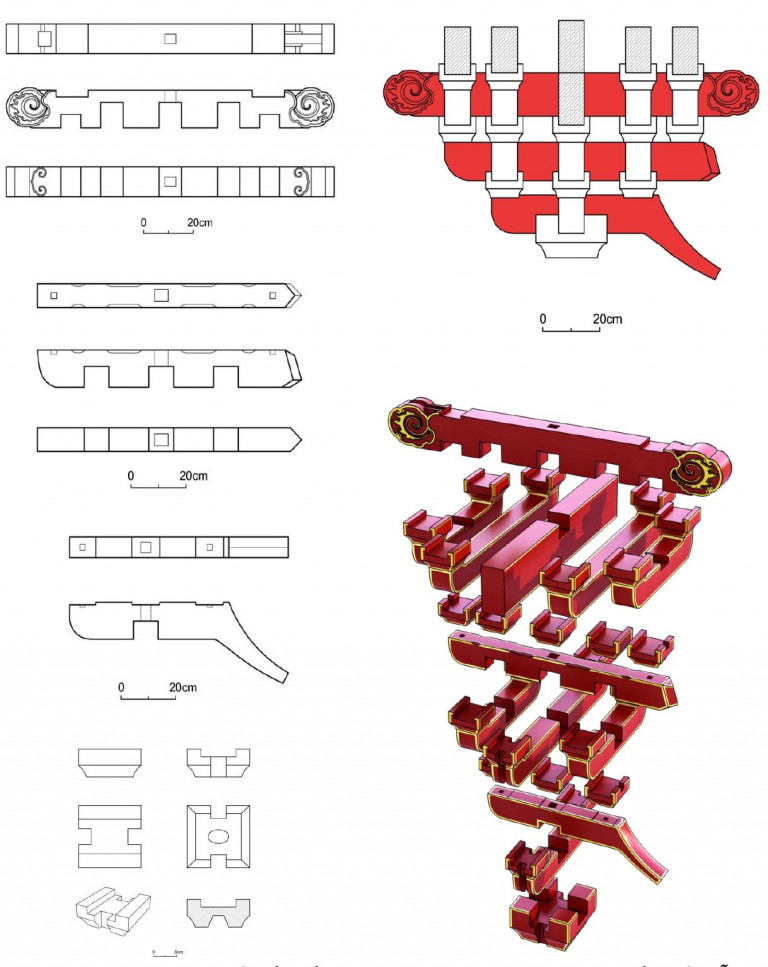

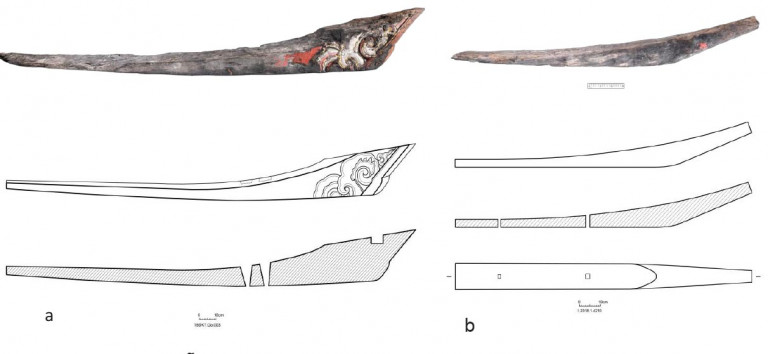

黎朝初期の斗龍建築様式を極めてリアルに描写した最も稀有な図像は、前述の15世紀の大型円盤に描かれたものです。この円盤には、二重屋根(二重屋根)と「片屋根」様式の屋根を持つ5棟の斗龍建築が描かれています。これは、黎朝初期のベトナム建築史における斗龍建築の存在を反映する極めて重要な証拠と考えられています(図6参照)。これまで、タンロン皇城遺跡からは、黎朝初期の宮殿建築における斗龍に関連する木造建築物、すなわち斗龍や各種花瓶などが発見されていますが、斗龍(または斗龍)と呂頭は発見されていません(図7参照)。斗龍システムの完全な構成要素は発見されていませんが、この真正な資料は、黎朝初期の斗龍建築に関する学術研究の方向性を前進させるものでした。一般的に、斗龍は斗と横木の2つの部品で構成されています。しかし、「斗龍システム」、「斗龍セット」、「斗龍クラスター」の構造ははるかに複雑で、斗龍の種類、横木の種類、梁の種類など、多くの部品が連結されて構成されています。黎朝初期に斗龍に関連する最初の木製部品は、ホアンディウ18番地のABエリア中央の河床発掘調査で発見されました。これは小さな正方形の斗龍でした。このタイプの斗龍は赤く塗られ、サイズは13.5×13.5cm、高さは6.0cmで、底に楕円形のほぞ穴があり、表面に横木を支える幅7.5cmの溝があり、両側に2つの小さな正方形の溝があり、上から見ると水平のH字型になっています。中国の明代には、このタイプの豆龍が大変人気があり、齐心斗(きしんどう)またはシュエンタムドウ、ドンタムドウと呼ばれていました(Luong Tu Thanh, 2006)(図 7d を参照)。違いは、ベトナムの豆龍の脚は中国のタイプの豆龍のように 60 度の面取りではなく、均等に湾曲していることが多いことです。豆龍に関連する 2 つ目の構造は、アン型(Doanh tao phap thuc の発音による)です。Doanh tao phap thuc の原本の図に基づくと、顎の穴が上を向いている豆龍クラスターの木造構造はすべて Cung 型に分類されます。また、顎が下を向いている豆龍クラスターの木造構造はすべて Ang 型に分類されます(Luong Tu Thanh, 2006)。したがって、キンティエン王宮の東側で出土した顎溝を下に向けた短い棒状の木はすべてアンと呼ばれ、斜めのアンとは区別される水平のアン、ビンアンのタイプに属します。 このタイプの花瓶にはさまざまな長さと形があり、5溝花瓶、3溝花瓶、1溝花瓶の3つの主要なタイプが含まれます。 5溝花瓶: 元の形状を保っているものが3つあり、両端が雲模様のような形をしているため、雲形花瓶と呼ばれています。 このタイプの花瓶は、長さ132cm、厚さ11cm、高さ15cmです(図7aを参照)。 3溝花瓶: 元の形状を保っているものが2つあり、最初のものは上部が三角形の鈍角で、バッタの頭のように見えるため、バッタ頭花瓶と呼ばれています。このタイプの花瓶は、長さ96cm、厚さ8.0cm、高さ13cmです(図7bを参照)。2つ目は、前述の5溝花瓶のように両端が雲模様になっているため、雲形花瓶と呼ばれています。このタイプの花瓶は、長さ113cm、厚さ11cm、高さ15cmです。花瓶には1つの溝があります。2つあり、両方とも壊れているか焼けていて、頭部のみが残っており、残りのサイズは約長さ67〜76cm、厚さ6.5〜7.0cm、高さ12.5cmです。この花瓶は、鳥のくちばしのように下向きに湾曲した長い頭部を持っているため、鳥頭花瓶と呼ばれています。このタイプの花瓶は中国で非常に人気があり、宋代から明清代にかけて現れ、中型花瓶と低型花瓶の2種類があります。中型の花瓶には通常3つの溝があり、低型の花瓶には通常1つの溝があります。ホアンディウ18番地で発見された花瓶は、1つの溝のタイプに属します(図7cを参照)。したがって、タンロン皇城遺跡で発見された花瓶は、主に奇数の溝(1 - 3 - 5)を持つタイプであり、溝の数が多いタイプや偶数の溝(4 - 6)を持つタイプは発見されていません。この発見は、タンロンの豆功が3または4段の豆功を持つ単純なタイプであり、大曹慧恩宮と比較することで、豆功の房の大きさが明代の中国豆功房と同等か、わずかに小さいことを示唆しています。中国北京故宮の明代初期の戴曹慧恩宮の豆功構造と比較した研究によると、5条溝の花瓶は豆功の上部に位置し、豆功の頭を固定する機能を持つ花瓶であり、3条溝の花瓶は通常豆功の中央に位置し、1条溝の鳥頭花瓶は通常下部に位置し、バーナーの上に置かれます。参照しやすいように、上部のフラスコ(5条溝)を上フラスコ、中間のフラスコ(3条溝)を中フラスコ、下部のフラスコ(1条溝の鳥頭フラスコ)を下フラスコと呼んでいます(図7-9を参照)。

土台と梁が取り除かれ、木材は装飾的な模様で塗装され、金箔で覆われている(出典:ブイ・ミン・トリ)

上記の木造建築物は、幾重にも重なる時を経ていますが、装飾モチーフには今も赤い金箔と本物の金メッキの痕跡が残っています。これは、黎朝初期の木造建築が鮮やかな赤色に塗られ、装飾モチーフも本物の金で覆われ、建築物に色彩美をもたらしていたことを鮮やかに反映しています。注目すべきは、上記の豆舷建築に関連する一連の木造建築物の発見に加えて、2021年に行われたキンティエン宮殿東側の発掘調査で、非常にユニークな緑色の釉薬をかけた建築模型が幸運にも発見されたことです(図11参照)。これは、現在ベトナムで発見された黎朝初期の最初で唯一の模型です。この模型は、滑らかな管状の瓦で覆われた建物の屋根を非常にリアルに再現しており、水を抜くカウヘッド瓦のフリーズが施され、建物のフレームは豆舷システムです。これは「柱間」型のバットレスシステムであり、バットレスが水平方向に高密度に配置され、柱の上部だけでなく、柱と柱の間や区画の間にも配置されています(区画間バットレス)。模型上のバットレス群は、炉、バットレスアームに取り付けられたバットレス、鳥頭花瓶、イナゴ頭花瓶など、非常にリアルに表現されており、特に柱の上部に置かれたバットレスヘッドロック花瓶は、突き出た龍の頭のような形状をしています。中国のバットレスとの比較研究によると、これは「横梁」型であり、隅柱の上部に水平バットレスを配置することで、軒の突出を支えると同時に、隅柱自体の荷重を支えるバットレスの一種であることが分かっています。バットレスの組み合わせ、あるいはバットレス・クラスターは、家屋の躯体の様々な位置に配置され、四方に伸びている。屋根の角では、バットレスの腕がポーチ角、水平面、そして建物の妻面の三方向に系統的に配置されている。これは専門用語で「三柱状横梁」と呼ばれ、水平方向に三柱状の横梁が並ぶ形態を意味する(友田昌彦、2017)。この模型の横梁の様式は、16世紀マック朝のバタム寺(ハノイ、ジャーラム)にある木造祭壇と多くの類似点を持つ(図10-11参照)。この漆塗りの木造祭壇と前述の緑釉テラコッタ模型は、黎朝初期における屋根支持架構の構造と建築形態の研究・解読に、多くの信頼できる真正な科学的根拠を提供する、非常に希少で貴重な情報源とみなされている。遺跡から出土した図面、模型、木造梁部材の調査結果から、黎朝初期梁建築はリー・トラン朝の梁模型と構造が類似しているが、「花瓶」の外観という非常に重要な違いがあると言える(Bui Minh Tri、2019)。黎朝初期豆叢の「花瓶」に関する比較研究は、大曹慧甫殿のような明代の北京(中国)故宮建築様式と多くの類似点があることを示している。また、ボイケ寺(ハノイ)後宮建築の豆叢、ケオ寺(タイビン)の鐘楼建築、特にバタム寺(ハノイ)の木造祭壇の建築模型ともかなりの類似性がある。この信頼できる情報源に基づき、私たちは黎朝初期建築の豆箭構造を調査し、3Dで復元図を描きました。興味深いのは、キンティエン宮殿東側で出土した花瓶の形状、大きさ、溝作りの技法を研究し、さらにダイカオフエンディエン建築の豆箭群の花瓶の種類と機能の比較研究を基に、3種類の花瓶を完全な豆箭群に組み立てたことです(図8参照)。これは、発掘調査地で同時代の木造建築作品の一部または構成要素が発見されたことを示唆しています。この文献に照らし合わせ、明代初期の北京(中国)紫禁城における木造建築様式や古代宮殿建築の歴史と対話することで、両王朝間の豆箭構造について、具体的には以下の通り、多くの興味深い点を発見しました。まず、キンティエン遺跡の豆功群は3層3斗功層の構造をしており、豆功の上に鳥頭花瓶が置かれており、これは中国ハナムの水亭建築であるダイカオフエンディエン遺跡群にあるロイダイ塔建築(3層)の豆功群に類似している(図9参照)。また、遺跡から出土した建築模型やバタム寺のマック朝木造祭壇の様式から、黎朝初期の木造祭壇は2層1層の比較的簡素な構造であり、その上に鳥頭花瓶が置かれていた可能性も示唆されている(図10-11参照)。しかし、マック朝の木造祭壇であるダイ・カオ・フエンの正殿建築との比較研究から、キンティエン宮殿の建築には屋根が2層(二重屋根)あり、主祭壇も2層であるという推測が導かれた。ドアン・タオ・ファプ・トゥックの理論とダイ・カオ・フエン正殿建築の構造の比較研究によれば、下ポーチと上ポーチの床は異なることが多く、上階は下階より1層高い。具体的には、ダイ・カオ・フエンの場合、下ポーチの床は3層構造で、主祭壇も3層で、1つの鳥頭花瓶(ハアン)が注文上に置かれています。上ポーチは3層と4層の構造で、手すり(花)が香炉の上に置かれ、中央には2つの鳥頭花瓶(中央花瓶)があります。この模型から、黎朝初期の建築は、大曹慧甫殿(図9参照)に類似した手すりの構造を有していた可能性があると考えられます。これは、ポーチの高さと幅、そして建物の階級を決定する上で非常に重要な問題です。

黎朝初期における木造建築部材の機能解読に関する研究(出典:ブイ・ミン・トリ)

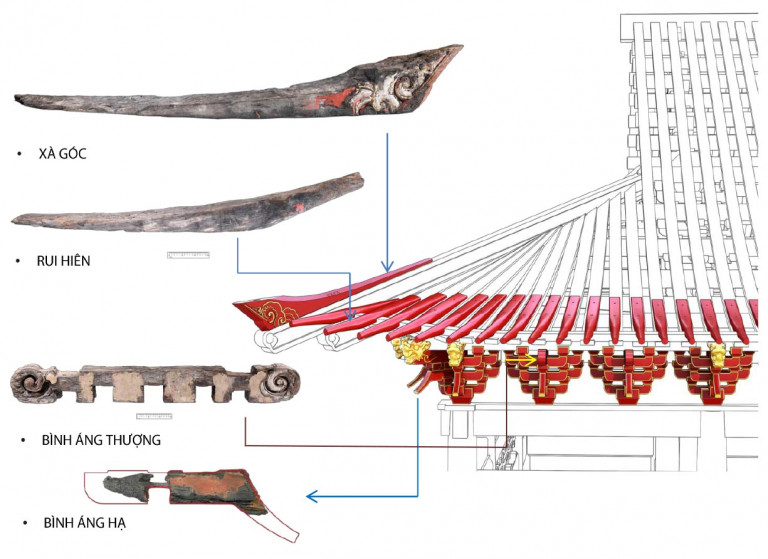

第二に、種類や構造には類似点があるものの、細部の形状や形態を見ると、ベトナムと中国の豆銅鑼の建築には大きな違いがあることが分かります。特に、遺跡から出土した建築模型の文書に基づくと、ベトナムと中国の豆銅鑼の非常に興味深い違いが分かります。それは、豆銅鑼の最上階にある花瓶の頭から龍の頭が突き出ている外観です。この形状は、タイダン共同住宅やボイケパゴダの建築にも実際に見ることができます。ただし、これらの建築の花瓶の龍の頭は、多くの場合、家屋内を向いて配置されています(図5.1、5.3参照)。黎朝初期宮殿建築において、テラコッタ模型文献の調査から、斗拱群には龍頭装飾の上花瓶が設けられ、通常は柱の上に置かれ、一方、斗拱群には雲紋装飾の上花瓶が設けられ、通常は柱と柱の間、あるいは間仕切りの間(間仕切り間斗拱)に配置されていることが確認されている。これはベトナム初期黎朝宮殿建築の特徴的な特徴であり、他に類を見ない特徴である。上記の考古文献に加え、キンティエン宮殿東側の発掘調査坑では、壺が発見された場所と同じ場所から、隅梁、ポーチ垂木、上梁も出土している。発見の経緯や種類・機能に関する研究を踏まえ、これらは建築物の屋根支持架構の構造や屋根形態に関わる重要な部材であると判断した(図12-13参照)。隅梁は、屋根の隅に設置される部材で、軒を高くし、屋根の隅に曲線を描く役割を果たします。キンティエン宮殿東側の発掘調査では、2018年の発掘調査で、比較的無傷の隅梁が幸運にも発見されました。この梁は、厚さ16cm、長さ238cmの長方形の木片で作られていました。梁の頭部は48.2度の角度で面取りされ、高さは27.5cmです。長い本体は中央が盛り上がっており、船底のように湾曲し、後方に向かって徐々に細くなっています。両側と前端は赤く塗られ、頭部には雲模様が彫られ、本物の金で柔らかな縁取りが施されています。頭部にはほぞ穴があり、本体と頭部の間には、上部と下部の構造に接続して安定性を生み出し、屋根の隅の高さを上げるためのほぞ穴が2つあります(図12a参照)。軒は、軒で屋根を支え、軒の幅(張り出し)を作るために使われる構造の一種です。隅梁が発見されたのと同じ場所で、多数の軒が発見されましたが、そのほとんどは壊れていて、先端部分だけが残っていました。中には、長さ 140 cm、厚さ 11.5 cm の、完全に無傷の軒もありました。母屋は、先端が丸い(直径 5 cm)長さ 45 cm、斜角は 21.5 度です。本体は平らな長方形のブロックで、尾部に向かって細くなっています。本体には、下の横木と接続するための小さな長方形のほぞ穴が 2 つあります。母屋の先端部分は赤く塗られており、本体は自然木のままです(図 12b を参照)。棟木の頭部の赤い漆の特徴から、黎朝初期建築の棟木が露出していると推測でき、瓦屋根の下には、中国、韓国、日本の宮殿建築の棟木のように、棟木の腕が突き出ているのがまだ見ることができます。これはまた、黎朝初期建築の棟木では、棟木を覆うために屋根の垂木を使用していないことを意味します(図13を参照)。これは、リー朝とトラン朝の建築とは異なる特徴です(Bui Minh Tri、2019)。上記の特徴を持つトラス構造の外観とポーチでの垂木の使用は、リー朝とトラン朝の宮殿建築と比較して、黎朝初期宮殿建築のスタイルが非常に明確に変化していることを示しています。上梁は、建物の屋根トラスの上部にある水平の梁状の構造です。断面が三日月に似ていることから、月梁とも呼ばれる。キンティエン王宮東側では、このタイプの木造建造物が出土している。一端は破損しているものの、胴部が円形で、腹部が湾曲しており、両端が四角く、下向きにほぞ穴があいていることから、上梁と判別できる。残存長は227cm、高さは30cm、厚さは22cm。両端のほぞ穴とほぞから、木梁の上に立つ短い柱(隠し柱)の上に設置されていたことがわかる。この建造物の背面には、屋根梁を支えるためにさらに隅梁を設置するためのほぞ穴が2つある。この手がかりと、マック朝時代のチャン朝のタイラック寺(フンイエン)、ダウ寺(バクニン)、タイダン共同住宅(ハノイ)におけるトラス構造の研究に基づくと、黎朝初期建築のトラスは、梁が重なり合う構造であった可能性が推測されます。これはベトナム木造建築の伝統的なトラス様式です(図14参照)。また、この発見は、黎朝初期建築のトラス建築が、ポーチの「トラス群」と、その上部の「梁が重なり合う」屋根トラス構造を巧みに組み合わせていた可能性を示唆しています。

13~14世紀トラン王朝時代のタイラックパゴダ(フンイエン)とダウパゴダ(バクニン)のトラス構造(出典:トラン・チュン・ヒュー - 遺跡保存研究所、2018年)

輸出陶磁器の建築図面や、斗龍建築の木製部材および斗龍建築模型の考古学的発見は、黎朝初期の宮殿建築が斗龍建築であったという主張の信頼できる科学的根拠であると言える。これは、依然として多くの大きな空白を抱えるベトナム古代建築史研究の文脈において、非常に重要な主張であり、キンティエン宮殿の建築形式を解読する鍵となる。本研究の成果は、タンロン皇宮の宮殿建築史の解明に貢献し、「古代タンロン皇宮(リー朝、トラン朝から黎朝まで)の宮殿建築は、主に斗龍建築であった」という主張をさらに強固なものにした(Bui Minh Tri, 2021)。以上の研究成果を、明代初期の中国ハナムのダイカオフエン宮殿と水亭の建築、およびマック王朝とレチュンフン王朝のベトナムの豆叢(ドゥン)の建築遺跡との比較研究と合わせると、黎代初期の宮殿建築、とりわけキンティエン宮殿の建築の屋根支持架構のイメージを再現するための、完全に信頼できる科学的根拠が得られます(図15b参照)。一方、前述のように、遺跡出土の木造構造物には、装飾モチーフに赤や黄色の金箔の痕跡が残っています。この証拠は、黎代初期の豆叢と建築架構が元の木の色を保っておらず、すべて赤く塗られ、装飾モチーフには本物の金が使われていたことを反映しています(図13参照)。このことから、黎朝初期の宮殿建築は非常に精巧に設計され、華麗で豪華な色彩を多用した精巧で壮麗な装飾が施され、当時の東アジアの最も有名な宮殿に匹敵する美しさを備えていたという結論に至ります。北京(中国)や昌徳宮(韓国)の宮殿建築では、建物の木枠、特に梁構造に朱色を塗り、多種多様な色鮮やかな模様を描くことが一般的でした。これにより、王宮の宮殿建築は壮麗で高貴な美しさを醸し出し、王朝の権力、権威、富、繁栄を象徴していました。

黎朝初期のベトナム建築(キンティエン宮殿)と明朝の中国建築(ダイカオフエン宮殿)のトラス構造の比較(出典:Ngo Vi - Bui Minh Tri - Nguyen Quang Ngoc)

屋根支持架構の解読を研究する上でもう一つ興味深い点は、建物のトラス構造、つまり内部構造の研究も必要であるということです。しかし、これは非常に難しい問題です。模型で研究する場合、建物の外観しか把握できず、内部構造は依然として謎に包まれているからです。中国と韓国の宮殿建築に関する現地調査では、宮殿内部には構造的特徴を隠すための天井がしばしば設けられており、屋根支持架構やトラスは見えません。図面を研究することによってのみ、これらの建物のトラス構造は一般的に「重ね梁式」であり、構造部材には装飾模様が刻まれていないことが分かります(図15a参照)。対照的に、ベトナムの伝統的な木造建築の内部は天井状ではなく、建築家が芸術作品として木工技術の創意工夫を披露する場となっており、トラスシステム全体と屋根支持架構の構造を見ることができます。この特徴により、ベトナム建築のトラス構造は精巧な模様で彫刻されることが多く、建物内部に美しさを添えています。マック朝時代には、タイラック寺(フンイエン)、ダウ寺(バクニン)、そして後にはタイダン共同住宅(ハノイ)に残るトラス構造に見られるチャン朝時代の木製装飾部品は、同時代の木造建築のトラス構造と彫刻装飾について重要な示唆を与えています(図14参照)。前述のキンティエン宮殿東側で、重ね梁様式のトラス構造の「上梁」構造が発見されたことは、初期黎朝建築にも「ダウコン・スタックルオン」様式が繊細かつ調和的に組み合わされていた可能性を示唆しています(図15b参照)。これは非常に興味深い問題であり、今後のさらなる研究が必要です。

出典: https://danviet.vn/dien-kinh-thien-thoi-le-so-loi-kien-truc-doc-dao-hoang-cung-thang-long-xua-cung-dien-co-do-so-20241203165715798.htm

コメント (0)