Angesichts des zunehmenden Klimawandels sind extreme Regenfälle und Überschwemmungen in Städten zu einer ständigen Bedrohung geworden. Das „Schwammstadt“-Modell erweist sich hier als nachhaltige Lösung. Es kombiniert grüne Infrastruktur und ökologisches Denken und hilft städtischen Gebieten, Regenwasser aufzunehmen, zu speichern und wiederzuverwenden.

Globale Trends: Von China in die Welt

Das Konzept der „Schwammstadt“ stammt ursprünglich aus China und wurde Anfang der 2000er Jahre vom Landschaftsarchitekten Kongjian Yu entwickelt. Demnach ist die „Schwammstadt“ ein städtebauliches Modell, das darauf ausgelegt ist, Regenwasser wie ein Schwamm aufzunehmen, zu speichern und wiederzuverwenden, anstatt es überlaufen zu lassen und Überschwemmungen zu verursachen.

Um dies zu erreichen, hat die Stadt zahlreiche Lösungen umgesetzt, beispielsweise die Vergrößerung der durchlässigen Oberfläche von Straßen und Gehwegen durch durchlässige Materialien, die Integration einer grünen Infrastruktur mit überfluteten Parks, Regengärten, ökologischen Seen, Gründächern und -wänden sowie den Bau eines Systems zur Speicherung und Wiederverwendung von Regenwasser durch unterirdische Tanks und intelligente Kanäle.

Darüber hinaus werden moderne Technologien wie IoT, Wasserstandssensoren und Frühwarnsysteme für ein effektives Management eingesetzt. Ziel ist es, die Stadt in ein intelligentes Ökosystem zu verwandeln, sich an den Klimawandel anzupassen, Überschwemmungen zu reduzieren und die natürlichen Wasserressourcen optimal zu nutzen.

Kongjian Yu unterscheidet klar zwischen „grauer“ Infrastruktur – wie Betondämmen und unterirdischen Abwasserkanälen – und „grüner“ Infrastruktur – wie Feuchtgebietsparks, ökologischen Seen und Regengärten. Yu erklärt: „Graue Infrastruktur verbraucht Energie und stört natürliche Ökosysteme. Naturbasierte ökologische Lösungen sind der Schlüssel zum Schutz von Umwelt und Mensch.“

Dieses Modell wurde in mehr als 250 Städten in China eingesetzt und breitet sich nun auf Ballungsräume wie New York, Rotterdam, Montreal, Singapur usw. aus.

Optimierung von Natur, Kosten und Gemeinschaft

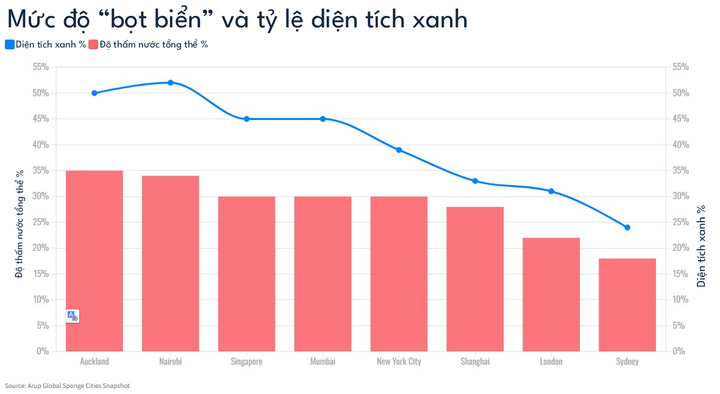

Laut dem Bericht Globale Momentaufnahme der Schwammstädte Laut Arup wird es Städten mit mehr Grünflächen, durchlässigem Land und natürlichen Flussökosystemen leichter fallen, dieses Modell zu übernehmen. Tom Doyle, Experte bei Arup, kommentierte: „Wir möchten, dass Städte natürliche Ressourcen als Infrastruktur betrachten, die geschützt und entwickelt werden muss.“

Das „Schwammstadt“-Modell bringt modernen Städten viele praktische Vorteile.

Erstens trägt die Fähigkeit, Regenwasser aufzunehmen, dazu bei, Überschwemmungen zu reduzieren, insbesondere bei starken Regenfällen, die durch den Klimawandel verursacht werden. Darüber hinaus tragen Grünflächen wie Feuchtgebiete, Regengärten und ökologische Seen zur Kühlung der Städte bei, verbessern die Luftqualität und schaffen ein gesünderes Lebensumfeld für die Bewohner.

Die Verbesserung von Grünflächen und natürlichen Ökosystemen fördert zudem die Artenvielfalt und schafft gleichzeitig einen angenehmen Lebensraum für die Gemeinschaft. Im Vergleich zu herkömmlichen Infrastrukturlösungen aus Beton trägt dieses Modell insbesondere dazu bei, langfristige Kosten zu sparen, indem es die Wartungskosten senkt, die Lebensdauer des Projekts verlängert und Schäden durch Naturkatastrophen begrenzt.

Schwieriger Einsatz in stark urbanisierten Gebieten

Obwohl das Modell der „Schwammstadt“ viele Vorteile für die Umwelt, die Wirtschaft und die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel mit sich bringt, ist die Umsetzung noch immer mit zahlreichen praktischen Herausforderungen verbunden.

Eine der größten Herausforderungen ist der begrenzte Platz und der begrenzte Landbesitz, insbesondere in entwickelten Städten wie New York oder London, wo die hohe Bevölkerungsdichte und die hohen Grundstückspreise die Ausweitung von Grünflächen erschweren. Laut Experte Tom Doyle reichen trotz Tausender Grünflächenlösungen in Gebieten wie Brooklyn und Queens diese immer noch nicht aus, um die enorme Menge an undurchlässigem Raum auszugleichen.

Darüber hinaus beeinflussen auch geologische und Bodeneigenschaften die Wirksamkeit des Modells erheblich. So ist Nairobi zwar großflächig grün, besteht aber überwiegend aus Lehm, wodurch die Wasserdurchlässigkeit geringer ist als in Auckland, wo der Boden leicht entwässert und sandig ist.

Darüber hinaus führt der Druck der Stadtentwicklung mit steigendem Bedarf an Wohnraum und Infrastruktur oft dazu, dass der Raum für Natur knapp wird, was die „Schwammigkeit“ der Stadt verringert. Schließlich sind die anfänglichen Investitionskosten für den Bau oder die Renovierung grüner Infrastruktur nicht gering und erfordern eine interdisziplinäre Koordination zwischen Stadtplanung, Umwelt, Finanzen und Gemeinde – eine Herausforderung, die in der tatsächlichen Umsetzung nicht leicht zu bewältigen ist.

Lehren aus Dänemark: Vom Desaster zum Pionier

Inmitten dieser Chancen und Herausforderungen hat Kopenhagen – die Hauptstadt Dänemarks – bewiesen, dass sich eine Stadt vollständig in eine „Schwammstadt“ verwandeln kann, wenn sie über eine Vision und Entschlossenheit verfügt.

Am 2. Juli 2011 traf innerhalb von nur zwei Stunden ein extremer Regensturm – ein Ereignis, das als „einzigartig im Jahrtausend“ gilt – Kopenhagen, die Hauptstadt Dänemarks, und verursachte Schäden in Höhe von fast 2 Milliarden Dollar. Diese Katastrophe war ein Weckruf und veranlasste die Stadt zu einer umfassenden Reform der städtischen Infrastruktur im Sinne des „Schwammstadt“-Modells.

Anstatt das traditionelle Abwassersystem weiter auszubauen, hat sich Kopenhagen dafür entschieden, öffentliche Räume so umzugestalten, dass Regenwasser aufgenommen und gespeichert werden kann. Ein Beispiel dafür ist der Enghaveparken, der renoviert wurde, um das Äquivalent von zehn olympischen Schwimmbecken in unterirdischen Tanks zu speichern. Diese Verbesserungen verringern nicht nur das Überschwemmungsrisiko, sondern schaffen auch städtische Annehmlichkeiten wie angelegte Seen, Spielplätze und Wasserquellen für die Gartenarbeit.

Der Kopenhagener Ansatz umfasst:

- Gestalten Sie Parks und Grünflächen zu Wasserspeichern um.

- Kombinieren Sie grüne Infrastruktur mit moderner Technik, wie etwa unterirdischen Reservoirs, Wasserkanälen und Frühwarnsystemen.

- Integration der Stadtplanung in die Klimastrategie, um langfristige Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.

Entsprechend Dem Weltwirtschaftsforum zufolge gilt Kopenhagen heute als eine der weltweiten Vorreiterstädte bei der Anwendung des „Schwammstadt“-Modells als Strategie zur Anpassung an den Klimawandel.

Laut dem Experten Floris Boogaard von der Hanze University (Niederlande) verfügen wir über die Technologie, was wir brauchen, sind Wille und Entschlossenheit: „Ingenieurtechnisch ist alles möglich – von schwimmenden Häusern bis hin zu Wasserspeichersystemen – aber was zählt, sind politischer Wille und gesellschaftlicher Konsens.“

Die Schwammstadt ist nicht nur ein technisches Modell, sondern auch eine neue städtebauliche Philosophie – in der die Menschen im Einklang mit der Natur leben, anstatt zu versuchen, sie zu kontrollieren. Städte, die künftig widerstandsfähig gegen Naturkatastrophen sein wollen, müssen sich von „Beton“ zu „Grün“ wandeln, von der Konfrontation zur Anpassung.

Quelle: https://baolangson.vn/thanh-pho-bot-bien-giai-phap-do-thi-xanh-chong-ngap-lut-toan-cau-5060600.html

Kommentar (0)