中国の電気自動車との激しい競争により、日本企業は他の市場に資源を集中させるかどうかの決断を迫られている。

4~9月期、ホンダ、日産、マツダ、三菱自動車といった日本の自動車メーカーは、いずれも中国での販売台数が前年比で減少した。トヨタのみが前年並みだったものの、中国市場における事業状況について警告を発した。

三菱の販売台数は60%減少し、最も落ち込んだ。スバルと日産はそれぞれ37%と20%減少した。

日本を含む外国自動車メーカーは、電気自動車メーカーBYDのような現地のライバル企業の影にますます影を落とされつつある。数十年にわたり中国で事業を築いてきた日本の自動車メーカーは、近年、規模縮小を余儀なくされている。トヨタは過去1年間で中国工場の契約社員数を削減し、ホンダと日産も中国工場の生産量を削減した。

三菱自動車は先月、広州汽車集団との合弁事業から撤退し、中国での生産を終了すると発表した。発表に先立ち、昨年の中国での販売台数はわずか3万1826台で、2019年の4倍近くに減少した。

三菱自動車の松岡健太郎最高財務責任者(CFO)は、「電気自動車への切り替えは予想以上に急速に進んでいます。消費者のセグメントやブランドの選択も大きく変化しています」と述べた。

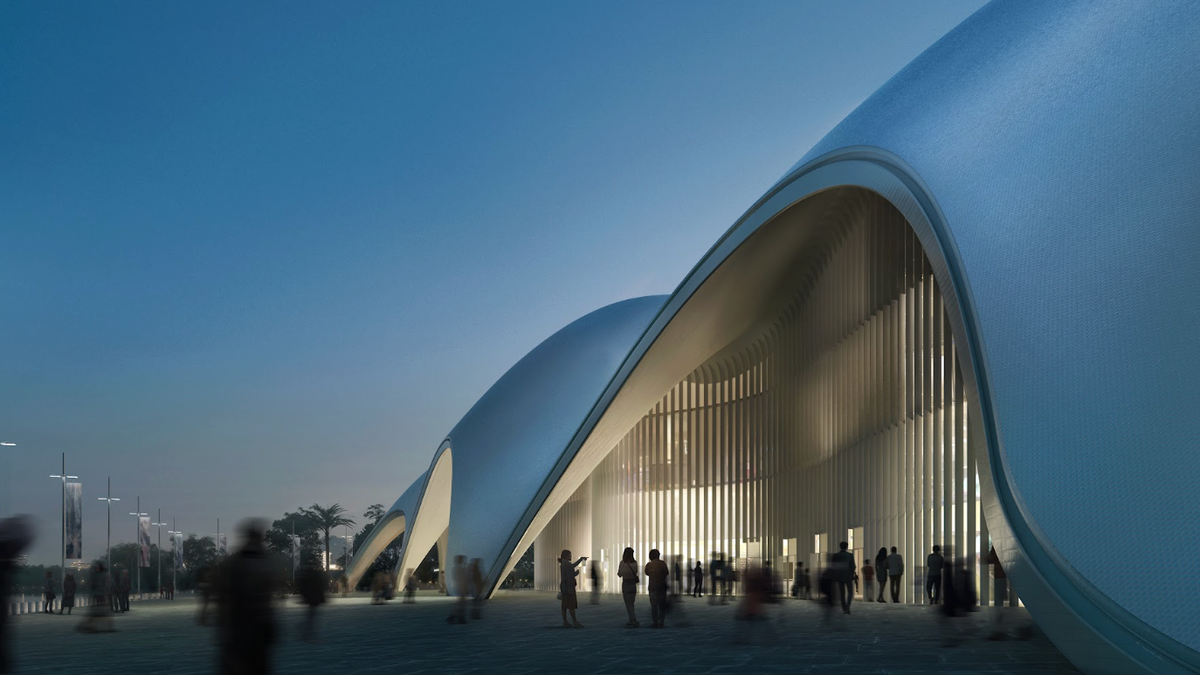

中国で開催された展示会で展示されたトヨタ車。写真:ズマ・プレス

中国では電気自動車の市場シェアが拡大しており、国内メーカーの販売台数は外国メーカーを上回っています。今年、BYDはフォルクスワーゲンを抜き、 世界最大の人口を抱える中国で初めてベストセラーの自動車ブランドとなりました。

テスラは、今年上半期の中国における販売台数トップ10にランクインした唯一のアメリカ車ブランドでした。フォードをはじめとする多くの企業が中国への投資を削減しました。しかし、VWとゼネラルモーターズは、中国で電気自動車を発売する計画を依然として維持することに注力しています。

世界最大の自動車市場の変化により、日本の自動車メーカーは米国市場への依存度を高めている。米国での販売は好調で、トヨタ、マツダ、スバルはいずれも今年の利益予想を40%以上引き上げた。

マツダは今週初め、米国での販売好調な伸びを予測していたにもかかわらず、中国とタイでの販売低迷を理由に世界販売予測を下方修正した。最高財務責任者(CFO)のジェフリー・ガイトン氏は、中国とタイでは電気自動車の販売増加がガソリン車の需要を鈍化させていると述べた。

昨年、アメリカとイタリアの合弁自動車メーカー、ステランティスは、中国におけるジープの生産・販売の合弁事業を終了しました。現在までに、三菱を除いて、中国から撤退した日本の自動車メーカーはありません。

日産を含む他のメーカーは、今後数年以内に中国で電気自動車を発売し、この傾向を逆転させると見込んでいる。ガイトン氏は、新モデルの登場を待つ間、中国での販売網を維持すると述べた。

しかし、多くの企業幹部は、中国の自動車メーカーが多くの低価格電気自動車を提供している東南アジアなど、日本が強い立場にある市場に資源を集中させるかどうかも検討していると述べた。

三菱自動車は中国からの撤退を決定した際、東南アジアもターゲットとしていました。同社はピックアップトラックを含む多くの新型車をこの市場に投入する予定です。

日本メーカーの中で、トヨタは4月から9月まで中国での販売を維持した唯一の企業でした。しかし、中国、タイ、ベトナムの不安定な経済状況を受けて、アジアでの販売見通しも引き下げました。

宮崎洋一最高財務責任者(CFO)は、熾烈な競争により今年は中国での電気自動車の販売が減少すると予想しているが、電気自動車とガソリン車の需要が堅調なため、全体的な販売は横ばいになると見込まれる。

宮崎氏は、東南アジアなどでは「中国メーカーがEV輸出を増やし、事業を拡大していく可能性がある」と述べた。トヨタにとって今、課題となっているのは、中国で新型EVを投入し、生産を検討するかどうかだ。

ハ・トゥ(WSJによると)

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)