Viele Programme haben einen absoluten Benchmark von 30/30 oder einen nahezu absoluten Benchmark von über 29/30, basierend auf der Methode zur Berücksichtigung von Zeugnissen und Abiturprüfungen. Auch bei anderen Zulassungsmethoden ist der Benchmark ähnlich hoch.

Kandidaten, die die Abiturprüfung 2025 ablegen. Die meisten Universitäten verwenden die Ergebnisse dieser Prüfung für die Zulassung.

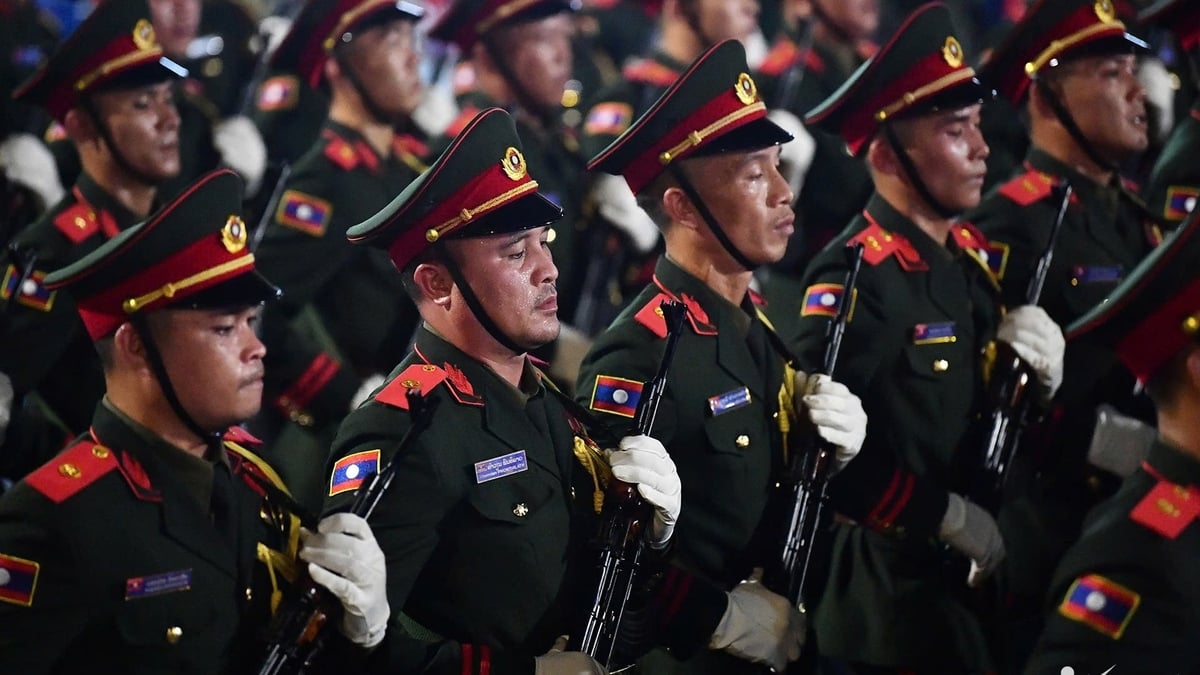

FOTO: NHAT THINH

Scores sind im KI-Zeitalter nicht mehr das Standardmaß

Diese Information erregte sofort große öffentliche Aufmerksamkeit. Die Presse veröffentlichte gleichzeitig eine Liste der Studiengänge und Hochschulen mit den höchsten Zulassungsquoten. In der Gesellschaft werden Zulassungsquoten zu einem Maßstab für die Bewertung und Einstufung von Ausbildungsprogrammen und sogar als Indikator für die Qualität des Unterrichts und den Ruf der Hochschule interpretiert. Viele Schüler an Hochschulen mit extrem hohen Zulassungsquoten sind „stolz“, weil „ihre Hochschule zu den Besten gehört“.

Allerdings muss die Frage gestellt werden: Spiegelt die Verwendung von Punktzahlen als Maßstab wirklich den Wert und die Ziele der Hochschulbildung im Kontext der weitreichenden Auswirkungen der künstlichen Intelligenz (KI) wider?

Die Punktzahl misst im Wesentlichen nur die Fähigkeit, eine Reihe von Aufgaben mit verfügbaren Lösungen und Antworten zu beantworten. Die Lehrer bewerten anhand einer vorgegebenen Skala. Kandidaten erreichen hohe Punktzahlen dank ihrer Fähigkeit, innerhalb der vorgegebenen Zeit präzise und schnell zu antworten. Um dieses Ergebnis zu erreichen, wird üblicherweise wiederholt geübt, wodurch die Lösungsgeschwindigkeit erhöht wird und ein fast „mechanisches“ Niveau erreicht wird: keine Fehler, keine Zeit für Ausprobieren, manchmal keine Akzeptanz unterschiedlicher Vorgehensweisen.

Die Realität von Leben und Arbeit stellt Menschen vor neue Probleme, die manchmal vage und ohne vorgefertigte Lösungen sind. Der Prozess der Lösungsfindung ist stets mit Versuch und Irrtum verbunden, mit Misserfolgen vor dem Erfolg. Darin liegt der grundlegende Unterschied zwischen Mensch und Maschine. Computer, Roboter und heute auch KI wurden erfunden, um präzise, repetitive Aufgaben zu erledigen, die keine Flexibilität erfordern. Wenn sich Bildung nur auf „absolute Ergebnisse“ konzentriert, drängen wir Menschen ungewollt dazu, die Fähigkeiten von Maschinen zu kopieren, anstatt ihre einzigartigen Stärken zu entfalten.

Im Kontext einer immer intelligenteren KI, die viele menschliche Denkaufgaben ersetzen kann, sind Anpassungsfähigkeit, unabhängiges Denken, Vorstellungskraft und die Fähigkeit, neue Fragen zu stellen, die Vorteile, die der Mensch noch immer behält.

KI kann mathematische Probleme Schritt für Schritt lösen, flüssige Texte schreiben und sogar fehlerfreie Software programmieren. Doch sie tut sich immer noch schwer damit, die menschliche Experimentierfreudigkeit, die Fähigkeit, neue Hypothesen aufzustellen und unerforschte Wege zu beschreiten, nachzubilden. Genau das muss die Bildung fördern.

Bildung muss heute ein Umfeld sein, das Kreativität und Andersartigkeit fördert. Kreativität geht immer mit Experimenten einher, und Experimente führen unweigerlich zu Fehlern. Anders als im Berufsleben nach dem Schulabschluss gehören Fehler in der Schule zum Lernprozess dazu. Daher muss der Mut, anders zu denken, anders zu handeln und Fehler zu akzeptieren, gefördert werden, auch wenn dies den Schülern keine guten Noten einbringt. Doch genau hier liegen die Wurzeln von Erfindungen und innovativen Ideen, die die Gesellschaft voranbringen.

BILDUNG SOLLTE MENSCHEN NICHT ZU MASCHINEN MACHEN

Wenn die Zulassung ausschließlich auf Noten basiert, schließen Universitäten unabsichtlich Studierende aus, die zwar innovativ denken, aber in Prüfungen noch keine Perfektion erreicht haben. Das Ergebnis ist ein Bildungssystem, das auf die Optimierung von Noten fixiert ist. Der Preis dafür ist die Erstickung von Kreativität und dem Mut, zu denken, zu handeln und zu scheitern.

Bei solchen Zulassungen liegt der Fokus zu sehr auf der Denkfähigkeit (IQ) und vernachlässigt emotionale Intelligenz (EQ) wie Empathie, emotionale Kontrolle, soziale Kompetenz, Selbstbewusstsein und soziale Verantwortung. Wenn das so weitergeht, werden Universitäten Menschen ausbilden, die repetitive Arbeiten genau wie Computer oder KI verrichten, denen es aber an Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und Kreativität mangelt und die leicht durch KI ersetzt werden können.

Bildung sollte Menschen nicht in Kopien von Maschinen, Robotern oder KI verwandeln, sondern eine Reise der Befreiung sein, die der jungen Generation hilft, ihre Kreativität zu maximieren, etwas zu wagen, auch zu scheitern und dadurch Neues und neue Werte zu schaffen – insbesondere in einer Zeit, in der KI die menschliche Intelligenz allmählich ersetzt.

In den letzten Jahren wurden im allgemeinen Bildungswesen viele Innovationsbemühungen unternommen, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Fähigkeiten wie Teamarbeit, Kommunikation, Zuhören, Problemlösung, Argumentation und kritischem Denken lag. Solange sich das Zulassungsverfahren an den Universitäten jedoch nicht ändert, werden diese Bemühungen kaum Wirkung zeigen, da Eltern, Schüler und Lehrer nach wie vor Prüfungen und dem Erreichen der Höchstpunktzahl für einen Studienplatz höchste Priorität einräumen.

Quelle: https://thanhnien.vn/diem-chuan-cao-thanh-tuu-hay-nghich-ly-185250827210731958.htm

![[Foto] Bilder der staatlichen Vorprobe der Militärparade auf dem Ba-Dinh-Platz](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/27/807e4479c81f408ca16b916ba381b667)

![[Foto] Paradeblöcke ziehen während der Vorprobe durch Hang Khay-Trang Tien](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/27/456962fff72d40269327ac1d01426969)

Kommentar (0)