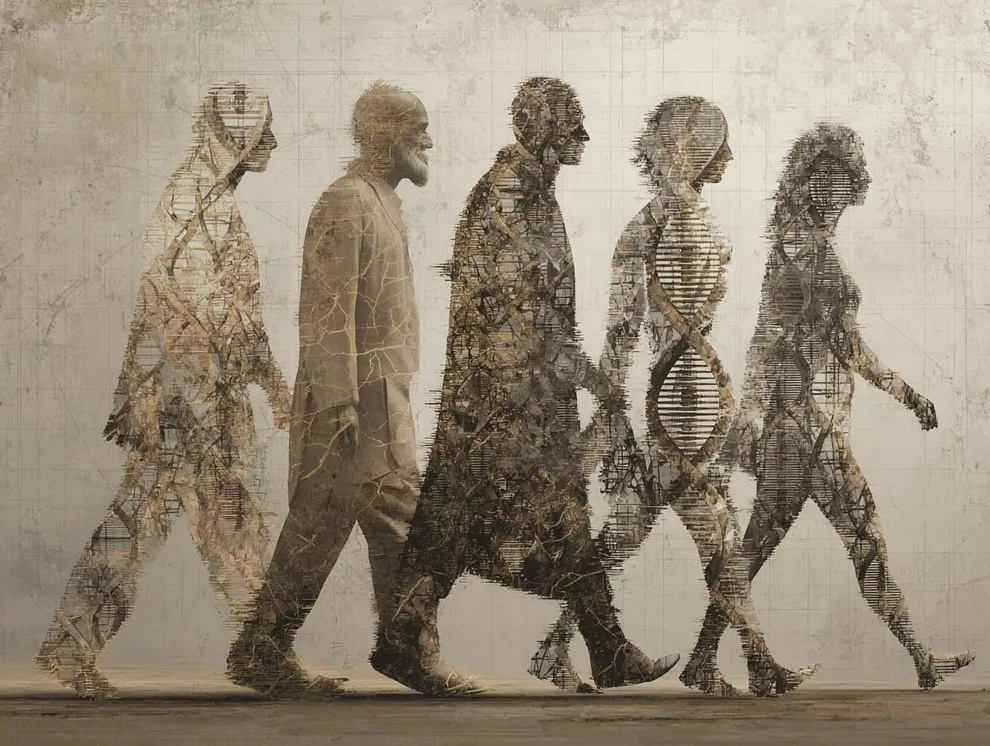

인간의 진화는 종종 생물학적 적응의 느린 과정으로 묘사되는데, 생존에 유리한 유전적 변화가 세대를 거쳐 전해지는 것입니다.

그러나 메인 대학의 연구자 티모시 워링과 재커리 우드가 BioScience 저널에 발표한 새로운 가설은 이러한 개념을 뒤집습니다.

그들은 인류가 획기적인 진화적 변화를 겪고 있으며, 문화(유전자가 아님)가 우리의 미래를 형성하는 데 지배적인 역할을 하고 있다고 주장합니다.

문화는 유전자보다 중요하다

워링과 우드는 설득력 있는 주장을 펼칩니다. 농업 기술, 법률 시스템, 의료 관행과 같은 문화적 시스템은 생물학적 특성보다 훨씬 빠른 속도로 진화합니다.

그들은 문화적 진화가 유전적 진화를 앞지르고 있으며, 그렇지 않으면 유전적 돌연변이가 필요했을 문제를 해결하고 있다고 주장합니다.

Zachary Wood는 기술적, 문화적 발전 덕분에 유전자 돌연변이보다 훨씬 짧은 시간 안에 환경적 과제에 적응할 수 있다고 설명합니다.

예를 들어, 안경은 유전적 적응을 기다리지 않고도 시력 문제를 교정하는 데 도움이 됩니다. 마찬가지로, 제왕절개 수술은 출산 시 발생하는 생물학적 문제를 해결하여 생물학적으로는 예측할 수 없었던 방식으로 인간이 생존하고 번식할 수 있도록 합니다.

이는 자연선택의 압력에 개입하여 변화를 가져온 문화적 해결책으로, 문화가 점차 생존의 주요 동인이 되어가고 있음을 보여줍니다.

인간은 '초유기체'가 되어가고 있는가?

문화적 진화라는 개념 자체는 새로운 것이 아니지만, 우리가 "진화적 전환"을 목격하고 있다는 생각은 완전히 새로운 것입니다.

워링과 우드는 대담한 가설을 제시했습니다. 이러한 변화는 인간을 개별 종에서 군집 단위의 협력으로 정의되는 종으로 변화시키고 있을지도 모른다는 것입니다. 개미와 벌이 개체의 생존이 전체 사회의 건강에 달려 있는 "초유기체"처럼 활동하는 것처럼, 인간도 유사한 상태에 접근하고 있습니다.

그들은 의료, 교육, 정치 체계 등 우리가 만들어낸 문화 체계가 사회에 깊이 뿌리내려 있어 주요 적응력으로 작용한다고 주장합니다. 우리는 유전적 특성보다는 이러한 체계에 점점 더 의존하고 있습니다.

이는 심오한 의문을 제기합니다. 우리의 생존이 집단이 만들고 유지하는 시스템에 달려 있을 때 개인의 자율성은 어떻게 될까요?

인류의 미래는 기술에 의해 형성될까?

이러한 진화적 변화의 의미는 매우 중요합니다. 우리의 생존과 복지가 문화 체계에 달려 있다면, 인류가 개별적인 개인의 집합이 아니라 문화에 의해 형성된 협력적인 초유기체로 진화하는 미래를 볼 수 있을까요?

유전 공학이나 보조 생식 기술과 같은 현대 기술은 이러한 가능성을 시사해 왔습니다. 이러한 기술은 문화가 유전적 결과에 어떻게 영향을 미치기 시작했는지를 보여주는 분명한 사례입니다. 장기적으로 볼 때, 이는 우리 후손들이 생물학적 돌연변이보다는 문화적, 기술적 혁신을 통해 더 많이 진화하는 시나리오로 이어질 수 있습니다.

그러나 워링과 우드는 이러한 변화가 진보적이거나 도덕적으로 우월하지 않다고 경고합니다. 문화는 긍정적으로도 부정적으로도 진화할 수 있습니다.

인류가 직면한 과제는 문화가 우리의 진화를 점점 더 장악해 나가는 가운데, 협력, 공정성, 지속 가능성을 증진하는 방식으로 이를 달성하는 것입니다.

결국, 우리의 미래는 유전자보다는 우리가 만들어내는 문화 체계에 더 많이 달려 있을 것입니다.

출처: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/con-nguoi-dang-tien-hoa-nhanh-hon-nhung-khong-phai-do-gen-20250928221627054.htm

![[사진] 빈민초등학교 학생들이 보름달 축제를 즐기며 어린 시절의 기쁨을 만끽하고 있다.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/3/8cf8abef22fe4471be400a818912cb85)

![[사진] 팜 민 찐 총리, 10호 태풍 피해 극복 위한 회의 주재](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/3/544f420dcc844463898fcbef46247d16)

댓글 (0)