60세의 미국인 남성이 250번이나 쏘였는데, 이는 주로 떼지어 쏘는 것으로 알려진 살인벌에 물렸을 가능성이 큽니다.

살인벌( 아프리카 화벌)이 모하비 사막에서 꽃가루를 수집하고 있다. 사진: 위키미디어

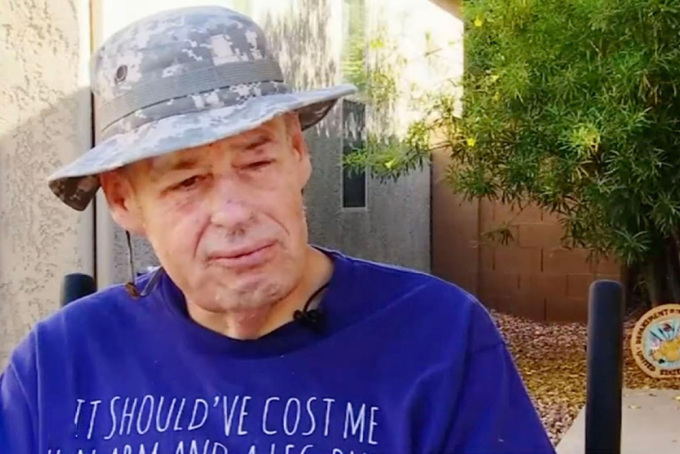

애리조나에 사는 60세 남성 존 피셔는 반려견과 함께 외출했다가 벌떼의 공격을 받았습니다. 휠체어를 타고 있던 피셔는 차가 전복되면서 탈출할 수 없게 되었습니다. 병원 의료진은 피셔의 몸에서 250개가 넘는 벌침을 발견했습니다. 라이브 사이언스(Live Science) 는 5월 31일 피셔가 퇴원하여 회복 중이라고 보도했습니다.

보고서에 따르면 아프리카화 벌이라고도 알려진 살인벌이 원인으로 지목됩니다. 런던 자연사 박물관에 따르면, 살인벌은 유럽 꿀벌의 대량 꿀 생산 능력과 아프리카 꿀벌의 온난한 기후 적응력을 결합하고자 한 브라질 과학자 에 의해 처음 개발되었습니다.

임상 사례 보고서(Clinical Case Reports) 저널에 최근 게재된 연구에 따르면, 성인 1명을 사망에 이르게 할 수 있는 벌침은 한 번에 50~500회 정도입니다. 그러나 미국 농무부 (USDA)는 평균적인 사람이 체중 1파운드(약 450g)당 10회의 벌침을 견딜 수 있다는 가정 하에, 성인은 약 1,100회, 어린이는 500회 정도로 추정합니다. 이 수치를 바탕으로 피셔는 약 250회 벌침을 맞았으므로, 사망 위험에는 미치지 못할 가능성이 있습니다.

250회 이상 벌에 쏘인 존 피셔. 사진: KTVK/KPHO

피셔는 이러한 위험에서 살아남은 최초의 사람이 아닙니다. 2014년, 텍사스의 한 근로자가 약 1,000마리의 살인벌에 쏘였지만 살아남았습니다. 같은 해, 71세 여성이 8만 마리의 살인벌 떼에게 공격을 받았지만 약 1,000번의 침에 쏘여 살아남았습니다.

하지만 어떤 사람들은 비슷한 공격에서 살아남지 못합니다. 예를 들어, 2016년 애리조나에서 23세 등산객이 1,000번이나 물려 사망했습니다.

벌침 알레르기가 있는 사람의 경우, 벌침에 대한 면역 체계의 반응이 심각할 수 있으며 전신에 영향을 미쳐 아나필락시스와 사망으로 이어질 수 있습니다. 여러 연구에 따르면 체중, 면역 상태, 그리고 연령이 벌침에 대한 반응에 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 보스턴 어린이 병원에 따르면, 25세 이상의 벌침 알레르기 환자는 벌침 후 아나필락시스 쇼크를 경험할 가능성이 더 높은데, 이는 벌독에 대한 알레르기 반응이 누적될수록(벌침 횟수가 많을수록) 악화될 수 있기 때문입니다.

벌침에 대한 일반적인 비알레르기 반응으로는 통증, 부기, 그리고 침에 쏘인 부위의 발적이 있습니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면 알레르기 반응에는 두드러기, 메스꺼움, 현기증, 복통, 구토, 설사, 저혈압, 그리고 쏘이지 않은 부위의 부기 등이 포함될 수 있습니다. 시애틀 어린이 병원은 아나필락시스의 주요 징후로 두드러기와 함께 호흡 곤란 및 삼키기 곤란이 있다고 밝혔습니다.

아프리카화 벌이라고도 알려진 살인벌은 브라질에서 북쪽으로 이동하여 남미와 중미를 거쳐 미국으로 이동합니다. 오랜 세월에 걸쳐 이들의 공격적인 행동과 무리 지어 떼지어 쏘는 경향 때문에 "살인벌"이라는 별명과 명성을 얻었습니다. 하지만 일반적인 생각과는 달리, 이들의 독은 유럽 꿀벌의 독보다 강하지 않습니다.

어떤 경우에는 벌에 한 번 쏘이는 것만으로도 치명적일 수 있습니다. 2009년, 다우존스 전 회장 레이 쇼는 차고에서 정체불명의 벌에 쏘여 사망했습니다. 그러나 살인벌을 포함한 벌에 한 번 쏘이는 것은 치명적이지 않습니다.

매년 곤충에 쏘인 사람의 약 3%가 아나필락시스, 즉 심각하고 생명을 위협할 수 있는 반응을 경험합니다. 아나필락시스는 벌침에 알레르기가 있는 사람뿐만 아니라 알레르기가 없는 사람에게서도 발생할 수 있습니다. 질병통제예방센터(CDC)의 2019년 보고서에 따르면, 2000년부터 2017년까지 미국에서는 말벌, 호넷, 벌침으로 인한 연간 평균 62건의 사망이 발생했습니다. 최근 YouGov 여론조사에 따르면 미국인의 최대 75%가 벌침을 경험한 것으로 나타났습니다. 따라서 치명적인 벌침은 드뭅니다.

투 타오 ( Live Science 에 따르면)

[광고_2]

소스 링크

![[사진] 총비서, 조선노동당 창건 80주년 기념 열병식 참석](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760150039564_vna-potal-tong-bi-thu-du-le-duyet-binh-ky-niem-80-nam-thanh-lap-dang-lao-dong-trieu-tien-8331994-jpg.webp)

![[사진] 하노이 세계문화축제 개막](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760113426728_ndo_br_lehoi-khaimac-jpg.webp)

![[사진] 제1회 세계문화축제에서 특별한 경험을 만나보세요](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760198064937_le-hoi-van-hoa-4199-3623-jpg.webp)

![[사진] 2025~2030년 임기 제1차 당대회를 앞두고 호치민시는 국기와 꽃으로 화려하게 빛났다.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760102923219_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-43-png.webp)

댓글 (0)