Kandidaten legen die Abiturprüfung am Prüfungsort der Pham Van Chieu Secondary School ab – Foto: HO NHUONG

Sind wir Zeugen eines Widerspruchs innerhalb des Bildungssystems selbst oder ist dies ein Zeichen eines beispiellosen Wettbewerbs?

Warum der hohe Maßstab?

Auf den ersten Blick ist die Aussage „Schwierige Fragen, hohe Punktzahlen“ ein Paradoxon. Normalerweise gilt: Je schwieriger die Fragen, desto niedriger die Durchschnittspunktzahl und damit auch die Benchmark. Waren die anfänglichen Einschätzungen des Schwierigkeitsgrades der Fragen falsch oder haben sich die Fähigkeiten der Schüler dramatisch verbessert?

Tatsächlich handelt es sich dabei nur um ein „oberflächliches Paradoxon“. Die hohen Benchmark-Ergebnisse spiegeln nicht den Gesamtdurchschnitt wider, sondern sind hauptsächlich auf den Fokus auf den Wettbewerb unter den Spitzenkandidaten zurückzuführen. Hervorragende Kandidaten können dennoch sehr hohe Ergebnisse erzielen, die ausreichen, um die begrenzte Quote der begehrten Hauptfächer zu erfüllen, wodurch die Benchmark-Ergebnisse auf Rekordniveau steigen.

Die Aufnahmeprüfung für das College ist wie ein Langstreckenlauf, der voller Hindernisse sein kann, aber die besten Athleten erzielen dennoch beeindruckende Ergebnisse.

Der Benchmark bestimmt eigentlich nur, wer auf Platz 1.000 oder 2.000 landet. Auch wenn viele andere Kandidaten „zurückgefallen“ sind, muss die Person auf dieser Marke dennoch sehr gute Ergebnisse erzielen, um ausgewählt zu werden.

Daher ist der Anstieg der Benchmark-Ergebnisse eine unvermeidliche Folge des strengen Auswahlverfahrens in gefragten Hauptfächern und Spitzenschulen, wo die Jobchancen hoch oder die Einschreibungsquoten begrenzt sind, und zwar nicht unbedingt aufgrund einfacher oder schwieriger Fragen.

Die aktuelle Zulassungssituation wird durch das Nebeneinander verschiedener Methoden erschwert: die Überprüfung akademischer Unterlagen, Kompetenzfeststellungsprüfungen oder die Kombination internationaler Sprachzertifikate. Jede Methode hat ihre eigene Formel.

Das IELTS-Zertifikat beispielsweise wird vom Bildungsministerium erst in der Abschlussprüfung in eine Fremdsprachennote (auf einer Skala von 1 bis 10) umgerechnet. Für die Zulassung zum Studium werden diese und zwei weitere Fächer mit maximal 30 Punkten bewertet.

Manche Schulen berechnen IELTS 6.5 als 10 Fremdsprachenpunkte und addieren diese zur Gesamtpunktzahl, sodass sie insgesamt 25 Punkte ergeben. Andere Schulen berechnen oder addieren Prioritäten, sodass sie auf 27 bis 28 Punkte kommen. Dieser Unterschied führt dazu, dass ein Kandidat mit einer hohen Punktzahl durchfällt, während andere dank der Wahl der richtigen Methode Priorität erhalten und zugelassen werden.

Dies wirft Fragen zur Fairness auf. Theoretisch legen die Hochschulen ihre Zulassungspläne und Bewertungsformeln öffentlich offen. Doch in Wirklichkeit macht die Vielfalt und Komplexität des Verfahrens ihn zu einer „Matrix“, in der nur diejenigen im Vorteil sind, die die Spielregeln kennen. Studierende in städtischen Gebieten können mit Zugang zu Informationen ihre Auswahl leicht optimieren.

Im Gegenteil: Studierende in abgelegenen Gebieten sind oft unter Informationsmangel und leicht im Nachteil. Daher ist die Zulassung nicht mehr nur eine Frage von „Wer besser ist, kommt durch“, sondern manchmal ist es „mehr Glück als Intelligenz“.

Besorgniserregend

Aus gesellschaftlicher Sicht gibt dieses Phänomen Anlass zur Sorge: Schaffen wir ein Bildungssystem, das eher auf die Ausbildung von „Prüflingen“ als auf die Ausbildung vielseitiger Persönlichkeiten ausgerichtet ist?

Der Druck, Noten, Ziele und Prioritäten zu verfolgen, verwirrt und ermüdet Schüler und Eltern und lässt sie sogar den Glauben verlieren. Ohne entsprechende Maßnahmen kann diese Situation leicht zu einer Verzerrung der Bildungsziele führen: Anstatt Leidenschaft und Kreativität zu fördern, werden die Schüler gezwungen, Prüfungsstrategien zu berechnen.

Was ist die Lösung? Zunächst muss das Bildungsministerium einen einheitlichen Umstellungsrahmen auf nationaler Ebene schaffen, um die Situation zu begrenzen, in der jede Schule ihr eigenes Modell hat. Die Schulen müssen transparent sein und das Zulassungsverfahren vereinfachen, damit die Bewerber es leicht verstehen können.

Gleichzeitig muss das Berufsberatungssystem insbesondere für Schüler aus benachteiligten Gebieten ausgebaut werden.

Noch wichtiger ist, dass die Gesellschaft und die Familien ihre Denkweise ändern: Nicht nur attraktive Studiengänge sind der Weg zum Erfolg, sondern es ist auch notwendig, die Studierenden zu ermutigen, ihren Fähigkeiten und Interessen nachzugehen.

Auf dem Weg zu fairen Zulassungen

Das Paradoxon „schwierige Fragen, hohe Punktzahlen“ spiegelt den zunehmend konzentrierten Wettbewerb unter exzellenten Kandidaten aus begehrten Studiengängen und Top-Universitäten sowie die Verwirrung im Zulassungsverfahren wider. Betrachtet man das Ganze jedoch umfassender, ist es heutzutage sehr schwierig, an einer Universität nicht angenommen zu werden, da die Quote hoch ist. Daher herrscht ein harter Wettbewerb nur in bestimmten Studiengängen und Universitäten.

Um das Problem an der Wurzel zu packen, können wir nicht einfach jede Prüfung anpassen, sondern brauchen eine umfassende Reform: Standardisierung der Umrechnung, Transparenz der Informationen, Diversifizierung der Bewertungen und Neuausrichtung der Bildungsziele. Nur so können wir ein gerechteres, effektiveres und humaneres Zulassungssystem schaffen.

Quelle: https://tuoitre.vn/nghich-ly-tuyen-sinh-de-kho-nhung-diem-chuan-cao-20250824102503684.htm

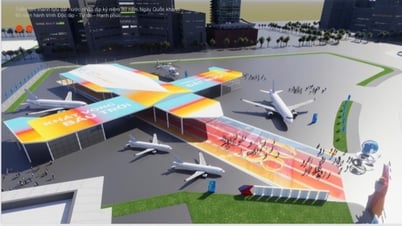

![[Foto] Die zeremonielle Artillerie ist bereit zum „Feuer“ für die zweite Paradeprobe im My Dinh National Stadium.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/24/883ec3bbdf6d4fba83aee5c950955c7c)

![[Foto] Beeindruckendes Bild von 31 Flugzeugen, die während ihres ersten gemeinsamen Trainings am Himmel von Hanoi abheben](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/24/2f52b7105aa4469e9bdad9c60008c2a0)

![[Foto] Phu Quoc: Aufklärung der Bevölkerung über IUU-Prävention und -Kontrolle](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/24/f32e51cca8bf4ebc9899accf59353d90)

![[Foto] Partei- und Staatsführer treffen sich mit Vertretern aller Gesellschaftsschichten](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/24/66adc175d6ec402d90093f0a6764225b)

Kommentar (0)