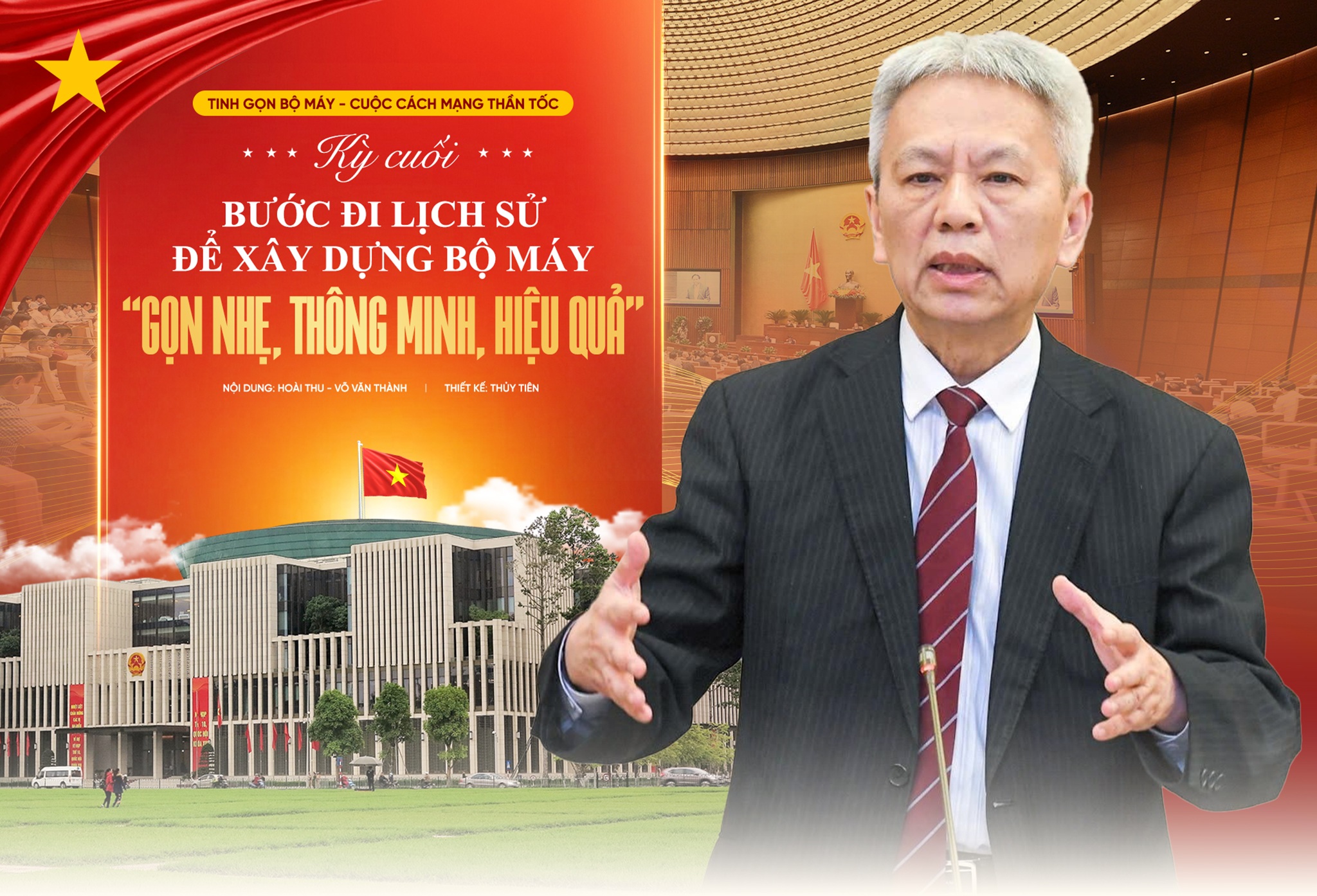

グエン・シー・ズン博士(元

国会事務局副長官)は、機構合理化革命の本質を正しく認識し、組織配置の原則を定め、配置対象となる幹部のためのメカニズムと政策を構築することが、この機構改革における歴史的な一歩を踏み出すための鍵であると述べた。「この革命は、合理化され、スマートで、効果的な国家機構の基盤を築く歴史的な一歩です」と、グエン・シー・ズン博士は

ダン・トリ記者のインタビューで述べた。  ト・ラム書記長は、この機構の再編と合理化を革命に例えました。長らく、革命とは「古いものを新しいものに置き換える」「古いものをなくして新しいものを作る」と理解されてきましたが、この革命をどのように正しく理解すべきでしょうか?

ト・ラム書記長は、この機構の再編と合理化を革命に例えました。長らく、革命とは「古いものを新しいものに置き換える」「古いものをなくして新しいものを作る」と理解されてきましたが、この革命をどのように正しく理解すべきでしょうか?ト・ラム書記長が言及した革命は、単に「古いものを新しいものに置き換える」「古いものをなくして新しいものを作る」という固定観念ではありません。むしろ、この革命は、現状に合わせて、効果的で透明性が高く、適切な運営機構を構築するための再編と最適化のプロセスとして理解する必要があります。まず、機構の合理化とは、単に量を削減することではなく、制度の質と効率を向上させることです。もはや適切ではない部分を削減するだけでなく、社会経済発展の要件や地球規模の課題により適切に対応するために、機構の再編成、統合、運用能力の向上も意味します。ここで重要なのは、この革命が継承され、発展しているということです。過去に有効性が実証された価値観と経験を維持しながら、イノベーションを阻害する要因を大胆に排除しなければなりません。そのためには、長期的なビジョン、体系的な思考、そして強い

政治的決意が必要です。なぜなら、これは単なる表面的な変化ではなく、思考、リーダーシップ、そして経営文化の変革だからです。

さらに、この革命は、あらゆる運営メカニズムが公共の利益に奉仕することを重視する、現代的で透明性があり、国民志向の統治エコシステムの創出にも関連しています。これは組織構造の変革だけでなく、国家の機能と任務への取り組み方や遂行方法の変革でもあります。したがって、私はこの革命が歴史的な一歩であり、「コンパクトでスマート、そして効果的な」国家機構の基盤を築き、新たな文脈における国民の期待に応えるもので

あると信じています。党指導部は、組織機構の改革において、団結、強い決意、そして勇気に加え、公共の利益のために個人的な利益を犠牲にする必要があると考えています。あなたの見解では、この犠牲とは具体的にどのようなものでしょうか? ― 組織機構の改革のために個人的な利益を犠牲にすることは、多くの具体的な側面から理解される必要があり、それは各幹部と党員の責任、公共倫理、そしてビジョンと関連しています。まず第一に、地位や権力に伴う直接的または間接的な利益を放棄するという犠牲です。組織の合理化においては、一部の指導部や管理職のポストが統合または削減される可能性があります。これは、一部の職員が現在の役職を放棄するか、新しい組織での役職に留まらないことを受け入れなければならないことを意味します。これは個人的な利益の犠牲ではありますが、より効率的で経済的、そして透明性の高い組織という、より大きな共通の利益のためには必要です。二つ目は、旧組織に付随する金銭的利益と資源の犠牲です。重複していた、あるいは効果の低い部署やユニットは、一部の個人に不透明な

経済的利益をもたらしていた可能性があります。これらのユニットを廃止すれば、特権や利益は失われますが、これは経営効率を向上させ、国家予算の負担を軽減するために必要なステップです。

第三に、古い考え方と管理習慣を捨て去ることです。組織機構の変革は、構造の変革だけでなく、思考と仕事の方法の変革でもあります。幹部と党員一人ひとりが革新への恐怖を克服し、古い思考様式を打破し、より現代的で透明性の高い管理モデルに適応することが求められます。これは一種の犠牲であり、短期的な不都合や課題に立ち向かう勇気が必要です。最後に、最大の犠牲は、国家と人民の共通の利益を個人や集団の利益よりも優先することです。そのためには、幹部と党員一人ひとりが強い責任感を持ち、もはや適切でなく、共通の発展にプラスに寄与しないものを放棄する覚悟が必要です。

合併後の幹部配置において最も難しい問題は、誰が残り、誰が去り、誰が主席の地位を維持し、誰が副主席に降格するかということでしょう。主席から副主席へ、常任副主席から常任副主席へ、現在の市レベルから区レベルや県レベルへと、損失や犠牲を被る人々が出てくるでしょう。幹部の動員は確かに非常に困難になるでしょう。配置対象となる幹部の組織を整備し、優れた政策を構築するための提案はありますか?

合併後の幹部配置において最も難しい問題は、誰が残り、誰が去り、誰が主席の地位を維持し、誰が副主席に降格するかということでしょう。主席から副主席へ、常任副主席から常任副主席へ、現在の市レベルから区レベルや県レベルへと、損失や犠牲を被る人々が出てくるでしょう。幹部の動員は確かに非常に困難になるでしょう。配置対象となる幹部の組織を整備し、優れた政策を構築するための提案はありますか? - はい。機構の合理化過程における幹部の動員と配置は常に難しい問題です。なぜなら、それは役職や肩書きだけでなく、幹部の心理やモチベーションにも影響を与えるからです。しかし、適切なアプローチをとれば、この課題を、団結し、有能で、人民に奉仕する準備の整った幹部チームを構築する絶好の機会に変えることができます。まず、職員配置において公平性と透明性を確保する必要があります。人事配置にあたっては、能力、経験、業務実績、そして新しい組織における業務要件への適合性を考慮する必要があります。このプロセスは客観性を確保し、偏見や不公平を避け、不満を軽減するのに役立ちます。次に、評価は業務効率と政治的資質に基づきます。真に有能で献身的な職員は、たとえ職務が変更されたとしても、尊重されるべきです。

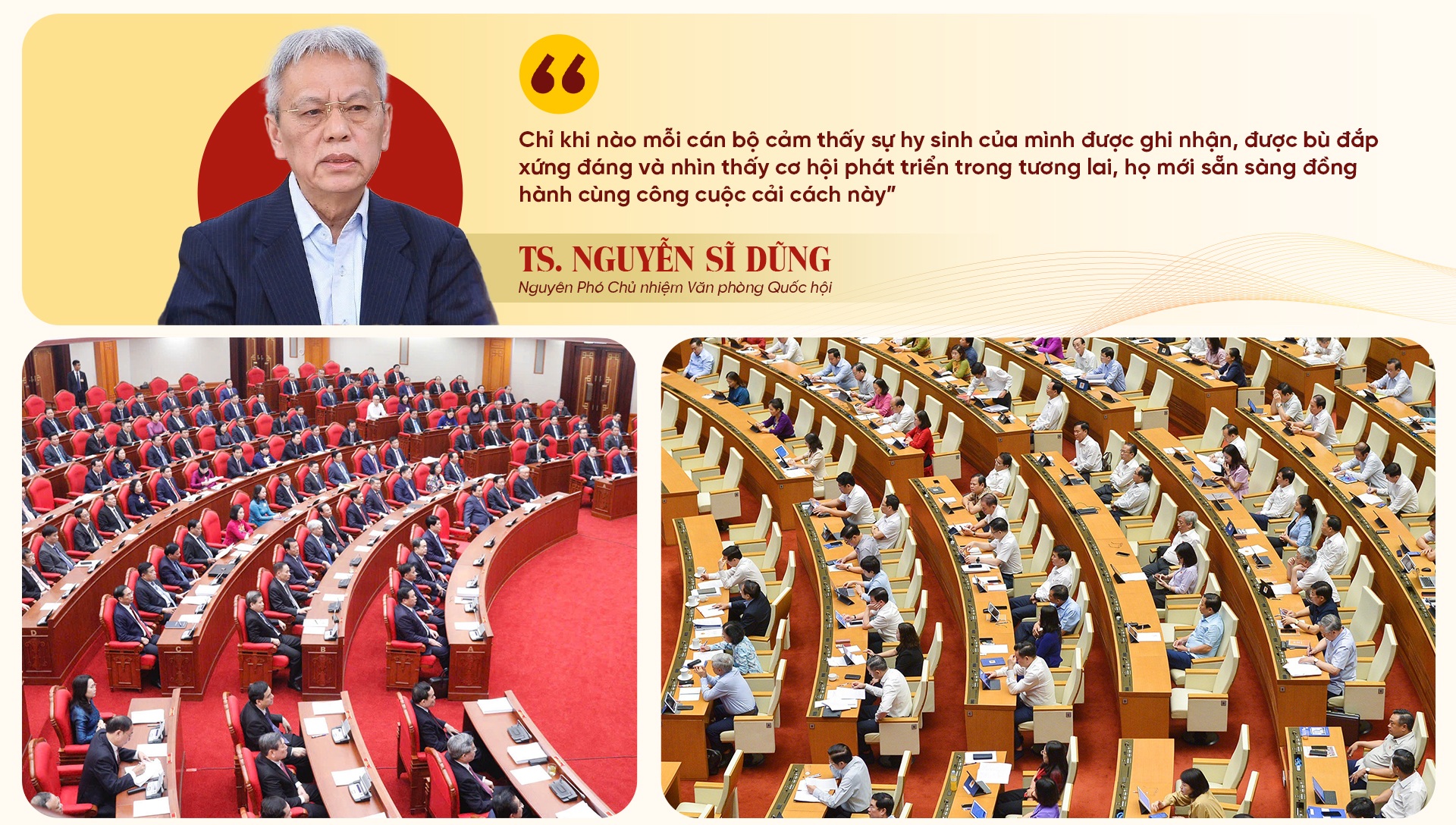

第三に、合理的な報酬とインセンティブ政策です。「降格」や異動を余儀なくされた幹部には、より適切な待遇を与え、将来の昇進や再編の機会を創出する必要があります。組織の合理化は、昇進の機会を「閉ざす」ことではありません。現在指導的役割を担っていない幹部であっても、能力と優れた実績があれば、将来的に高い役職に就くよう検討し、計画する必要があります。共通の利益を追求する組織文化を構築することに加え、再編の影響を受ける幹部の意見や考えに耳を傾け、徹底的に解決する必要があります。適時に励まし、合理的な説明を行うことで、幹部は尊重され、理解されていると感じられます。各幹部が自らの犠牲が認められ、適切な報酬が支払われ、将来の発展の機会を見出したとき初めて、彼らはこの改革プロセスに進んで参加するでしょう。

特に省庁、省庁級機関、政府傘下の機関、そして国会傘下の機関に関する現行の配置計画について、どのようにお考えですか?

特に省庁、省庁級機関、政府傘下の機関、そして国会傘下の機関に関する現行の配置計画について、どのようにお考えですか? - 省庁、省庁級機関、

政府傘下の機関、そして国会傘下の機関に関する現行の配置計画は、合理化され、効果的かつ効率的な国家機構の構築に向けた重要な一歩です。しかしながら、包括的な評価を行うためには、肯定的な側面と、さらに改善が必要な課題の両方を検討する必要があります。肯定的な側面としては、現行の配置計画は、担当部署の削減と機関間の機能重複の排除に重点を置いています。これは、資源を節約するだけでなく、機構のより効果的な運営にも役立ちます。専門性の高い部署の統合や再編は、管理能力と実施能力の向上に役立ちます。「困難かつデリケート」とされる中央機関レベルの改革は、党と国家が必要な改革を行うという強い決意を示しています。懸念事項としては、部署数が削減されたとしても、機能の割り当てが明確かつ具体的でなければ、依然として業務の重複や欠落が生じ、非効率性につながるリスクがあります。人事異動のプロセスは、幹部、特に地位や権限が変わった幹部の心理やモチベーションにも影響を及ぼす可能性があります。

各省庁・各部門の任務と権限が明確に定義され、重複や遺漏がないよう、綿密な見直しが必要だと考えています。合意形成のためには、基準、ロードマップ、そして結果の公表は透明性をもって行われなければなりません。特に国会傘下の機関については、法治国家の中核を成す政策の監視・評価機能を弱めないよう、再編が不可欠です。

近年、多くの国が省庁の組織を簡素化しており、例えば日本は23の大臣級組織を13の大臣級組織に再編しました。ベトナムが参考にできる世界の経験とはどのようなものだと思いますか? ― 日本の最も重要な経験は、補完性の原則に基づく地方分権化です。これは、日本が中央機関を簡素化するだけでなく、ガバナンスの効率性を向上させる上で重要な原則です。この原則に基づき、中央政府は戦略的かつマクロ的な課題にのみ焦点を当て、人々の生活に関わる具体的かつ直接的な課題は、省・市レベルの地方政府に委ねられます。日本では、地方自治体は

教育、医療、インフラ整備、地域経済開発といった分野において大きな権限を与えられています。これにより中央機関の業務負担が軽減され、効率的な運営を維持しながら中央機構の効率化が図られています。

ベトナムはこのモデルから学び、持続可能かつ効果的な方法で機構の合理化プロセスを促進し、より強力な地方分権と分散化を実現できます。中央政府は地方の細部に介入するのではなく戦略に焦点を当て、地方の能力を向上させます。日本のもう一つの経験は、類似の機能を持つ機関の合併と統合です。例えば、経済産業省は3つの小規模な省庁が合併して設立されました。ベトナムはこのモデルを適用し、特に経済、金融、

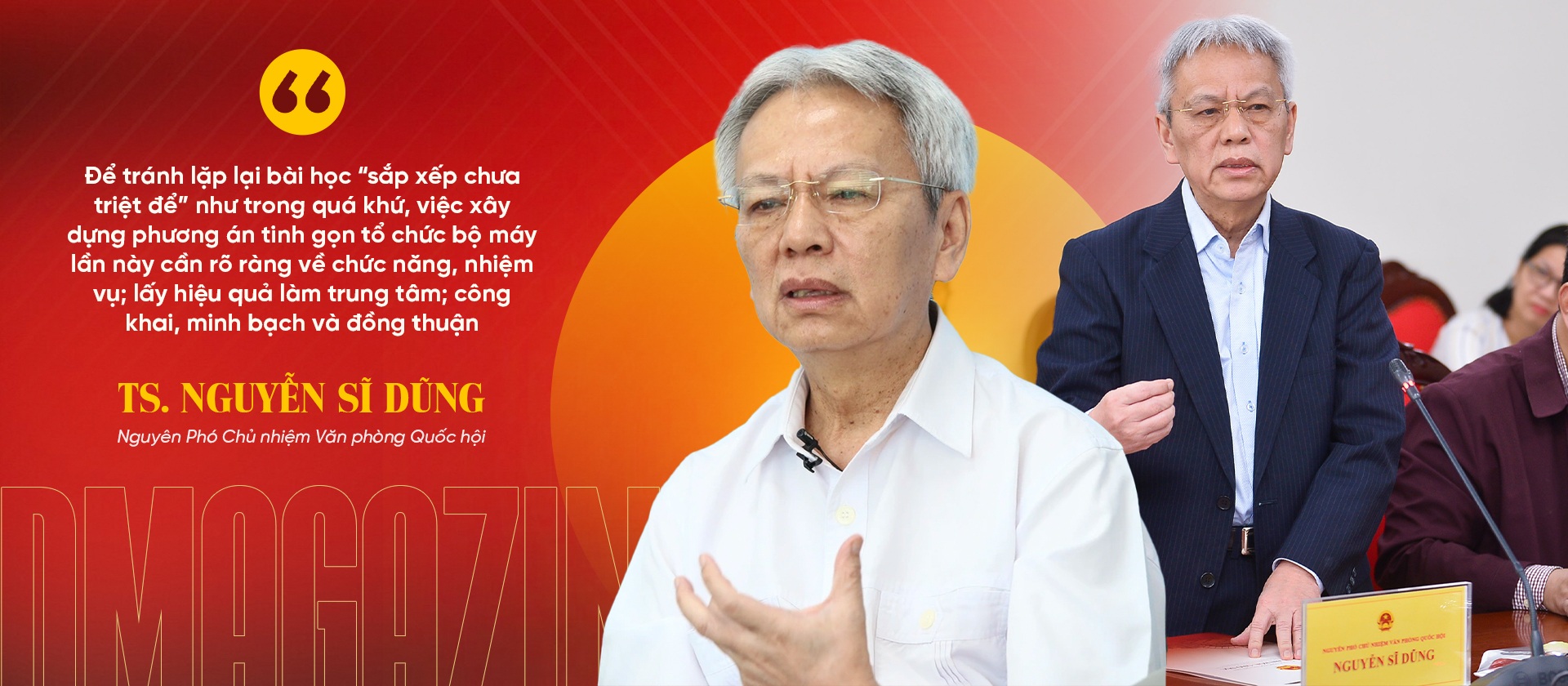

文化・社会などの機能が重複する分野で、担当部門の数を減らすことができます。これは、各機関の任務と実績の徹底的な評価に基づく必要があります。日本に加えて、プロセスではなく結果の監視に重点を置いたニュージーランドの経験も参考にすることができます。シンガポールは、テクノロジーの応用と公共サービスのデジタル化を推進し、手作業と管理上の連絡を最小限に抑え、現代の管理要件を満たすスタッフのトレーニングに重点を置いてきました。過去の「不完全な配置」の教訓を繰り返さないために、今回の組織機構の合理化計画の策定では、機能とタスクを明確にし、効率性を重視し、公開され、透明性があり、合意に基づいたものである必要があります。

これは機構の合理化において前例のない革命となるとお考えですか?また、最近示された合理化に関する主要な方向性を踏まえ

これは機構の合理化において前例のない革命となるとお考えですか?また、最近示された合理化に関する主要な方向性を踏まえ、新任期における政治システムの新たな機構をどのように構想していますか? - 今回の機構の再編と合理化は、その規模の大きさや高い政治的決意だけでなく、より包括的かつ計画的なアプローチをとっている点でも、まさに前例のない革命と言えるでしょう。今回の合理化は地方レベルにとどまらず、省庁、省庁レベルの機関から国会や党の組織に至るまで、政治システム全体を網羅します。これは機構改革の歴史において前例のない大きな一歩です。今回の機構再編の精神は、単に旧体制の数を削減したり廃止したりするだけでなく、新たな状況における国家の発展の要求を満たす、現代的で合理化され、透明性と効率性を備えた機構を構築することにあります。ト・ラム

書記長は、これは単なる「改革」ではなく「革命」であり、保守的な考え方から地域利益に至るまで、古い障壁を乗り越えようとする強い意志を示すものだと強調した。次期の新たな機構組織は、以下の特徴を持つと予想している。第一に、合理化されながらも強力である。特に重複機能や非効率的な業務を抱える機関を中心に、窓口となる機関の数を大幅に削減する。しかし、合理化によって行政力が弱まるわけではない。むしろ、再編された機関は、専門化とプロセスの合理化によって、より効率的に業務を遂行するだろう。

二つ目は、連結性と統合性の向上です。各機関はより高度な統合に向けて再編され、国家運営における分散化、すなわち「ローカリゼーション(地域化)」を最小限に抑えます。三つ目は、テクノロジーの積極的な活用です。新しい組織は「デジタルコート」をまとい、情報技術が公共サービスの管理、運営、提供の基盤となる必要があります。これは、世界的な潮流に沿ったデジタル政府構築に向けた重要な一歩となります。四つ目は、個人の責任と透明性の促進です。システムにおける各個人の責任はより明確に定義され、曖昧な「集団責任」が軽減されます。組織の運営における透明性が高まり、国民の国家への信頼が高まります。つまり、この革命は構造的な変化であるだけでなく、ベトナムの政治システムの思考と統治文化における重要な転換でもあります。これが成功すれば、新しい組織はより洗練された、より透明性が高く、より効果的な、そして新時代の国民の期待に応える「新たな姿」を呈するでしょう。

ありがとう!

内容: Hoai Thu、Vo Van Thanh

デザイン:トゥイ・ティエン

出典: https://dantri.com.vn/xa-hoi/buoc-di-lich-su-de-xay-dung-bo-may-gon-nhe-thong-minh-hieu-qua-20241219224402968.htm

![[写真] ファム・ミン・チン首相が地方との政府オンライン会議を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/5/264793cfb4404c63a701d235ff43e1bd)

![[ビデオ] ペトロベトナム50周年記念式典の概要](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/abe133bdb8114793a16d4fe3e5bd0f12)

![[動画] ラム事務総長がペトロベトナムに8つの黄金の言葉を授与:「先駆者 - 優秀 - 持続可能 - グローバル」](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/23/c2fdb48863e846cfa9fb8e6ea9cf44e7)

コメント (0)