財務省は、家族控除額を2つの選択肢に分けて調整することを提案しました。選択肢1は、納税者控除額が月額1,330万ドン、扶養家族1人あたり月額530万ドンです。選択肢2は、納税者控除額が月額1,550万ドン、扶養家族1人あたり月額620万ドンです。新しい控除額は2026年度から適用されます。専門家によると、家族控除額の調整は必要であり、公平性を確保し、物価変動に適応する必要があるとのことです。

調整のための2つのオプション

現行の規定によると、納税者の家族控除額は月額1,100万ドン、扶養家族1人当たり月額440万ドンです。 国会常任委員会による家族控除額の調整に関する決議案は、国会への提出承認に向けて政府に報告する前に財務省が協議しており、財務省は、所管官庁による検討に向け、控除額の調整について2つの選択肢を提示しています。

オプション1:消費者物価指数(CPI)の上昇率に応じて調整。2020年から2025年までのCPI累計は、約21.24%上昇しました。これを受けて、財務省は納税者本人の控除額を月額1,100万ドンから約1,330万ドンに引き上げることを提案しました。扶養家族1人あたりの控除額は、月額440万ドンから月額530万ドンに引き上げられました。このオプションは、現行の個人所得税法に準拠しており、生活必需品に応じた控除額の適用基準と、直近(2020年)の家族控除額調整時点からのインフレ率を厳密に踏襲しています。

オプション2では、2020年と比較した2025年の一人当たり平均所得および一人当たり平均国内総生産(GDP)の伸び率に基づき、財務省は納税者本人の控除額を月額1,100万ドンから1,550万ドンに引き上げることを提案しています。また、扶養家族1人当たりの控除額は月額440万ドンから約620万ドンに引き上げられます。

財務省の計算によると、選択肢1では国家予算収入が約12兆ドン、選択肢2では約21兆ドン減少する。しかし、納税者の可処分所得の増加により、他の消費税収入が増加することで、国家予算収入は部分的に相殺される可能性がある。

同じく審議中の個人所得税(代替)法案において、財務省は税額表を改正する2つの選択肢を提示しており、段階数を減らし所得格差の拡大を目指している。選択肢1では課税所得を5段階に分け、課税所得が月1,000万VNDまでの場合は5%、1,000万VND超~3,000万VNDの場合は15%、3,000万VND超~5,000万VNDの場合は25%、5,000万VND超~8,000万VNDの場合は30%、8,000万VND超の場合は35%の税率が適用される。

オプション2では、5段階の税率区分は維持されますが、高所得者層では所得格差が拡大するように調整されます。具体的には、課税所得が月額1,000万VNDまでは5%、1,000万VNDから3,000万VNDを超える所得は15%、3,000万VNDから6,000万VNDを超える所得は25%、6,000万VNDから1億VNDを超える所得は30%、1億VNDを超える所得は35%となります。

自動調整機構を設定する

経済専門家のゴ・トリ・ロン准教授は、次のように評価しました。「個人所得税における家族控除額を調整する2つの選択肢を提案することは、時宜を得た必要な措置です。上記の2つの選択肢のうち、選択肢2は予算収入の減少幅が大きいものの、社会公平性の観点から評価すれば正しい選択です。」ゴ・トリ・ロン准教授は、「家族控除額の引き上げは、主な収入源に大きな影響を与えるのではなく、主に生活費の高騰の影響を最も受けている一般労働者の負担を軽減するのに役立ちます」と述べました。

グエン・ティ・カム・ザン博士(銀行アカデミー財務学部)も同様の見解を示し、選択肢2の方がより合理的で科学的根拠があると述べた。消費者物価指数(CPI)は主に商品やサービスの価格変動を測るものだが、特に大都市の人々の生活水準や支払い能力の向上といった状況において、所得の向上を包括的に反映していない。一方、一人当たり所得とGDPの指標はより包括的であり、経済の実際の発展や世帯の経済力を密接に反映している。したがって、納税者1人当たり月額1,550万ドン、扶養家族1人当たり月額620万ドンという家族控除の提案は、大都市の生活費により適している。

国立経済大学国際貿易経済研究所上級講師のグエン・トゥオン・ラン准教授は、農村部と都市部では基本的な支出が異なるため、各地域の実際の生活水準に応じて世帯控除を行うべきだと提言した。

課税所得に適用される累進税率について、専門家のグエン・ティ・カム・ザン氏は、草案で提案されている2つの案のように累進税率を7段階から5段階に短縮することは、政策の簡素化と申告負担の軽減に向けた国際的な潮流に沿った正しい方向への一歩だと述べた。しかし、どちらの案にも依然として限界がある。具体的には、低所得層(月額3,000万ドン以下)間の税率差が依然として小さすぎる一方で、特に大都市では最低生活水準が急速に上昇している。第2段階と第3段階の税率差(15%から25%)はかなり大きく、中間所得層に不当な税負担感を与える可能性がある。

その上で、税制は引き続き5段階の所得水準を維持しながら、低所得層の所得範囲を拡大する方向に設計されるべきである。例えば、第1段階は月額1,500万ドン以下、第2段階は月額1,500万ドン超4,000万ドンとすることで、大多数の労働者の納税負担を軽減する。同時に、高所得層の範囲を維持または拡大し、最高税率を非常に高い所得層にのみ35%とすることで、優秀な人材の集積・確保への意欲を損なわないようにする。

また、平均所得、地域の最低賃金、実際の生活費の変動等を踏まえて税額を定期的に調整する仕組みを維持するとともに、教育費、医療費、扶養費等の合理的な控除の拡充を検討し、納税者の実際の支出負担を的確に反映させる必要がある。

出典: https://hanoimoi.vn/muc-giam-tru-gia-canh-can-thich-ung-voi-bien-dong-gia-ca-710449.html

![[写真] 民族学博物館で賑わう中秋節](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/da8d5927734d4ca58e3eced14bc435a3)

![[ビデオ] ペトロベトナム50周年記念式典の概要](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/abe133bdb8114793a16d4fe3e5bd0f12)

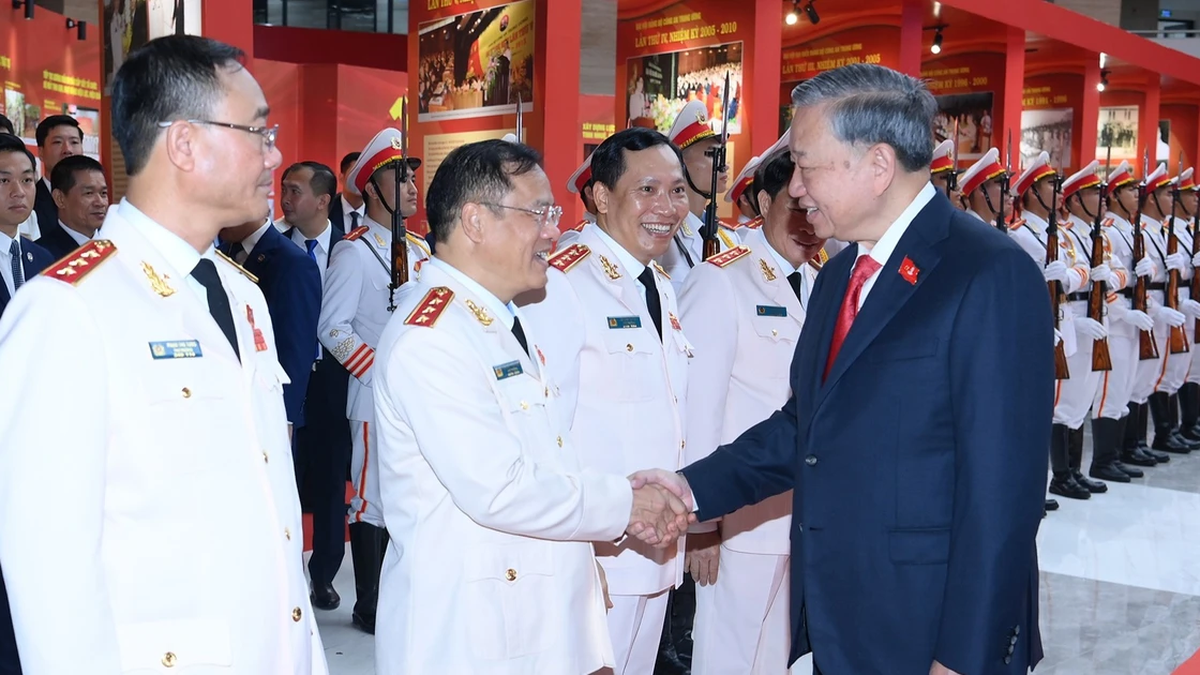

![[動画] ラム事務総長がペトロベトナムに8つの黄金の言葉を授与:「先駆者 - 優秀 - 持続可能 - グローバル」](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/23/c2fdb48863e846cfa9fb8e6ea9cf44e7)

コメント (0)