「私たちは文明世界と共に歩み、人類の良き価値観を共有しようと努めてきました。しかし、改革と市場経済への移行にもかかわらず、市場の構造とメカニズムには依然として多くの限界があります」と、トラン・ディン・ティエン博士は述べました。

市場経済の基盤は依然として脆弱です。閣下、今日多くの指導者が「基盤」という言葉を用いて国の立場を主張しています。長きにわたる発展過程に携わる経済専門家として、この評価に賛同されますか?トラン・ディン・ティエン博士(ベトナム経済研究所元所長) :今日、私たちはホー・チミン主席の遺志を継ぎ、「より大きく、より美しく、よりまともな」国を築き上げました。一人当たりGDP、輸出入、都市化率、貧困削減の達成度など、一連の開発指標は、ベトナムの数千年の歴史において前例のないほど目覚ましく成長しました。住宅、橋、道路、空港、港湾は、すべてよりまともなものになっています。16のFTAを締結し、国際統合を世界でも数少ない国が達成したレベルにまで引き上げました。現在、世界のほぼすべての主要経済国と大国がベトナムの戦略的パートナーとなっています。今、私たちはより文明化された世界を築き、ますます威厳ある姿勢と人類の良き価値観の共有に努めています。これらの価値観は我が国に浸透し始め、国家の発展に貢献しています。ホー・ビン・ホー主席がかつて述べたように、「ベトナムは五大陸の大国と肩を並べることができる」のです。グローバル化と統合が進む世界において、「肩を並べる」ことこそが、ベトナムがこれまでも、そしてこれからも粘り強く達成を目指してきた最も重要な国家戦略目標なのです。

トラン・ディン・ティエン博士:「重要性が増している他の課題と並行して、市場改革を継続的に推進していく必要がある。」写真:VNN

しかし、私たちは「眠ってはいけない」し、またそうすべきではありません。発展のプロセスにおいて、最も懸念していることは何でしょうか?しかし、改革を進め市場経済に移行したとはいえ、市場の構造とメカニズムには依然として多くの限界があることを認識する必要があります。私たちは「後発の優位性」を活かし、近代的で完全かつ統合された市場経済の構築に尽力していますが、まだその目標を完全に達成できていません。世界の国と地域のうち、ベトナムを完全な市場経済国として認めているのはわずか3分の1です。現実は、私たちの市場経済基盤が依然として脆弱であり、市場制度には依然として多くのボトルネックがあり、資源配分は依然として「要求と提供」のメカニズムに依存し、行政命令は依然として重くのしかかっていることを示しています。土地市場、資本市場、労働市場、 科学技術市場といった重要な資源市場は、同期化されておらず、十分に発展しておらず、市場原理に基づいて運営されていません。労働生産性は依然として低く、投資効率は高くありません。さらに、市場経済における最も重要な力である民間企業は、依然として非常に弱体であり、依然として差別され、烙印を押されています。多くの側面、特に重要な側面において、私たちは世界の多くの市場経済国と比べて依然として遅れをとっており、さらに大きく遅れをとっています。つまり、我が国は、第4次産業革命、デジタルトランスフォーメーション、グリーン開発といった、時代が求める重要性を増す他の課題と並行して、市場改革を継続的に推進していく必要があるということです。どのような政策の方向性が、そのような発展の方向性につながるのでしょうか。長らく、私たちは依然として国家経済を最優先してきました。従来の「道」から脱却し、問題を再認識してみましょう。現在の概念では、「民間経済セクター」には民間企業と「家計」などの同等の主体のみが含まれます。FDIセクターも同様で、外資企業のみが含まれます。つまり、これら2つの勢力における「経済セクター」(より開放的な市場概念である「経済セクター」に転換しました)の概念には、企業のみが含まれます。一方、「国家経済セクター」という概念には、多くの「非企業」要素が含まれています。国有経済部門には、国有企業に加え、国家予算、資産(公共資産)、各種の国家資源なども含まれます。理論的には、特定の部門に適用される「経済部門」という概念は、その含意と構造において必ずしも一致していないことは明らかです。この相違は、発展の概念における不平等、そして市場経済の主体である経済部門間の力関係における不平等を示唆しています。さらに、政策的姿勢の観点から見ると、私たちは国有経済を経済の「主力」とみなし、他の経済部門や構成要素よりも優位な地位にあると見なしています。これらの構成要素を、同等の競争市場勢力として並置することは、地位という点では無理があり、実質的な力関係という点では不完全です。なぜなら、一方では民間部門には依然として小規模で弱小なベトナムの民間企業しか存在しない一方で、他方では、あらゆる資産と国家資源を有する国有企業勢力がはるかに大きな力と強さを持っているからです。この構造に対する不平等なアプローチこそが、メカニズムと政策における差別的な態度につながっています。

国家経済部門は依然として経済を牽引するための要件を満たしていないと評価されている。イラスト写真:ホアン・ハ

国家経済の概念を再定義する必要があると思います。言い換えれば、この分野における構成要素を区別し、何が国有企業に属し、何が国家に属するかを明確にし、それぞれの構成要素の市場経済における具体的な機能と任務、つまり特徴を明確にする必要があります。国家予算、公共資産、そして国有資源は、ベトナムのすべての経済主体からの拠出によって得られた国家資源であり、管理、配分、そして使用の監視を担う国家に帰属します。これらの資源には、ベトナムのすべての企業と経済主体が平等に「アクセス・使用権」と「実施利益」を有しています。この方向性で、ベトナムの市場経済を組織化していく道筋が見えてきます。i) ベトナムの民間企業経済部門とベトナムの国有企業部門が協力し、平等に競争し(この2つの構成要素が「ベトナムの企業勢力」を構成します)、ii) 外資系企業部門がそれぞれの強みを連携・融合させ、ベトナムの市場経済を形成するのです。上記の構成要素はそれぞれ経済においてそれぞれ異なる機能を有していますが、「市場経済主体」としての能力においては同等です。近年まで、国家経済部門は経済を牽引する要件を満たしておらず、その機能を十分に発揮しておらず、期待通りの発展を遂げていないと評価されてきました。これは深刻な認識を必要とする現実であり、この状況を徹底的に分析する必要があります。国家経済を統合時代の文脈に位置付ける必要があります。世界はかつてないほど複雑になり、統合は多くの機会と課題を生み出しています。したがって、ベトナムの国家経済は、他の経済部門と同様に、ビジョン、アプローチ、そして発展能力を変革し、新たな状況に適応する必要があります。教訓2:ベトナムには依然として大きな発展の余地があります。ベトナムネット

出典: https://vietnamnet.vn/viet-nam-can-thich-ung-voi-hoan-canh-moi-2321759.html

![[写真] 民族学博物館で賑わう中秋節](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/da8d5927734d4ca58e3eced14bc435a3)

![[写真]ビンミン小学校の生徒たちは満月祭を楽しみ、子ども時代の喜びを受け継いでいる](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/3/8cf8abef22fe4471be400a818912cb85)

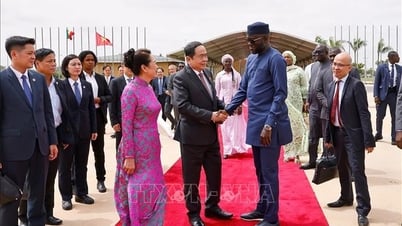

![[ビデオ] ペトロベトナム50周年記念式典の概要](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/abe133bdb8114793a16d4fe3e5bd0f12)

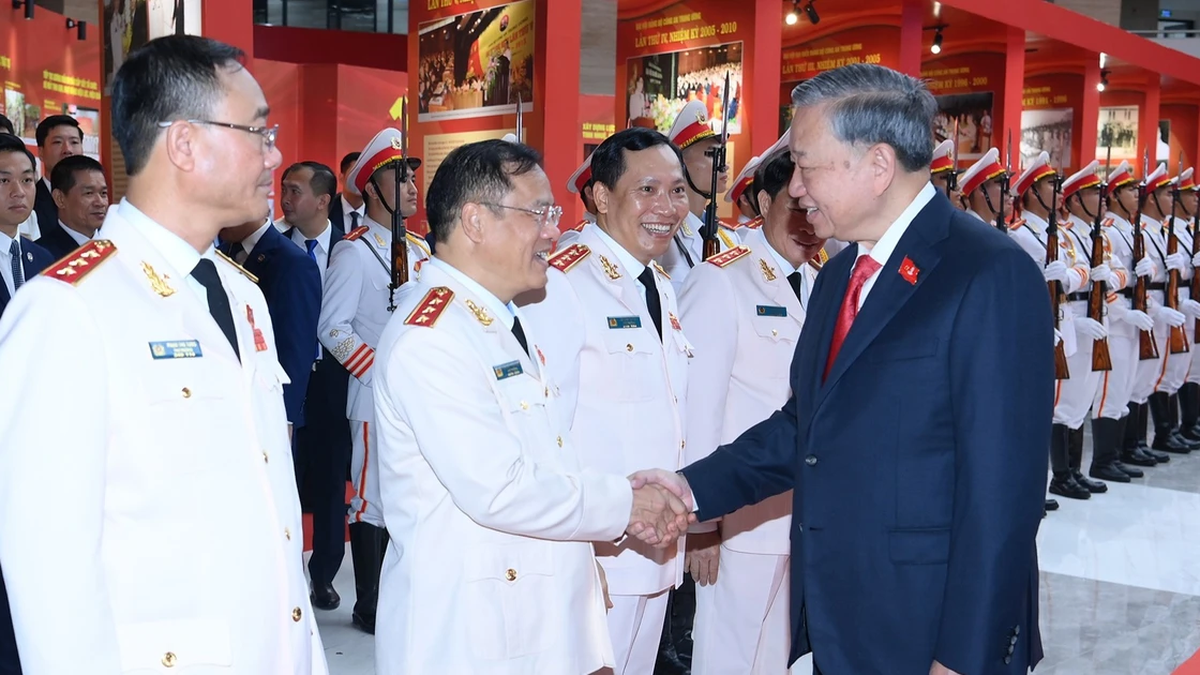

![[動画] ラム事務総長がペトロベトナムに8つの黄金の言葉を授与:「先駆者 - 優秀 - 持続可能 - グローバル」](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/23/c2fdb48863e846cfa9fb8e6ea9cf44e7)

コメント (0)