ベトナム科学技術アカデミーの情報によると、科学者たちは東海の水塊を示すためにケイ酸藻類と共生シアノバクテリアの組み合わせを利用する研究プロジェクトを完了したばかりだという。

この研究は、 海洋学研究所(ベトナム科学技術アカデミー)、ジョージア工科大学(米国)、バルト海研究所(ドイツ、ロストック)の科学的協力を得て実施されました。

この研究プロジェクトの目的は、メコン川の影響を受ける沿岸水塊、中南部地域の沿岸水塊、湧昇の影響を受ける水塊など、さまざまな水塊における共生シアノバクテリアを運ぶ珪藻類の分布特性を明らかにすることです。

情報文書センター(ベトナム科学技術アカデミー)によれば、東海は複雑でダイナミックな水文地形を持つ海であり、 経済的に非常に重要な海である。

南シナ海における一次生産は、河川の流れと流域循環の両方に影響を与えるモンスーンサイクルを通じて季節的に強く圧力を受けています。

特に、夏のモンスーンは、風による地表の動的循環の中で、メコン川の流出と沿岸湧昇の影響を受けた水の組み合わせを作り出します。

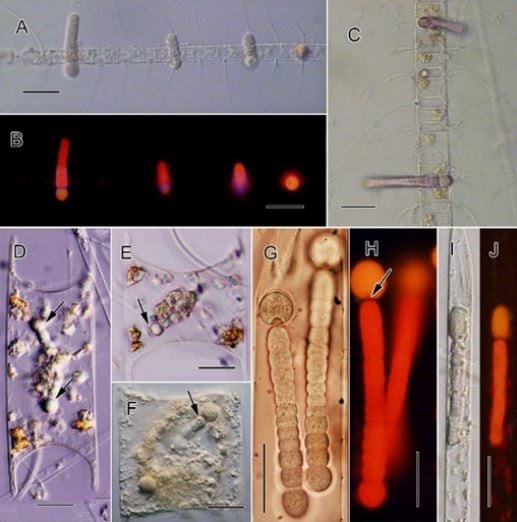

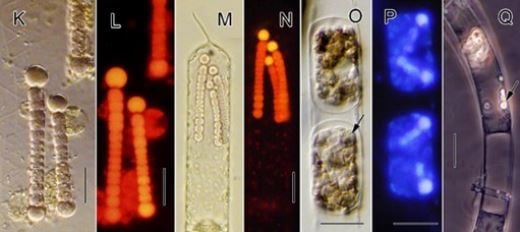

南西モンスーンの初期段階における南シナ海の物理的および生物学的特徴に基づいて、さまざまな生息地における珪質珪藻類および珪質珪藻類-ジアゾ栄養生物(DDA)の共生群の分布、存在量および共生状態が決定されました。

ベトナム科学技術アカデミー海洋学研究所のグエン・ゴック・ラム教授は、ケイ酸藻類がDDAの宿主であり、研究地域全体に広く分布していると語った。

グエン・ゴック・ラム教授の研究チームは、サンプルを採取したすべての環境で共生シアノバクテリアを発見しましたが、感染率(共生シアノバクテリアを保有する宿主の存在量)と感染強度(宿主あたりの共生シアノバクテリアのコロニー数)は沿岸湧昇の影響を受けた水域で最も低くなりました。

宿主感染率は沖合海域で最も高くなる傾向があり、DDA 宿主珪藻は、定義された生息地内および生息地間で、サイズと感染強度が大きく異なることがよくあります。

これらの違いは、宿主と共生生物の間でのバイオマスとエネルギーの配分に関する最適な戦略の違いを反映している可能性があります。

これは、東海の水塊に窒素を固定する作用を持つ共生シアノバクテリアを運ぶケイ酸藻類の属に関する、海洋学研究所、全国、東南アジア地域の科学者による最初の報告書であり、東海の生物生産性の解明に貢献するものである。

本研究は、Q1にランク付けされた権威あるSCIEジャーナル、Journal of Phycology IF=3.2およびHydrobiologia IF=2.8に掲載された海洋学研究所の優れた研究の一つであり、ベトナムの主要著者によって実施されたベトナム東海の海洋生物学に関する数少ない報告書の一つです。

生物生産性の解明に成功すれば、研究成果は開発効率の向上に役立ち、東海地域の経済発展の促進に貢献できるだろう。

海洋学研究所の研究活動は、海洋研究活動におけるベトナムの科学者の役割と貢献を示すことや、海洋経済の促進にも貢献しています。

これは、特に海洋学研究所の科学者とベトナム科学技術アカデミー全体の今年の傑出した成果の一つと考えられています。

[広告2]

ソース

![[写真] プー・ジャーのユニークな馬帽子編み工芸](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760084018320_ndo_br_01-jpg.webp)

コメント (0)