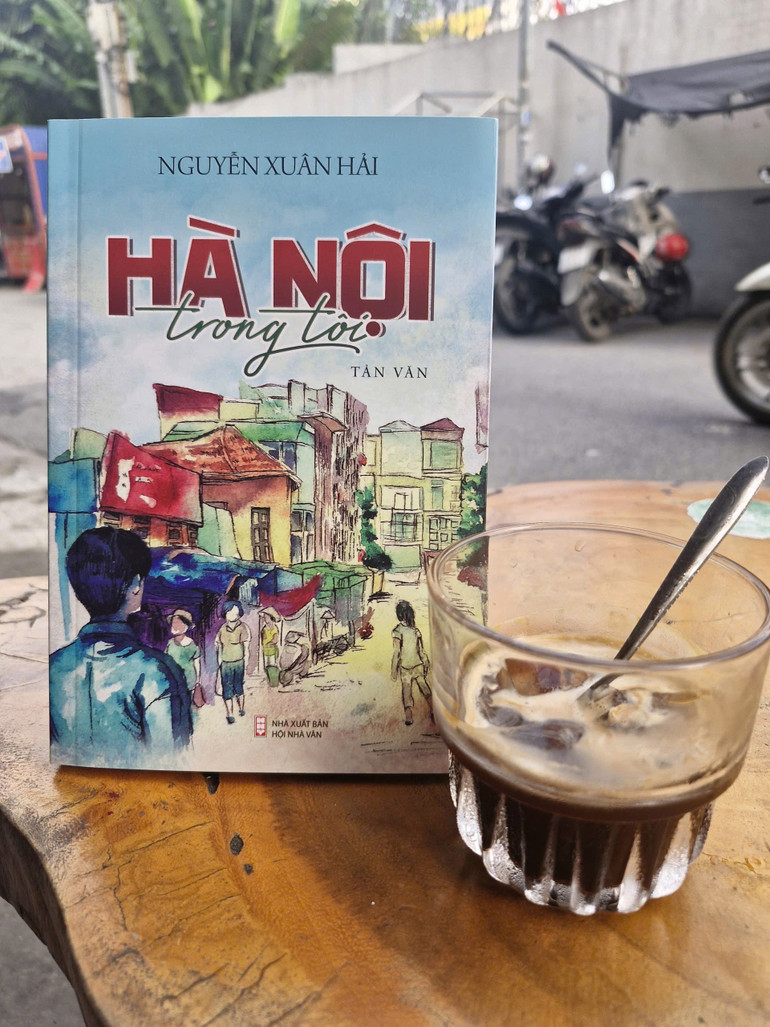

本書は、記憶の中の首都の姿とその変遷を描き出すと同時に、読者を過去と現在、遠く離れた人々と永遠に心に残る街との静かな対話へと誘う。著者のグエン・スアン・ハイは、大きな変化を描写することなく、ゆっくりと静かに「断片」を集め、記憶、味わい、そしてとりわけ「ハノイの人々」の魂が宿る、独自の空間を創り出している。

「私の中のハノイ」は、文化的探究に基づいた文体でありながら、古き良き街路、古き良き商店、古き良き街路、そして四季折々の風情を味わう場所へ回帰することを選んだ人のささやくような声が込められており、具体的でありながらどこか懐かしさも感じるハノイを描き出しています。この作品には、アイデンティティ、記憶、そして都市のアイデンティティについての考察も込められています。

「私の中のハノイ」は、文化的探究に基づいた文体でありながら、古き良き街路、古き良き商店、古き良き街路、そして四季折々の風情を味わう場所へ回帰することを選んだ人のささやくような声が込められており、具体的でありながらどこか懐かしさも感じるハノイを描き出しています。この作品には、アイデンティティ、記憶、そして都市のアイデンティティについての考察も込められています。

著者のグエン・スアン・ハイは、ジョンズ・ホプキンス大学で経済学の博士号、テネシー大学で数学の修士号を取得しています。こうした情報から、多くの人は彼を数字、理性、科学に傾倒した人物だと想像するかもしれません。しかし、『ハノイ・イン・ミー』を通して、読者は別の人物に出会います。繊細で深遠な魂を持ち、人生のあらゆる息吹を楽しみ、静める術を知っている詩人の風格を帯びた人物です。理性と感情のこの並行性こそが、彼の散文に独特の美しさを与えています。それは、観察においては洗練され繊細であり、思索においては深遠であり、記憶の流れにおいては柔らかです。

この本は、人間の記憶のさまざまなレベルと空間的次元を切り開く、多声の叙事詩として構成されています。

「24時間のハノイの記憶」から「熟考と反省」までの6部構成は、感情から経験、そして反省へと至る精神的な旅路です。この過程が思考と感情の深みを生み出し、本書は個人的なメモ集という枠を完全に超越し、ハノイという空間における自己への回帰の旅の象徴となっています。

「ハノイの思い出」の冒頭部分は、朝、昼、夜、そして街の夢に至るまで、24時間における街の鼓動を余すところなく伝えます。循環的な時間構造によって、読者はまるで街と共に生き、呼吸し、歩き、夢を見ているかのような感覚に陥ります。エッセイ「妹への手紙」「さよならハノイ」「愛」「初冬の放浪」「ホア・カン・リン」…と、個人的な感情の流れが続き、ハノイをソウルメイトとして描き出します。

著者は外から観察するのではなく、時間の流れの中に入り込み、日々の生活のあらゆる細部――泣き声、花の香り、冬の最初の雨など――が意識の重要な一部となるようにする。第一部を「人生の時間」と呼ぶならば、それはまた、本書全体を支配する中心的な感情の軸でもある。

人生のリズムから空間まで、パート II は、断片的な心の地図のようなものです。「ハノイの冬」「ハノイと私」「ハノイのとりとめのない話」「その年の西湖はもっと緑に見えた」「セミの鳴き声 - 夏が戻ってくる」... 季節、場所、感情のステップを追って一連の思い出を形成します。

注目すべきは、構成が直線的ではないことです。それぞれの「街角」は地理的に繋がっておらず、まるでハノイが作家の潜在意識の中で再構築されているかのように、感情の流れによって左右されています。「ハノイに話しかける」「ああ、ハノイ…」は、ハノイが対話の主題として真に存在していないことを示す二つのハイライトであり、作家の繊細さと感受性によって、どのように耳を傾け、共感し、反応するかを熟知しています。

空間の次に来るのは味覚。著者は、ハノイの魂に触れるには、温かく素朴な「レストラン」を訪ねる必要があることを理解しているようだ。「夜の食事」「水商売物語」「音楽と絵画は今も昔も変わらず!」「フォーを食べに行く」といったエッセイは、 食にまつわる物語をゆったりと語り、記憶の文化的な層を目覚めさせる。

著者の視点と感情における料理は、物質的な満足感ではなく、懐かしさ、つまり顔、午後のひととき、あるいは昔の音楽に結びつく味覚を通して描かれています。視覚から味覚へ、そして記憶へと感情を移し替える構造によって、この部分はエッセイ集全体をより鮮やかで温かみのあるものにしています。

第4部「人生と感情の断片」は、「私」から「私たち」へと繋がる開かれた空間として捉えることができます。そのため、本書の構成は個人から共同体へと広がりを増しています。「我が家!甘い我が家!」「フエへの手紙」「嵐の夜の歌…」「ウォッカ」「午後の雨、混雑した通り…」といったエッセイは、いずれも内なる音と世界への思索を融合させています。

この部分におけるハノイは、もはや特定の場所ではなく、共通の感情的背景、出会い、別れ、情熱、そして後悔が渦巻く空間へと変貌を遂げている。著者は、一歩引いて観察し、思索する術を心得ている点で、成熟した筆力を発揮している。「私的な」(ハノイ)から「公的な」(人々の生活)へと構造的に移行していく過程は、本書全体における人間的なハイライトとなっている。

第5部「ベトナム縦断日記」は、いわばサイドストーリーです。ハノイの全体像を描き終えた後にこの部分を置いた著者の、非常に繊細で知的な構成上の選択は、非常に巧妙で理にかなっています。ハノイを去る時こそ、著者はハノイを最も深く理解できるのです。「ハノイを出てすぐのこの時間、雨が降っているのかしら?」「カオバン - バックカン - ハノイ」「サイドーキ」といった断片は、地理的な旅を開くと同時に、精神的な旅を一時的に閉じます。ハノイは「記憶の基準」となり、比較、郷愁、そして再訪の拠点となるのです。

6部構成の本書は、「鶏歯」「昔の告白」「20代のための執筆」「『西遊記』後:今語られる物語」といった思索的なエッセイで締めくくられている。前半が感情についてであれば、後半は思考についてである。著者はもはやハノイについて具体的に書いているのではなく、ハノイで暮らし、愛し、そして去っていく過程を通して、自らの姿を描き出しているかのようだ。穏やかなトーンに、わずかな自嘲が混じり、この結末は胸を締め付ける深い意味を持つ。

ランソン、カオバン、サイゴン…から遠く離れた土地まで、多くの土地に広がっているにもかかわらず、「私の中のハノイ」は、私の心の中では依然として中心都市の軌道から外れません。

他の地名は、必ずしも旅行記の空間を広げるのではなく、むしろハノイを内奥に位置づけ直すのに貢献しているように見える。どんな場所について書いても、著者は常にハノイの記憶の光でその奇妙な風景を照らし出す。ベトナム中を旅する時でさえ、ハノイは依然として感情の軸であり、他のすべての道が導く「根源の道」なのだ。

象徴的な意味において、様々な地名が登場することは、著者が外国人居住者の心理的な地図を作成するための方法であり、物理的な空間は記憶の空間を明らかにするための単なる口実に過ぎない。この手法はエッセイの構成を独特なものにしている。遠くへ行けば行くほど、ハノイはより鮮明になり、通過する土地が増えるほど、ハノイのイメージは潜在意識の中でより深く刻み込まれる。

このように、本書におけるハノイは、すべての旅が収束する「精神的な軸」であり、それぞれの旅は郷愁を試す試練であり、それぞれの新しい土地は自我を映し出す鏡である…著者はこれらの場所について書くとき、描写するのではなく、心の中のハノイと対話しているのだ。

この精緻な本は、堅苦しい構成ではなく、それぞれのパートを独立して読むことができ、それでいて感情や思考に深く響きます。ハノイは単なる地理的空間としてではなく、時間、人々、味覚、記憶、そして人生哲学とともに動き続ける、生きた有機体として描かれています。

だからこそ、このエッセイ集は魂の地図のようなものであり、作家が過去、街、そして自分自身と対話するのを助けている。「感情」から「実現」までの6部構成は、一つの完結した旅を生み出している。

グエン・スアンハイの作品構成は、彼が衝動的に書くのではなく、感情の動きを美的に意識していることを示している。些細な細部から、「物質的なハノイ」と「精神的なハノイ」を繋ぎ、長く響き合う全体を作り上げている。

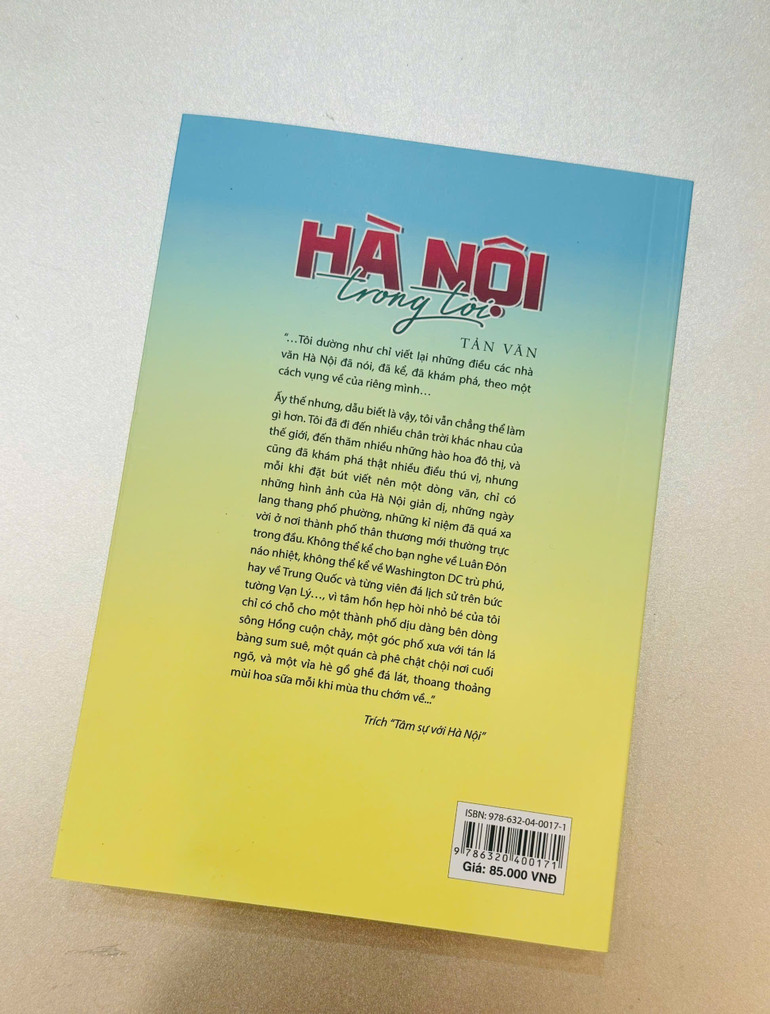

「ハノイの作家たちが語り、語り、そして発見したことを、私はただ自分の不器用なやり方で書き直しているだけのようだ…」――著者の言葉には謙虚で自意識過剰な響きがある。それは「芸術的な謙虚さ」であり、実は作家のマニフェストでもある。

グエン・スアン・ハイは、タック・ラム、バン・ソン、グエン・ヴィエット・ハー、グエン・ゴック・ティエンなど、ハノイについてはあまりにも多くのことが書かれてきたことを知っている。しかし、彼の自称「不器用さ」の中にこそ、読者は、香りや音、感情といった最も壊れやすいものにしがみつこうとする、遠く離れた人物の独特の性質を感じることができるのだ。

グエン・スアンハイはもはやハノイを「描写」するのではなく、対話する。それが彼の文学を記憶の文学と自己認識の文学という二つの世界の間に位置づける点である。

「賑やかなロンドンのことなど話せないし、繁栄したワシントンD.C.のことなど話せない。なぜなら、私の小さくて狭い魂には、レッド川のほとりの穏やかな街、路地の奥にある小さな喫茶店、そして秋が訪れる頃にはミルクフラワーのほのかな香りが漂う、ざらざらとした石畳の歩道しか受け入れることができないからだ…」。これは本書で最も注目すべき一節の一つであり、「告白」であり「感情の表明」でもある。

作者は自らの「狭い魂」を隠すことなく、それを価値あるものへと昇華させている。それは記憶への忠誠の「狭さ」であり、唯一無二の愛の「狭さ」でもある。この段落に描かれたイメージは、遠くぼんやりと浮かび上がる外界の風景のように、束の間の共存構造の中に構成され、「ハノイ ― 紅河 ― 路地裏の喫茶店 ― ミルクフラワーの歩道」が強烈な官能性とともに立ち上がる背景を作り出している。

世界から遠ざかるほど、ハノイは近くなります。旅をすればするほど、愛はより身近で神聖な形で「ローカル」なものになります。

この構造は感情的な対比の効果に貢献しています。つまり、世界から遠く離れるほど、ハノイはより近くなり、旅をすればするほど、愛は非常に親密で神聖な方法で「ローカル化」されます。

「ハノイの人々は、美味しい料理のためだけでなく、周囲の景色や、たとえ古すぎて時代遅れだとしても、親しみやすさのために食事をするのです。思い出すために、想い出に浸るために、思い出に浸るために、愛しい人よ…」。これは、グエン・スアン・ハイの文化的才能を如実に表す一節の一つです。

彼のエッセイにおいて、料理は単なる主題ではなく、集合的記憶の一形態として捉えられている。「思い出すために、想い出すために食べる」という表現には、都市文化の哲学が込められている。つまり、食べ物は味覚だけでなく、記憶と信仰の儀式でもあるのだ。

このエッセイ集では、語り口が頻繁に物語調から対話調へと移り、まるで古いカフェや馴染みの通りでのデート中にささやき合う声のように、親密感とプライベート感を生み出している。

より深いレベルでは、時の流れに色褪せていくハノイの姿が見え、一つ一つの料理が過去の「生きた証」となる。グエン・スアン・ハイの作品は、まさにこの点で現代都市文学の核心テーマである「喪失感」に触れている。グエン・スアン・ハイは、かつてのハノイの復興を目指すのではなく、変化を強く意識している。作家は「その境界線の狭間に立つ」。それは、ノスタルジックでありながら現実を受け入れる現代の主体の立場である。その意味で、著者は過ぎ去りゆくものの守り手であると同時に、その証人でもあるのだ。

本書の中で、冬に関するページは特別な印象を残します。グエン・スアン・ハイの作品における「冬」は象徴的なレベルで、記憶の凝縮された瞬間であり、あらゆる音、会話、そして生活の動きが消え去り、人々が内なる声に耳を傾ける瞬間です。

内なる物語性は、彼の文章を詩へと近づけ、瞑想的な傾向を帯びさせる要素となっている。作者は「壮大な物語」の意図を一切否定しているように思われ、ハノイの全体像を描き出すのではなく、控えめに「散らばった断片を拾い集める」にとどまっている。この文体は、真実を全体像ではなく、感情の断片一つ一つに表現するという、近代文学における「断片美学」を想起させる。

「私の中のハノイ」は、記憶と知識、文化と物語を融合させた、現代の都市散文の潮流を代表する作品です。

「私の中のハノイ」は、記憶と知識、文化と物語を融合させた作品であり、現代都市散文の潮流を体現している。グエン・スアン・ハイは、変化する都市における人間的な温かさを守り続けるかのように綴っている。

彼の世界において、料理、冬、小さな店、通り… それらはすべてアイデンティティと愛の象徴です。本書は、冬の炎のように揺るぎない愛を込めて綴られています。繊細で抑制されながらも心に残る語り口で、著者は読者に、どこへ行っても誰もが自分だけのハノイを携えているのだと信じ込ませます。

著者はこう語った。「ハノイを一般化したり定義したりするつもりはありません。…散らばった断片を集めて小さな絵を描き出すのです。」その小ささとぎこちなさの中にこそ、思い出と人間味に満ちた真に偉大なハノイが宿っているのです。

本を読むのは、霧の中で聖ジョセフ教会の鐘の音を聞いたり、誰かの髪にミルクの花の香りを感じたり、突然心が温かくなったりするような感じで、まるでハノイが「戻ってきて、そう遠くないところにまだ街があるよ」と優しくささやいているかのようです。

出典: https://nhandan.vn/buc-tranh-hoai-niem-va-doi-thoai-trong-tap-tan-van-ha-noi-trong-toi-post914270.html

![[写真] ホーチミン市は2025~2030年任期の第1回党大会前夜、国旗や花で華やかに彩られている](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760102923219_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-43-png.webp)

![[写真] プー・ジャーのユニークな馬帽子編み工芸](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760084018320_ndo_br_01-jpg.webp)

コメント (0)