四年。四季が巡り、彼女は一度もこの場所に戻ったことがない。街を離れて過ごした日々は、時間が経てば心が癒されると思っていた。しかし、中秋節になると、通りのパン屋から漂う焼き菓子の香りが胸を締め付ける。今日、最終バスを降りた時、この小さな路地から漂ってくる懐かしい香りに、彼女は忘れられない思い出があることに気づいた。

中からは、ミキサーの一定の音と軽い咳の音が聞こえてきた。ゴックおばさんが午後のケーキの準備をしているのだとわかった。おばさんの痩せた手はまだ生地をこね、ケーキの層を一つずつ伸ばす力があるだろうか?グエンが朝5時に起きて母親の材料の準備を手伝っていた早朝を、彼女は今でも覚えている。緑豆の団子一つ一つ、香ばしい肉一つ一つを、じっと見つめながら丸めていた。

見慣れた木の扉がきしんだ。ゴックおばさんが出てきた。髪は前より白くなり、背中は明らかに曲がっていた。それでもフエを見ると、おばさんの目は輝きを増した。涙がこぼれそうになったが、こらえた。「フエが帰ってきたの、お嬢さん?」おばさんの声は震えていた。「ずっと待っていたのよ。」

店内の空間は以前と変わらず、ケーキの棚は空っぽになり、ケーキの型も減っていた。グエンがケーキのデザインをするために座っていたテーブルの隅には、壁際に小さな椅子が置かれ、その上に分厚いノートが置いてあるだけだった。フエはすぐにそれだと分かった。それは、グエンが修行を始めた頃から、一行一行手書きで書き綴ってきたレシピ本だった。

「私は今でもグエンのレシピでケーキを作っています」ゴックおばさんは、かすかに震える声でノートをフエに手渡した。グエンのはっきりとした筆跡がフエの目の前に浮かんだ。「緑豆入り月餅。もち米粉と氷砂糖を5:2の割合で混ぜる。柔らかくするために、食用油を少し加えるのを忘れないで。フエはしっとりとしたケーキよりも、柔らかいケーキが好きなんです」…一つ一つの言葉が、まるで過去からのささやきのように、彼女の心を痛めた。

「もう年老いて、目も弱り、手も震えているけれど、この季節になるといつもあなたを思い出すの。グエンがあなたのことを話してくれた時のことをね。」午後がだんだん暮れていく。二人は一緒に座り、オーブンの絶え間ない音に耳を傾けていた。台所からはケーキを焼く香りが漂い、小さな窓から差し込む陽光と混ざり合っていた。フエは裏庭を眺めた。そこにはグエンが植えたシナモンの花がまだ鉢植えで、小さな花が満開に咲いていた。ゴックおばさんはささやいた。「毎年中秋節になると、ケーキを作るの。売りたいからじゃないの。グエンが恋しいから作るのよ。」

夜、ゴックおばさんはフエを店の裏にある小部屋へと案内した。グエンは忙しい日にはよくそこで昼寝をしていた。部屋はいつもと変わらず、ベッドと小さなワードローブ、そしてテーブルの上に木箱が置いてあった。部屋に一人残ったフエは箱を開けた。中にはメモとケーキのパッケージのスケッチが入っており、箱の底には未発送の手紙が入っていた。明かりの下、見慣れた文章が彼女の目の前に流れた。

「親愛なるフエへ、今年の中秋節用の月餅の試作を終えたばかりで、今、夜遅くにこの手紙を書いています。ずっと言いたかったのですが、このパン屋をもっと大きくしたいと思っています。月餅を売るだけでなく、他の人たちにも作り方を教えて、家伝のレシピが失われないようにしたいのです。あなたの絵を飾れる小さな空間を作り、一つ一つの月餅を通して一緒に愛を伝え合える場所を夢見ています…」

最後の言葉にグエンは涙を流した。「ダーリン、愛はケーキを焼くようなものだと思う。ケーキが均一に焼けて美味しくなるには、時間と忍耐が必要だ。一生君を愛し続けたい。」窓の外には満月が輝いていた。フエは夜遅くまでそこに座って、隣の家から遠く聞こえるニワトリの鳴き声や、時折小さな路地を通り過ぎるバイクの音に耳を澄ませていた。

***

翌朝早く、階下からミキサーの音が響いた。フエはパンを焼く香りで目を覚ました。馴染みのある香りが、なんとも言えない安らぎを感じさせた。ゴックおばさんはストーブのそばに立って、緑豆ペーストをかき混ぜていた。髪はきちんと結われ、老齢で震えが見られるにもかかわらず、手先は器用だった。

フエは叔母の隣に立ち、慣れ親しんだ様子を一つ一つ見守っていた。緑豆が煮え、パンダンリーフの香りが朝の空気に混じっていた。「おばさん、ここにいてもいい?」ゴックおばさんは振り返ってフエを見た。「本気なの?」「本当に、おばさん。あなたと一緒にケーキを作りたいの。グエンがやり残したことを引き継ぎたいの…」

外では、バナナの木々の間から初秋の柔らかな陽光が差し込んでいた。誰も何も言わず、ただお湯が沸く音と焼き菓子の香りだけが漂っていた。

***

その中秋節、小さなパン屋は再び賑わい始めた。フエは店に残り、毎朝早くゴックおばさんと一緒に起きて材料を準備した。午後になると、フエはグエンがケーキのパッケージデザインを手がけるテーブルに座った。彼女は再びノートを開き、彼が書き残した一行一行を読んだ。試していないレシピや、簡単に書き留めただけのアイディアもあった。「ドリアンケーキ ― ドリアンと緑豆の比率をテスト中」「月に一度、子供向けのパン教室」…

中秋節の前夜、フエは静かなパン屋に一人で座っていた。ケーキの箱が丁寧に包装され、棚に並べられていた。いつもより数は少なかったが、一つ一つが愛情を込めて作られていた。彼女はグエンからの手紙を取り出し、黄色いライトの下のテーブルに置いた。

彼女はペンを手に取り、書き続けた。「グエン、今なら分かります。真実の愛は終わることなく、ただ形を変えるだけ。私はここに残り、あなたがやり残したことを続けていきます。この小さなパン屋は、私たちの愛と、あなたがかつて大切にしていた夢を永遠に守る場所になるでしょう。」

外では、苔むした屋根の上に満月がかかっていた。焼き菓子の香りが夜更けにもまだ漂い、庭のキンモクセイの花の香りと混ざり合っていた。グエンはもうこの世にいないけれど、彼女への、そしてこの小さなパン屋への愛は決して薄れることはないと、フエは確信していた。

短編小説:MAI THI TRUC

出典: https://baocantho.com.vn/tiem-banh-va-nhung-la-thu-a191751.html

![[写真] 民族学博物館で賑わう中秋節](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/da8d5927734d4ca58e3eced14bc435a3)

![[ビデオ] ペトロベトナム50周年記念式典の概要](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/abe133bdb8114793a16d4fe3e5bd0f12)

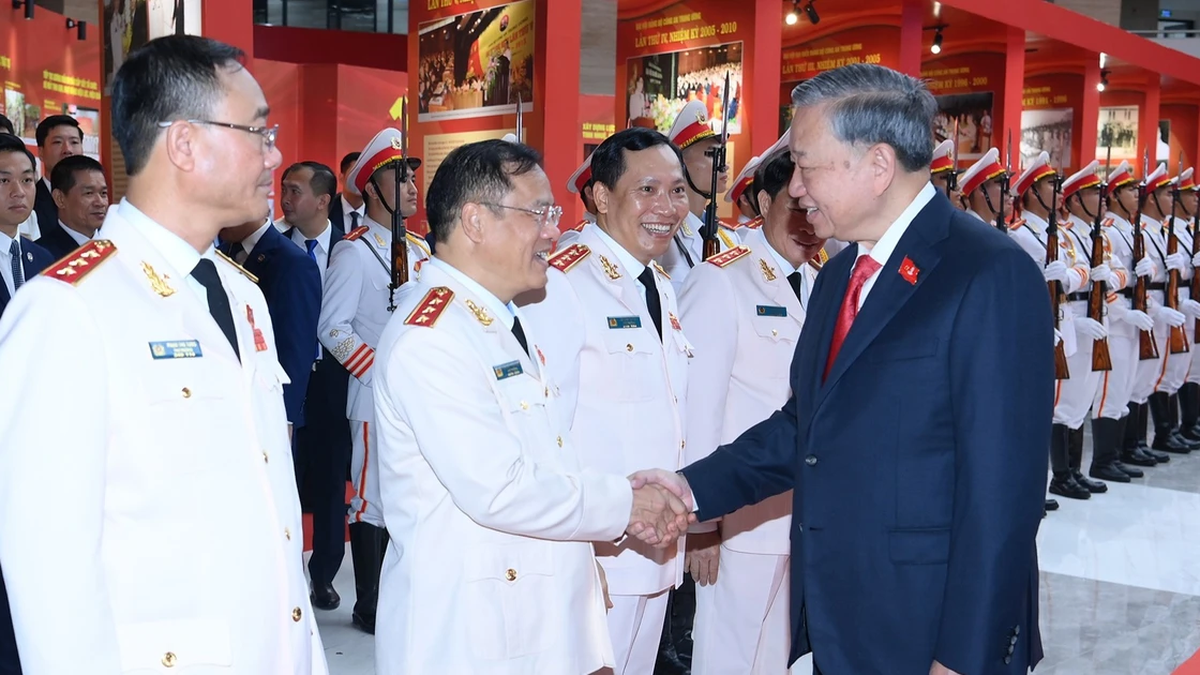

![[動画] ラム事務総長がペトロベトナムに8つの黄金の言葉を授与:「先駆者 - 優秀 - 持続可能 - グローバル」](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/23/c2fdb48863e846cfa9fb8e6ea9cf44e7)

コメント (0)