累進課税制度を7段階から5段階に削減

財務省は、個人所得税法案(改正)に関する政府機関、団体、地方自治体、協会、個人からの意見及び政策協議のまとめ、意見の受理と説明を発表しました。財務省によると、合計382件の意見が寄せられました。その中でも、税率表の調整と税率の引き下げに関する内容は、多くの注目を集め、多くの意見が寄せられました。

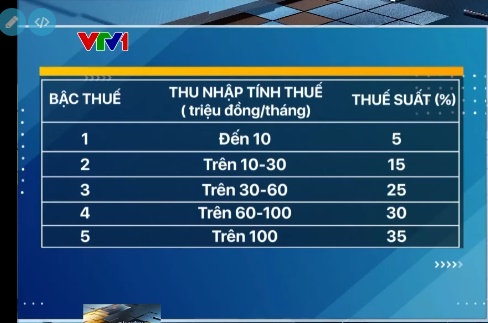

個人所得税法(改正版)の最新草案において、財務省は政府に累進課税制度を提出しました。累進課税制度は7段階から5段階に短縮され、課税対象所得も現行より拡大されました。この案では、家族控除後の課税対象所得が月額1,000万ドンの従業員は5%の税率で課税されます。1,000万ドンから3,000万ドンの所得は15%、3,000万ドンから6,000万ドンの所得は25%、6,000万ドンから1億ドンの所得は30%となり、1億ドンを超える課税対象所得に対する最高税率は35%となります。

財務省の試算によれば、上記の計画に従って税スケジュールを調整すると、予算収入の減少は約8兆7,400億ドンとなる。

個人所得税の上限を25%に引き下げる提案

法案草案に対する意見の要約では、多くの協会、機関、団体が、個人所得税の税率が7段階から5段階に引き下げられたことで、税制が簡素化され、計算が容易になったと評価しました。しかしながら、地域の競争力を高め、優秀な人材を誘致するために、税率の差を広げ、最高税率を35%から25%に引き下げるべきだという意見も依然としてありました。

テクノロジー業界で働くヴー・ティ・トゥイ・ハンさん( ハノイ市ダーフック村)は、個人所得税率が最大35%に引き上げられると、働く意欲が減退すると考えています。なぜなら、働けば働くほど手元に残るお金が減り、生活費はますます高騰しているからです。

「35%という水準はかなり高い。優秀な人材が海外へ移ろうとする可能性があり、そうなれば人材流出につながる。25~30%程度にとどめるべきだと思うが、35%は高すぎる」とハン氏は述べた。

デロイトベトナム代表は次のように語った。「ベトナムは東南アジア地域と比較すると個人所得税が高い国のグループに属しているが、課税所得の基準値は低い。」

デロイトベトナムの税務コンサルティングサービス担当副部長、ヴー・トゥ・ハ氏は次のように述べています。「タイも35%の税率を適用していますが、その基準額は年間37億ドンです。シンガポールの税率はわずか24%とはるかに低いですが、年間200億ドンを超える高所得者に適用されます。また、マレーシアは最高税率の30%を適用していますが、基準額は16億ドンです。こうした比較から、マレーシアは他国よりも早い段階で、より高い税率を計算していることがわかります。これは、人材の確保や誘致にも影響を与える可能性があります。」

そのため、個人所得税法案(改正)に対する意見では、35%の税率を撤廃し、上限を25%に引き下げるべきという意見が多く寄せられました。ゲアン省国会代表団は、納税者の納税意欲を高めるため、最高税率を25%に抑えるよう、各段階における税率の引き下げを検討することを提案しました。ソンラ省国会代表団は、特に30%と35%という高い税率について、各累進税率の影響を評価することを提案しました。

さらに、世界銀行のデータによると、2009年のベトナムの一人当たりGDPは約2,090万VNDでした。2024年にはこの数字は約1億1,400万VNDに達し、5.4倍に増加する見込みです。しかし、2009年には8,000万VND以上の所得に対して最高税率35%が適用されていましたが、現在、財務省はこの基準を1億VNDまで引き上げることを提案しており、これは約25%の増加となります。

2009年には、このようなフォー1杯の平均価格はわずか15,000~20,000ドンでした。現在では価格は2倍、3倍にまで上昇しています。しかし、17年経った今でも、提案されている最高税率が適用される所得水準はわずか25%しか上昇していません。この差は、税制をより実生活に適したものに調整することを必要としています。

センタックス・タックス・アカウンティング・ファイナンス・カンパニー・リミテッドの取締役であるブイ・ティ・レー・フォン氏は、「1億2000万~1億5000万ユーロは35%の税率の対象となりますが、適切な水準に引き上げる必要があると思います。そうすれば、高所得者が自発的に納税するようになるはずです」と述べました。

さらに、草案で提案されている5段階の税率体系では税率が急激に上昇していることについても多くの意見が寄せられました。第1段階の税率は5%ですが、第2段階は15%と3倍に引き上げられています。これは、賃金や給与を唯一の収入源とする労働者の生活に悪影響を及ぼすでしょう。

家族控除を1600万~2000万ドンに引き上げる提案

個人所得税法案(改正版)において大きな注目を集め、その内容に貢献したもう一つの要素は、家族控除額である。財務省は最近、家族控除額に関してオプション2を選択することを提案した。これにより、納税者の控除額は月額1,550万ドン、扶養家族1人当たりの控除額は月額620万ドンに引き上げられる。財務省によると、この提案の根拠は、2024年の一人当たり平均GDPが2020年と比較して約40%増加したことである。

個人所得税法案(改正)に対する意見では、家族控除額を月額1,550万ドンより高く引き上げることを提案する意見が多くありました。

財務省は、選択肢2に賛同する意見が多く寄せられたと述べた。選択肢2は、納税者控除額を月額1,100万ドンから1,550万ドンに、扶養家族控除額を月額440万ドンから620万ドンに引き上げるというもので、約40.9%の増額となる。この増額率は、2020年から2024年までの一人当たり平均所得と一人当たり平均GDPの成長率に基づいて算出されている。

この計画により、予算は年間21兆VND削減される見込みです。月額1550万VNDの給与所得者は、社会保険料、健康保険、失業保険料を差し引いた後、個人所得税を支払う必要がなくなります。しかしながら、依然として増額調整が必要だという意見が多くあります。

家族控除額を月額1,550万ドンの計画より引き上げるべきだという意見が多く寄せられている。写真はイメージ。

600万ドンの家賃、光熱費、水道代、そして食費を除いても子供の教育費を払うと、フイエンさんと夫は毎月1000万ドン以上を費やさなければなりません。そのため、財務省が提案した上記の控除額は今年度に限った妥当な額であり、来年にはすぐに時代遅れになる可能性があると彼女は考えています。

「普段の野菜は1束1万~1万5千ドンですが、暴風雨の時期は2万5千~3万ドンになり、1~2日どころか1~2週間もちます。肉や魚などの食品も15~20%値上がりします。700万ドンに加えて、直接雇用者と扶養家族の家族控除を1,700万~1,800万ドンに引き上げたいです。また、老後まで賃貸住宅に住み続けるのではなく、早く持ち家を持つために、貯蓄を増やしたいです」と、ハノイ市カウザイ区のチュー・ティ・フエンさんは語った。

ハノイ市カウザイ区のタ・コン・ミン氏は「家族にとってより便利になるように、扶養家族控除を700万以上に引き上げることも希望する」と述べた。

新しい草案は2024年までの一人当たりGDP所得のみに基づいているという意見が多くあります。2025年末までの一人当たりGDP所得は2020年と比較して約50%増加すると予想されています。そのため、ホーチミン市国会代表団は、納税者の家族控除を1,650万VND、扶養家族の控除を660万VND増額することを提案しました。

ディエンビエン省の国会代表団は、生活費の圧迫に直面している人々を支援すると同時に持続可能な収入源を育成するために、納税者に対する家族控除を月額2,000万ドン、扶養家族1人あたり月額1,000万ドンに引き上げることを提案した。

専門家によると、現行法では、消費者物価指数(CPI)が20%変動した場合にのみ、国会が世帯控除額の引き上げを検討すると規定されているため、調整には数年かかるとみられる。一方、CPIは752種類の商品・サービスを対象とした総合指数だが、20品目未満の生活必需品群は変動が激しい。そのため、野菜、肉、魚などの価格はインフレ率をはるかに上回るペースで上昇する可能性がある。そのため、世帯控除額を毎年柔軟に調整できる権限を政府に与えることも検討できるとの意見もある。

経済金融専門家のトラン・アン・クアン氏は次のようにコメントした。「家族控除額が、例えば1年ごと、あるいは2年ごとなど、より頻繁に更新されれば、生活費がたくさんある労働者にとって不利な状況は軽減されるだろう。」

今日のフォー1杯は、来年には値上がりしているかもしれません。そのため、法律の起草にあたっては、新たに制定された法律が時代遅れになってしまう事態を避けるため、経済成長率に合わせて世帯控除額を調整する仕組みを検討する必要があります。

財務省は、個人所得税法案(改正)に関するご意見を承知しており、本年10月に国会に提出する法案を検討・完成させる予定であると述べた。また、現行の家族控除に加え、教育費や医療費など、実情に即した具体的な控除についても検討・追加することを提案した。

出典: https://vtv.vn/de-xuat-ha-tran-thue-thu-nhap-ca-nhan-xuong-25-100250925065813192.htm

コメント (0)