食べ物や飲み物に薬物を混ぜることに関する警告

薬物の使用は、若い世代、家族、そして社会に予期せぬ危害をもたらします。同時に、「まだ満ち足りず、まだ不安もない」年齢の多くの学生は、身の回りに存在する薬物の危険性を認識することがまだ未熟であり、誤った道に陥ってしまうのです。

2022-2023年度、警察当局は学生による薬物使用の事例が多数発生していることを警告しました。特に、ナム・トゥ・リエム地区警察とタイホー地区警察は、食品として薬物を違法に売買していた者を発見・逮捕しました。同様に、タック・タット地区警察は、青少年に薬物を含んだ電子タバコを配布・販売していた複数の者を逮捕しました。一方、ハ・ドン地区警察は、中毒性物質や薬物を含む電子タバコを学生に使用した事件を複数受理し、解決・起訴しました。

ハノイ市警察によると、現在、市場には様々な種類の合成麻薬が流通しており、その形状や形状は斬新で、中毒性物質や向精神性物質も混入している。驚くべきことに、麻薬は食品や飲料に混ぜられ、包装されている。これは、取引、売買、輸送を容易にするためであり、「顧客」が自宅に持ち帰って隠匿し、親族による摘発を困難にしている。

手口としては、被疑者は薬物(エクスタシー)を粉砕し、コーヒーの粉末やソフトドリンク、炭酸飲料に混ぜて袋や瓶に詰め、顧客に販売することが多い。また、被疑者はマリファナをバター、小麦粉、砂糖などの材料と混ぜてケーキ状に加工し、SNSで販売広告を出すこともある。

2023-2024年度の開幕を目前に控え、警察は捜査を通じて、飲料や機能性食品に「偽装」された複数の新種の薬物を発見しました。これらの薬物の使用者は主に学生です。「ハッピーウォーター」「ハッピーウォーター」「マンゴーウォーター」といった黄色の液体入りの薬物、WYというブランド名で販売されている錠剤型の合成薬物、「ロック」型の合成薬物などです。

上記に挙げた薬物はすべて合成薬物です。しかし、多くの若者は、新薬の使用は中毒にはならないと最初は信じがちです。これは大きな誤りです。実際には、新世代の薬物は中毒を非常に急速に引き起こす可能性があり、同時に中枢神経系を破壊し、使用者の行動を制御不能にし、しばしば妄想症を引き起こします。これらの薬物の使用により、加害者が幻覚や妄想状態に陥った悲痛な事件が数多く発生しています。

保護用の「フェンス」を作成する

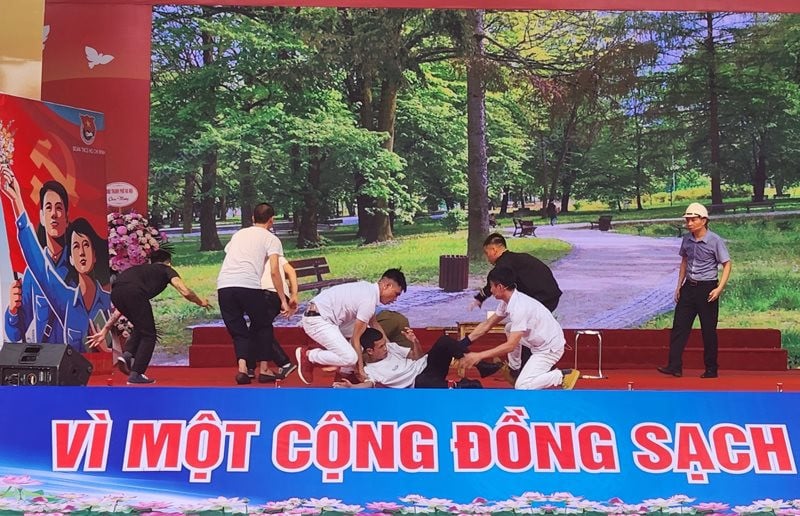

薬物の危険から生徒を守るための「柵」には、当局、家族、学校、そして生徒一人ひとりの参加が必要です。特に、若者が薬物の有害な影響を明確に理解し、リスクや誘惑を予防・回避するための積極的なスキルを身に付けることが非常に重要です。これを踏まえ、ハノイ市教育訓練局は2023年の夏休み前に、学校に対し、食品、飲料、電子タバコに「偽装」された合成薬物の有害な影響について生徒の意識を高めるためのコミュニケーション活動に重点を置くよう要請しました。学校はまた、警察や地元の青年連合と連携し、生徒に「薬物にノー」の誓約(検査なし、薬物の所持なし、薬物の使用なし)に署名するよう呼びかけるとともに、夏休み期間中、多くの有益で興味深い活動を通して、生徒に「薬物にノーと言う」スキルを教育しています。

それに加え、ハノイ市労働傷病兵社会局管轄の薬物リハビリ施設は、地方自治体や教育機関と連携し、タバコ、電子タバコ、薬物の有害影響、予防、管理に関する直接的な広報活動を展開した。広報活動に参加したタンダン村(ソクソン郡)在住のレ・ヴァン・タンさん(2007年生まれ)は、「予防のためには、悪い友達と集まったり、付き合ったりしないことが大切です。出所が不明な飲食物や、疑わしい兆候がある場合は飲まないでください」と語った。

家族側では、子どもや孫を薬物の危険から守るために、親は薬物関連の問題について積極的に学ぶ必要があります。同時に、子どもたちが大人へと成長していく過程において、寄り添い、見守る時間を持つ必要があります。ヴァンディエン町(タンチ県)在住のトラン・ミン・アンさんは次のように述べています。「子どもたちが中学生になった頃から、私は彼らを友達のように思ってきました。子どもたちと多くの時間を過ごし、彼らが直面する複雑な問題を素早く察知し、対処できるようサポートしています。時には、友達との些細な衝突で、大人の目には『子どもらしいこと』、『心配するほどのことではない』と映ることもありますが、学齢期になると、子どもたちは解決方法を知らず、大きな問題に発展することもあります。それがストレスや孤独、退屈につながり、最終的には誤った道へと堕ちていくのです…」

警察機関は、啓発活動に加え、関係機関と連携し、薬物犯罪の摘発と断固たる取締りのための専門的施策を統括・実施しています。薬物組織やギャングの壊滅、複雑化する薬物関連問題の解決に注力しています。また、学校周辺や地域における巡回・取締り活動も各関係機関が緊密に連携し、学生が安心して学習できる安全で健全な環境づくりを目指しています。

[広告2]

ソース

![[写真] ファム・ミン・チン首相が地方との政府オンライン会議を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/5/264793cfb4404c63a701d235ff43e1bd)

![[ビデオ] ペトロベトナム50周年記念式典の概要](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/4/abe133bdb8114793a16d4fe3e5bd0f12)

![[動画] ラム事務総長がペトロベトナムに8つの黄金の言葉を授与:「先駆者 - 優秀 - 持続可能 - グローバル」](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/23/c2fdb48863e846cfa9fb8e6ea9cf44e7)

コメント (0)