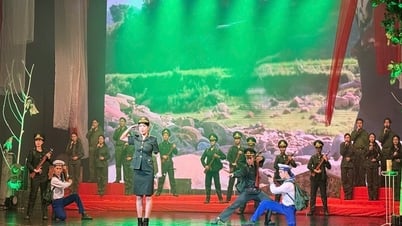

このプログラムは人民芸術家トラン・ビン氏によって書かれ、同氏が監督し、人民芸術家クオック・フン氏、功労芸術家タン・ニャン氏、スアン・ハオ氏、歌手ホアン・ヴィエット・ダン氏、タン・タオ氏、チュン・シー氏、フエ・トゥオン氏、トイ・ジャン・グループ、フオン・ナム・グループなどのアーティストが参加しました。

ベトナム現代芸術劇場(文化スポーツ観光省)は、5月4日午後8時よりハノイオペラハウスで「ディエンビエンの思い出」をテーマにした特別芸術プログラムを上演する。

人民芸術家トラン・ビン氏は、このプログラムについて次のように述べました。「1954年5月のディエンビエンフーの勝利は、ベトナム軍の知性の頂点であり、フランスとの抗戦における偉大な勝利でした。すべてのベトナム人にとって、国家の偉大な勝利を語る時、歴史的なディエンビエンフーの勝利は、『五大陸に響き渡り、大地を揺るがした』奇跡への誇りと栄誉とともに忘れることはできません。それは、新時代におけるベトナム国民の尊厳、知性、勇気、そして精神の壮大な記念碑です。このプログラムは、『兵士たちは村に帰る』『ムオンラの赤ちゃん』『西北の恋歌』といった、英雄的でありながら非常にロマンチックな歌を通して、観客を70年前の国家の物語へと連れ戻します。退役軍人や両親と共に国家の歴史的時代を再び体験し、今日の若い世代に国家の誇りを再び燃え上がらせたいと願っています。」

人民芸術家クオック・フン氏と功労芸術家タン・ニャン氏がプログラムに参加

本日のプログラムは、 ディエンビエンの歌のメドレーで幕を開けました。「西北の恋歌」(詩:カム・ザン、作曲:ブイ・ドゥック・ハン)、「花咲く季節の笛の音」(詩:グエン・ヌー、作曲:レー・ミン)、そして特にミュージシャンのトゥン・ラムが作曲した新曲「ディエンビエンの思い出」です。

次は、長年にわたり丹念に上演されてきたメドレーによって創り出された音楽空間で、フランスに対する抵抗の年月の間に私たちの軍隊と国民が生き、戦った英雄的な状況が表現されています。

人民芸術家クオック・フンは「ディエンビエンフー勝利70周年は非常に大きな出来事であり、誰もがこの重要な出来事を祝うプログラムで歌いたいと思っています」と語った。

長年にわたり現代芸術劇場に同行し、国内の多くの主要イベントに参加してきた人民芸術家クオック・フンは、「故ド・ヌアン氏の作品『オン・ヒム・ラム・ヒル』と、グエン・ヴァン・トゥオン氏の『ビン・チー・ティエン・コイ・ルア』を『ディエンビエン・メモリーズ…』のプログラムで歌えることを光栄に思い、誇りに思います。『オン・ヒム・ラム・ヒル』は、私の声にぴったりの曲です。真のバリトンボイスで、とても力強い声です。この作品は、ベトナムテレビとディエンビエン省がMV制作に投資してくれたもので、プログラムでもこの曲を再び披露します。また、故グエン・ヴァン・トゥオン氏の2曲目『ビン・チー・ティエン・コイ・ルア』は、ベトナム音楽の古典的名曲であり、私たちを国中へと誘います。構成、リズム、そして感情の変化において優れた作品で、緊密で多様な感情を呼び起こします。『オン・ヒム・ラム・ヒル』は、オリジナルのアレンジを踏襲しつつ、 MVの後に「Binh Tri Thien Khoi Lua」は新たなアレンジとなり、作品はよりモダンで壮大なものになる予定だ。

2人のアーティスト、ヴィエット・ダン氏とスアン・ハオ氏もディエンビエンフー勝利70周年を祝う歌を披露する予定。

「ディエンビエンの記憶」というプログラムに出演するベト・ダンは、軍隊と全国の人々がディエンビエン勝利70周年を心待ちにしている日々に、幸運で幸せで誇りを感じています。「私は兵士であり、芸術家です。ディエンビエンについて、輝かしい勝利について、そしてその時代の英雄たちについて歌を歌えることは、私にとってさらに大きな誇りです。ですから、この特別な機会に、私の精神とエネルギーと興奮はさらに高まっています。」

「ベト・ダンがプログラムで披露した歌は、人々の心に響く英雄的で感動的なメロディーを持っています。それはディエンビエンで暮らし、戦った人々だけでなく、すべてのベトナム人の心に刻まれています。メロディーが流れると、誰もが歴史的な瞬間を追体験するようです」と男性歌手は語った。

しかし、長年にわたり人々の心に深く刻まれ、偉大なアーティストの名を冠した作品を演奏することは、アーティストのヴィエット・ダンにとって多くの困難を伴う。彼はこう語る。「永遠に生き続ける壮大な楽曲であり、若者の音楽嗜好は大きく変化しているため、若い演奏家が印象に残るのは非常に困難です。しかし、私は新たな息吹を吹き込み、作品をアレンジし、適切な創造性を発揮し、楽曲の伝統的なクオリティを維持しながらも、英雄的情感と感動を失わないように、そして先人たちに感動を与え、そして現代世代にも作品をより身近に、より深く感じてもらうために、方法を模索しています。」

[広告2]

ソース

![[写真] プー・ジャーのユニークな馬帽子編み工芸](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760084018320_ndo_br_01-jpg.webp)

![[写真] ホーチミン市は2025~2030年任期の第1回党大会前夜、国旗や花で華やかに彩られている](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760102923219_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-43-png.webp)

コメント (0)