物理学: C計算とシールに注意してください

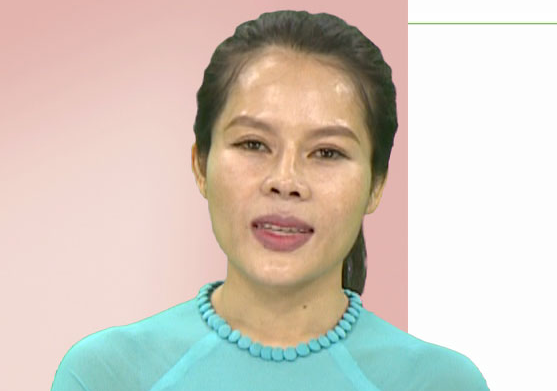

エルンスト・テールマン高校(ホーチミン市)物理グループの Huynh Kieu Viet Lam 先生

ホーチミン市エルンスト・テールマン高校物理グループのフイン・キエウ・ヴィエット・ラム先生によると、復習にあたっては、教育訓練省が発表したサンプル問題の構成に従うべきだという。最初の24問は主に理論理解と簡単な応用演習で、処理ステップは1つしかないため、基礎理論を「確実に」体系化する必要がある。簡単な問題と難しい問題は1問あたり0.25点の配点であることを覚えておく必要がある。簡単な問題で「つまらない」ミスをすると非常に後悔する。また、練習問題を解く際は、この簡単な部分に15分以内に収まるようにする。

問25以降は難易度が上がり、各問題は2~3ステップで解く必要があります。そのため、この最終段階では計算と印鑑に細心の注意を払う必要があります。少しでも間違えると、いわゆる「魅力の罠」に陥り、「自分が正しいと思い込んでいる」状態に陥ってしまうからです。

ベト・ラム先生は、良い試験は綿密な準備のおかげだと強調しました。心を落ち着かせ、試験の10日前に起き、適切な時間に机に向かい、脳に習慣を身につけましょう。そうすれば、試験会場に入ったときに「ウォーミングアップ」にかかる時間が短くなります。

化学試験復習の4つの黄金律

グエンヒエン高等学校(ホーチミン市第11区)のファム・レー・タン先生

グエンヒエン高校(ホーチミン市第11区)のファム・レー・タン教諭は、高校卒業試験の構成から、65%が理論であることがわかると述べました。したがって、生徒は理論を徹底的に学習する必要があります。化学理論は、自然を理解し、化学の問題を迅速かつ正確に解くための基礎です。

第二に、平均法、質量保存則、元素、電荷といった基本的な問題解決手法を習得する必要があります。これら4つの手法を柔軟に活用するだけで、試験問題のほとんどを解くことができます。

第三に、タン先生によると、受験者は全国の高校の模擬試験を何度も「練習」し、難しい問題を選別してノートに書き写し、試験前に解答を復習して記憶に留めておく必要があるとのことです。再度模擬試験を受ける際には、要点を押さえ、問題の解き方を整理するようにしてください。実際の試験では問題が頻繁に変更されるため、暗記は避けてください。

4つ目に、多肢選択式テストを素早く解くスキルを身につける必要があります。テストを受ける際は、テスト中の「キーワード」をハイライトして正確に解答し、不要な内容を長々と読んで思考の流れを阻害しないようにする必要があります。

理論と実践の生物学演習の復習

ホーチミン市、レ・ホン・フォン高等学校(ホーチミン市)のヴォ・タン・ビン先生

ホーチミン市レホンフォン高等英才学校のヴォー・タン・ビン先生によると、生物学は学ぶべき理論と知識が豊富な科目なので、復習は理論の復習と演習の両方に重点を置く必要があるとのこと。

試験の最初の20問は主に理論に関する問題です。ビン先生は生徒たちに、12年生の教科書で遺伝学、進化学、生態学の基礎知識を、そして11年生の生物学で代謝とエネルギーについて習得するよう指示しました。

次の10問は主に理論的な内容ですが、理解と応用が必要です。さらに、これらの10問には計算練習も含まれており、授業で学んだ生物学の公式をマスターする必要があります。

試験の最後の10問を解くための知識とスキルを生徒が最大限に身に付けられるよう、タン・ビン先生は次のように説明しました。「これらの10問の中には、進化論、生態学、応用遺伝学の分野に深く関わる問題が通常1問あります。残りの問題は、遺伝物質、変異、遺伝の法則、集団遺伝学といった遺伝学の分野を応用した演習問題です。」

トピックごとに履歴を確認する必要がある

ホーチミン市第3区、レ・クイ・ドン高校歴史班長、グエン・ヴィエット・ダン・ドゥ先生

図には40問の設問が出てきますが、ホーチミン市第3区のレ・クイ・ドン高校歴史班長、グエン・ヴィエット・ダン・ドゥ先生によると、生徒たちは4問それぞれのテーマを復習し、4問を細分化し、どのような歴史的知識が問われているかをリストアップします。そこから生徒たちは、時代ごとの歴史の流れを概観し、内容と歴史的意義を理解するためのマインドマップを描きます。

「教科書を丸暗記して、機械的にすべての知識を暗記しようとしないでください。まとめ表やマインドマップを使って勉強しましょう。友達と共有し、一緒に議論し、一緒に質問したり答えたり、一緒にマインドマップを描いたりしましょう。そうすれば、一人で勉強するよりも効果的だと分かるでしょう」と杜氏は指摘した。

重要なキーワードの強調

トラン・ゴック・アン先生(ホーチミン市、トラン・ダイ・ギア高等学校地理教師)

ホーチミン市チャン・ダイ・ギア高等学校地理教師のトラン・ゴック・アン先生は、生徒たちに12年生の教科書に記載されている概念、特徴、地理的な影響、そして関連性といった基礎知識の習得と、関連性、応用、比較、統合といった高度な知識の習得を指導しています。さらに、地図帳をページごとに読む、図表(データ表)にコメントする、地理計算を行う、適切な図表を選ぶといった一連のスキルを定期的に練習させています。そこから、各グループに迅速かつ正確な問題解決方法を統合していきます。

各トピックと内容の基礎知識から、表や図を用いて段階的に提示された復習プランが必要です。具体的には、重要なキーワードを強調し、その後、基礎から応用、分析、比較、関連する問題の説明方法を理解した上で、より高度な問題へと進めていきます。

ゴック・アン先生によると、地理学では、地理的対象は密接に関連し、相互に影響を与えているため、復習する際には、対象間のつながりや相互作用に注目し、問題の焦点を定める必要があります。 経済圏の内容については、復習する際には、類似した内容の授業で学んだ知識を再構成し、自然要因、人口、強みといった類似点と相違点を容易に比較できるようにする必要があります。

公民教育科目: 11年生と12年生の基礎知識を習得する

ヴォ・ハウさん、マリー・キュリー高校(ホーチミン市第3区)

公民教育に関しては、マリー・キュリー高校(ホーチミン市第3区)のヴォ・ハウ先生は、難しい質問はほとんどなく、11年生と12年生の教科書に記載されている基礎知識を習得するだけで、テストで良い成績を取るのに十分だと語った。

そこから、各コンテンツにおける具体的な用語、つまり「キーワード」を明確に理解し、区別することで、最も正しい答えを選ぶための基盤となります。例えば、法の執行形態(公民教育教科書12課、第2課)について言及する場合、生徒は「法の行使」(市民が権利を行使する、つまりできること)、「法の執行」(市民が義務を履行する、つまりしなければならないこと)、「法の遵守」(市民が法律で禁止されていることをしない)を区別する必要があります。これにより、生徒は他の回答に惑わされることなく、正しい答えを容易に認識できるようになります。

マインドマップを使って知識を体系化しましょう。これはシンプルでありながら科学的な学習法と考えられています。同時に、学んだ知識を定着させるために、定期的に多肢選択問題を練習しましょう。レッスンごと、あるいはトピックごとに練習することも可能です。

ハウ氏によると、この期間中、学生は実践的な状況問題の解決に応用するために、マスメディアからの情報を積極的に探し、更新する必要があるとのこと。

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)