社会保険法の強制社会保険に関する条項を詳述した通達第12/2025/TT-BNV号

通達 12/2025/TT-BNV には、強制社会保険に関する社会保険法のいくつかの条項が詳述されており、これには、毎月の年金または遺族手当の受給条件、傷病手当の支給、病気後の療養および健康回復の条件、出産手当、出産後の療養および健康回復の条件、退職手当、遺族手当などが含まれます...

病気休暇

病気休暇を取得する場合について

この通達によれば、病気休暇手当の決済が検討されるケースには以下のものが含まれます。

1.社会保険法第42条第1項に規定する場合。

2. 女性従業員が、社会保険法第53条第1項の規定に従って出産する場合、産休期間の終了前に職場復帰する、社会保険法第53条第6項の規定に従って父親または直接の養育者が休暇を取得しない、代理母である女性従業員、代理母である女性従業員の夫または直接の養育者が社会保険法第55条の規定に従って休暇を取得しない、社会保険法第37項の規定に従って退職年金基金および死亡給付金基金への納付を一時停止され、かつ社会保険法第42条第1項の規定のいずれかに該当する。

病気休暇時間について

社会保険法第43条第1項に規定する2025年の病気休暇の最大取得期間には、従業員が2025年7月1日より前に長期治療を要する疾病リストに該当する疾病により病気休暇を取得し始めた場合の病気休暇取得のための休業期間は含まれません。

社会保険法第43条第1項に規定される年間の病気休暇給付の最大期間は、従業員が社会保険に加入し始めた時期に依存しません。

困難、有毒、危険、または特に困難、有毒、危険な職業や職務に従事している、または特に困難な社会経済状況の地域で働く従業員の年間の病気休暇の最大期間は、従業員が病気休暇を取得した時点の職業、職務、または職場に基づきます。

従業員が社会保険法第42条第1項の規定に基づいて休暇を取得し、その休暇時間が労働法で定める休暇時間、その他の専門法の規定による給与全額支給の休暇時間、または社会保険法の規定による産前産後休暇もしくは健康回復休暇時間と一致している場合、その重複時間は病気休暇として計算されない。労働法で定める休暇時間、その他の専門法の規定による給与全額支給の休暇時間、または社会保険法の規定による産前産後休暇もしくは健康回復休暇時間と一致しない休暇時間は、規定に従って病気休暇として計算される。

従業員が前年度の末から翌年の初めまで病気休暇を取得した場合、いずれかの年の病気休暇はその年の病気休暇に算入されます。

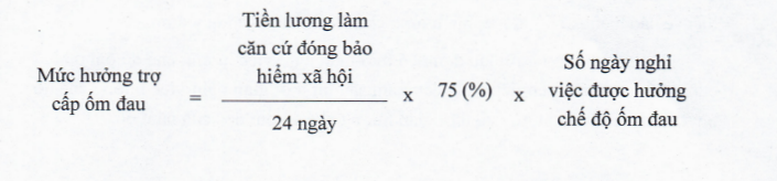

病気休暇給付金の計算方法について

1. 社会保険法第43条第1項及び第44条に規定される従業員の傷病手当金の額は、次のように計算されます。

そこには:

a) 社会保険法第45条第1項の規定に従い、給与は社会保険料の支払いの基礎となります。

社会保険法第45条第1項b号に規定する再加入月とは、従業員が労働契約、就労契約を終了し、または法律の規定に従って退職した後に社会保険に再加入する月をいう。

b) 病気休暇の対象となる休業日数は、祝日、旧正月、週休日を除いた就業日数に基づいて計算され、労働法で規定された休暇時間と重複する時間、その他の専門法で規定された完全有給休暇、または社会保険法の規定に従った産休や健康回復のための休暇は含まれません。

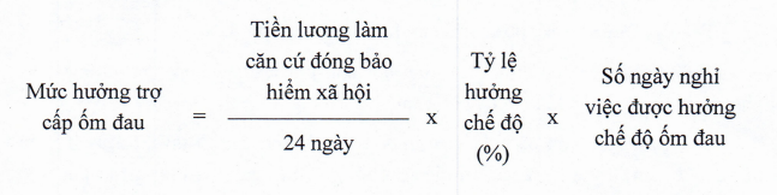

2. 社会保険法第43条第2項に規定される従業員の病気休暇給付金の額は、次のように計算されます。

そこには:

a) 社会保険法第45条第1項に規定される社会保険料の支払いの基礎となる給与。

b) 給付率(%)は、従業員が強制社会保険の納付期間が30年以上の場合は65%、強制社会保険の納付期間が15年以上30年未満の場合は55%、強制社会保険の納付期間が15年未満の場合は50%で計算されます。

c) 病気休暇の対象となる休業日数は、祝日、旧正月、週休日を除いた就業日数に基づいて計算され、労働法で規定された休暇時間と重複する時間、その他の専門法で規定された完全有給休暇、または社会保険法の規定に従った産休や健康回復のための休暇は含まれません。

3 政府が基本給、基準給又は地域最低賃金を調整する場合、病気休暇給付を受ける労働者の病気休暇給付水準は調整されない。

4. 従業員の病気休暇期間の算定の基準となる労働時間は、労働契約及び就業規則、または法令に基づき、従業員が使用者のために働かなければならない1日の通常の労働時間です。特に、政令158/2025/ND-CP第3条第2項及び社会保険法第2条第1項n号に規定される対象者については、病気休暇期間の算定の基準となる労働時間は、従業員が強制社会保険加入登録時に社会保険機関に登録した1日の通常の労働時間であり、8時間を超えないものとします。

退職制度

年金の条件について

1. 年金受給資格の審査基準となる、社会保険法第64条第1項b号及びc号、第2項b号、第1項c号、第65条第2項b号に規定する、2021年1月1日以前に地域手当係数0.7以上の地域で就労していた期間、又は地下炭鉱での就労(以下、「社会経済条件が特に厳しい地域での職業、職務、就労」という)を含む、過酷、有毒、危険な業務又は特に過酷、有毒、危険な社会経済条件が特に厳しい地域で就労していた期間は、以下のように判定される。

a) 特に困難な社会経済条件を有する専門職、職務または地域で就労している従業員が、業務上の事故または職業病により治療およびリハビリテーションのために仕事を休まなければならない場合(雇用主が給与全額を支払い、強制社会保険を負担している場合)、この時間は、特に困難な社会経済条件を有する専門職、職務または地域で就労している時間として計算されます。

b) 特に困難な社会経済条件を有する地域において職業、職務または就労している従業員が出産休暇を取得し、その出産休暇の期間が強制社会保険の納付期間として計算される場合、この期間は、特に困難な社会経済条件を有する地域において職業、職務または就労している期間として計算されます。

c) 特に困難な社会経済条件を有する地域で職務または作業を行っている従業員が、特に困難な社会経済条件を有する地域で職務または作業を行わずに、就労、勉学、または労働協力のために派遣されている場合、この時間は、特に困難な社会経済条件を有する地域で職務または作業を行っている時間として計算されません。

d) 特に困難な社会経済状況にある職業、仕事、または地域で働いている従業員が、年金受給資格を得るために残りの月数である最長 6 か月間、一時金の支払いを継続する場合、この期間は、特に困難な社会経済状況にある職業、仕事、または地域で働いている期間として計算されません。

2. 年金受給年齢に達しているが、年金受給資格を得るために最低6か月間の強制社会保険料を納付している従業員は、社会保険法第33条第7項の規定に従って、退職前に従業員と雇用主が納付した合計金額と同額の月額で、残りの月数にわたって一時金および死亡給付金基金に引き続き納付することができます。詳細は以下のとおりです。

a) 社会保険法第64条第1項a号、d号、第2項a号、c号に規定する退職年齢の要件を満たす者は、社会保険の強制納付期間が14年6か月以上15年未満でなければならない。

b) 社会保険法第65条に規定する退職年齢の要件を満たす対象者は、社会保険の強制納付期間が19年6か月以上20年未満でなければならない。

c) 未支給月分の一時金を支払う最も早い時期は、規定に従って年金受給資格月の前月となります。

退職時の一時金の計算

従業員が規定に従って年金の受給条件を満たし、社会保険料を納付し続けている場合、男性は35年以上、女性は30年以上の社会保険料納付期間に対する退職時の一時金は次のように計算されます。

1. 規定の定年退職年齢に達する前に、男性は35年、女性は30年を超える社会保険料納付期間1年ごとに、社会保険料納付の基礎となる平均給与の0.5倍として計算します。

2. 規定の定年退職年齢後、男性は35年以上、女性は30年以上の社会保険料納付期間ごとに、社会保険料納付の基礎となる平均給与の2倍として計算します。

退職時期について

1. 従業員が退職し、社会保険納付期間の要件を満たした場合、退職年金の受給期間は、規定に基づき退職月の翌月から起算されます。従業員が退職後も引き続き就業し、社会保険の納付期間の要件を満たした場合、退職年金の受給期間は、労働契約の終了または退職月の翌月から起算されます。

a) 労働能力の低下により年金受給資格を有する従業員が、年齢および社会保険の納付期間の要件を満たしている場合、年金の支給日は労働能力の低下と判断された月の翌月から起算されます。従業員が所定の退職年齢に達する前に労働能力の低下と判断された場合、年金の支給日は規定に従い、退職年齢に達した月の翌月から起算されます。

b) 生年月日が特定できない場合(生年のみ、または生年月日のみが記載されている場合)、年金受給開始時期は、所定の退職年齢に達した月の翌月から起算されます。従業員の年齢の確定は、政令第158/2025/ND-CP号第12条第2項の規定に従って行われます。

c) 社会保険法第64条の規定に従って年金を受給し、社会保険料を納付した期間が15年以上20年未満の従業員の場合、年金を受給できる最も早い時期は、社会保険法の発効日となります。

2. 社会保険法第33条第7項に規定する場合の年金受給期間は、全額納付した月の翌月から残月分を算定する。

3. 1995年1月1日以前の公務員としての勤務期間を証明する原本が不足している場合、年金の受給時期は社会保険庁の決算書類に記載されている年金の受給時期となります。

雪の手紙

出典: https://baochinhphu.vn/quy-dinh-moi-nhat-ve-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-102250704194218536.htm

コメント (0)