Der drei Meter große und 300 Kilogramm schwere Riesenaffe lebte einst in Südostasien und starb vor 250 Millionen Jahren aus, weil er seine Essgewohnheiten nur schwer an die Umweltveränderungen anpassen konnte.

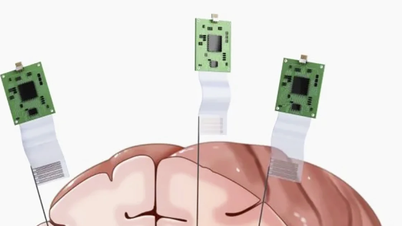

Rekonstruktion der Gestalt des Affen Gigantopithecus blacki . Foto: Nature

Gigantopithecus blacki , ein entfernter Vorfahre des Menschen, durchstreifte die Region, die Südchina umfasst, vor 330.000 bis 2 Millionen Jahren. Doch der Riesenaffe verschwand lange bevor der Mensch in den Kalksteinebenen der heutigen Provinz Guangxi auftauchte, wie aus einer am 11. Januar in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlichten Studie internationaler Wissenschaftler hervorgeht.

Das Team, dem Experten aus Deutschland, Südafrika, Spanien und den USA angehörten und das von Zhang Yingqi, Professor am Institut für Wirbeltierpaläontologie und Paläoanthropologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, geleitet wurde, untersuchte in 22 Höhlen in Guangxi gesammelte Funde. Sie fanden heraus, dass G. blacki gegen Ende des Pleistozäns ausstarb, viel früher als bisher angenommen. Der Grund für das Aussterben der Riesenaffen lag außerdem darin, dass sie im Vergleich zu flexibleren Arten wie Orang-Utans ihre Ernährung und ihr Verhalten nicht anpassen konnten, erklärte Kira Westaway, außerordentliche Professorin und Geographin an der Macquarie University und Co-Leiterin der Studie.

G. blacki gedieh in dichten Wäldern mit dichtem Blätterdach, ganzjährigem Zugang zu Wasser und einer Ernährung, die je nach Jahreszeit kaum variierte. Vor etwa 600.000–700.000 Jahren verstärkten sich die jahreszeitlichen Schwankungen, und im heutigen Südchina verbreiteten sich offene Wälder, was die Nahrungsvielfalt verringerte. Da G. blacki nicht mehr die Nahrung fand, die sie bevorzugten, hatte er weniger Ausweichquellen. Die Tiere wurden weniger mobil und ihr Nahrungsgebiet wurde enger. Sie zeigten Anzeichen von chronischem Stress, und ihre Zahl nahm ab. Vor etwa 215.000–295.000 Jahren starben sie schließlich aus.

„Als G. blacki florierte, bot der dichte Wald ihnen das ganze Jahr über überall, wo sie umherstreiften, Früchte. Das waren hervorragende Lebensbedingungen, da sie sich keine Sorgen um Nahrung machen mussten“, erklärt Zhang. „Doch als sich die Umwelt veränderte, war ihre bevorzugte Nahrung nicht mehr verfügbar. Sie griffen auf weniger nahrhafte Alternativen wie Blätter, Rinde und Zweige zurück. Obwohl sie so große Mengen Nahrung fressen konnten, reichte dies nicht aus, um ihren Nährstoffbedarf für die Fortpflanzung zu decken. Die Tiere gerieten unter extremen Überlebensdruck. Ihre Zahl schrumpfte und brach schließlich zusammen.“

Zhang und seine Kollegen begannen vor etwa einem Jahrzehnt mit Ausgrabungen und der Sammlung von Beweismaterial in der Höhle. Sie entnahmen Proben aus Höhlensedimenten und Pollen, um die Umgebungen zu rekonstruieren, in denen G. blacki wuchs und verschwand. Versteinerte Zähne lieferten Hinweise auf Veränderungen in Ernährung und Verhalten.

Im Gegensatz dazu gedeiht der nächste Verwandte von G. blacki, der Orang-Utan (Gattung Pongo), indem er seine Größe, sein Verhalten und seine Lebensraumpräferenzen an veränderte Bedingungen anpasst. Dieser intelligente Primat, der nur in Asien lebt, hat fast 97 % seiner DNA mit dem Menschen gemeinsam. Bis heute haben jedoch nur drei Orang-Utan-Arten auf Sumatra und Borneo überlebt. Selbst der Chinesische Orang-Utan ( Pongo weidenreichi ) dürfte nur noch 200.000 Jahre älter geworden sein. Seine jüngsten Fossilien sind 57.000 bis 60.000 Jahre alt.

An Khang (laut National Geographic )

[Anzeige_2]

Quellenlink

![[Foto] Phu Quoc: Aufklärung der Bevölkerung über IUU-Prävention und -Kontrolle](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/24/f32e51cca8bf4ebc9899accf59353d90)

![[Foto] Partei- und Staatsführer treffen sich mit Vertretern aller Gesellschaftsschichten](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/24/66adc175d6ec402d90093f0a6764225b)

Kommentar (0)