1945年以降の日本文学の著名な作家と作品。

1945年以降の文学

|

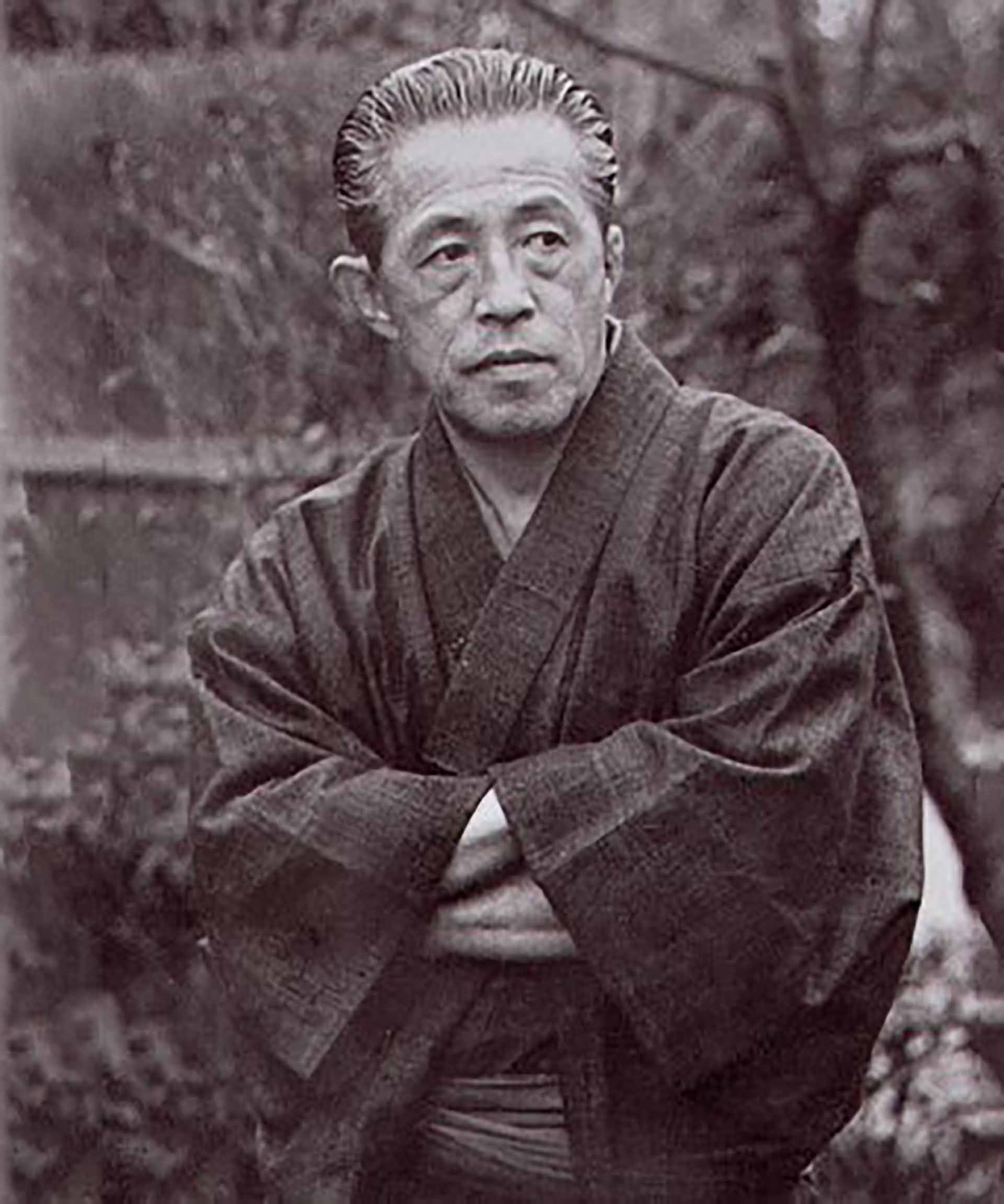

| 作家の井上靖さん。 |

井上靖(1907-1991)は物語や小説の執筆で有名でした。大学時代から執筆活動を始めていましたが、第二次世界大戦後、人間の孤独、目的のない行動、そして現代人のニヒリズムを描いた詩作によって、その名が知られるようになりました。

彼の最も有名な作品には、芥川賞を受賞した『闘牛』 (1949年)や『猟銃』 (1949年)などがある。

その後数年間、彼は現代恋愛物語、戦後日本の社会・政治面を扱った『黒い潮』(1950年)といった様々なジャンルの小説や短編小説を多数発表した。背景を緻密に描写した歴史小説、 『天平の甍』 (1957年)、 『敦煌』 (1959年)、自伝的な設定で母の老衰を記録した『わが母の記』(1975年)など、数多くの作品を世に送り出した。また、短編小説や詩集も数多く発表した。1964年、井上は日本芸術院会員に選出され、1976年には文化勲章を受章した。1991年、東京にて死去。

* * *

安部公房(1924-1993)は作家、劇作家、音楽家、写真家、そして発明家でした。詩を書き、映画や演劇の監督も務めました。実存哲学に近い、リアリズムとフィクションを織り交ぜた心理小説を執筆し、象徴を通して人間の運命という問いを提起しました。

1951年に芥川賞を受賞し、アメリカ芸術科学アカデミーの名誉外国人会員となった。

彼は小説『砂の女』 (1962年)で最もよく知られており、この作品は1964年に勅使河原宏によって映画化され、受賞歴を誇りました。

その他の作品としては、 『飢餓同盟』 (1954年)、 『石の目』 (1960年)、 『他人の顔』(1964年)、『燃え尽きた地図』(1967年)などがあり、短編小説約30編、戯曲20編、随筆20編、詩、音楽、写真展も多数開催している。

* * *

遠藤周作(1923-1996)は医学を学んだ後、作家となった。カトリック教徒の家庭に生まれ、17世紀日本の殉教者たちを題材にした小説を執筆した。実話に着想を得た『海と毒薬』(1957年)では、戦争捕虜を人体実験に利用したことを非難した。

彼は、国際的には、歴史小説『沈黙』(1966年)で知られている。同小説は2016年に同名映画にもなった。この作品は、17世紀初頭の日本で、数人の命を救うために信仰を捨て、後に地元の領主の家臣となったものの、キリスト教の信仰を隠し続けたカトリックの司祭の物語である。

その他の作品としては、 『火山』 (1960年、火山)が挙げられます。この作品は、信仰を捨てたカトリックの司祭、気象観測所の所長、そして後に彼が専門とする火山という、衰退していく3人の登場人物を描いています。 『留学』( 1965年、留学)は、東西の溝を象徴する繋がりを描いています。1960年代のパリ、17世紀のローマ、そして第二次世界大戦後のフランスの地方を想起させる風刺小説『黒男』 (1971年、黒龍峰)は、16世紀のアフリカ人、歴史上の人物である弥助に着想を得た作品です。

彼は「第三世代」(第二次世界大戦後に登場した日本の作家の第三世代)の一人とされています。数々の権威ある文学賞(芥川賞や文化勲章など)を受賞し、教皇パウロ6世によってローマカトリックの聖シルベスター修道会に叙せられました。

* * *

野坂昭如(1930-2015)は、戦後、貧困の中で育った孤児でした。父親を見つけたことで、彼は良い教育を受けることができました。炭鉱で懸命に働き、執筆活動を続け、左翼政治家となりました。彼は貧しい人々、卑しい人々、そして狂気について書き綴りました。

彼は戦争を題材にした児童文学で最もよく知られています。短編小説『火垂るの墓』 (1967年)と『アメリカひじき』 (1967年)は、1967年に第58回直木賞を受賞しました。

彼の作品のいくつかは英訳され、映画化もされました。その他の作品としては、 『エロゴトシたち』(1963年)、 『戦争童話集』 (2001年?)などがあります。

* * *

大江健三郎(1935年生まれ)は、日米安保条約に反対する1960年代を象徴する戦後を代表する作家の一人です。サルトルやヘンリー・ミラーの影響を受けながらも、象徴、夢の世界、心理的問題、セクシュアリティ、歴史的・政治的知識に基づいた独自の作風を生み出しました。彼は現代日本社会における人間の疎外感と、自己表現を求める個人の探求について著述しました。

彼は23歳から20冊以上の小説と短編小説を執筆した。代表的な作品としては、17歳のファシスト青年が集会で民主党の党首を暗殺する物語『セブンティーン』 (セヴンティン、1961年)や、日本の原爆投下の犠牲者を描いた『ヒロシマ・ノート』 (広島・能登、1970年)などがある。

小説『万年願のフットボル』 (1967年)、『我らの狂気を生きる道を教えてくれよ』(1969年)、 『水は我が魂に満ちる』(1973年)は、憎しみ、過ち、原子力の危険に満ちた不条理な世界を描き、『屍育』(1957年)、 『芽を摘み子供を殺す』 (1958年)は、田舎に住む青年の運命を描いている。1994年にノーベル文学賞を受賞したほか、日本および世界各国で数々のノーベル賞を受賞した。

[広告2]

ソース

コメント (0)