人生には、数え切れないほどの出来事があり、様々な人々、環境、文脈、状況との出会いがあります。多くの場合、「何度も」というのは必ずしも深い意味を持つわけではありません。過ぎ去る中で、時には不安や懸念、苦悩に苛まれることもあります。

(イラスト写真)。

以前勤めていた通信社で、彼は同僚で、時折レポートやメモ、そして時には情熱的な国内情勢に関する記事を書いていました。私は「門番」だったので、彼の記事を読み、校閲、編集、そして掲載承認までを任されるという幸運に恵まれました。彼の記事は、記者がほとんど足を踏み入れないような、辺鄙で困難な山岳地帯に関するものではなかったため、好んで取り上げられました。掲載するかどうかは、決して決められない記事ではありませんでした。彼の記事は、テーマの発掘、資料の活用、表現、議論、解釈に至るまで、多大な労力と情熱を注がれていました。言葉も文体も、山岳地帯や、彼が暮らす場所で今もなお多くの困難を抱える人々にとって、深く心に響くものでした。悲しみや退屈など、比較の余地は全くなく、非常に人間的で、楽観的で、明るいものでした。

最後に会ってから、もう20年近く経っていた。彼は10年以上も前に退職していた。滞在先まではわずか5キロほどだったが、「退職してからは運動のように自転車に乗ることに慣れていたので、手が少し震えていた」という。地方の史跡などを巡りながら、彼はたくさんの思い出を語った。一緒に現地視察に行ったのも20年近く前。 ハノイへは数回行った。「バス会社がそのルートを通らないので、帰省する際は必ず首都に立ち寄る」という理由でハノイを「スキップ」したことさえあった。彼はたくさんの思い出を語り、論文の編集や出版、作品の受賞、さらには私が人を送迎したり、お酒を飲んだりしたことまで、たくさんのことを思い出した。もちろん、細部まで忘れずに鮮明に覚えていることもある。しかし、特に仕事関係のことなど、まったく覚えていないこともある。

仕事でも、彼だけでなく、多くの同僚、特に共同研究者に対して、同じような「ぼんやり感」を感じていました。多くの人が似たような出版物について言及していました。3つの異なる報道機関を渡り歩き、30年近く働いてきた中で、覚えていないことはたくさんあるはずです。世界中を飛び回ってきたキャリアの中で、覚えていないことは計り知れないはずです。しかし、覚えていないからといって、無関心、無神経、無関心、あるいは無感動であるわけではありません。単に、それが私がしなければならない仕事だからです。果たさなければならない義務です。純粋に仕事なのです。

もちろん、人生においても、他の仕事においても同様です。例えば教師として、私は素人ではありますが、長年にわたり数多くの授業、コースを担当してきました。特に印象深い生徒がいた授業は記憶に残りますが、それ以外の授業については、時間も注意も会話も交流も十分には回らないでしょう。ただ、授業名、学校名、コース名を口にすると、必ず何か一般的で特別な人物、稀有で印象的な出来事が思い出される、ということだけは分かっています。ですから、私の講義を聞いたり、専門知識を交換したりした人たちと再会した時、私が話した授業や話、さらにはあの科目でさえも、あの授業がインスピレーションとなり、考え方や将来の仕事を変える転機になったと言ってくれることが何度もありました。

人生には、数え切れないほどの出来事が起こり、様々な人々、様々な要素、様々な環境、文脈、状況との出会いがあります。「何度も」とは、必ずしも深い意味を持つわけではありません。過ぎ去っていく中で、時には悩みや不安、苦悩に苛まれることもあるでしょう。人生も同じです。仕事も人も、同じです。私たちが記憶していないことが、必ずしも無意味だったり無駄だったりするわけではありません。ただ、私たちが記憶していないことが、誰かを傷つけたり、害したりしないことを願うばかりです。たとえそれが容易なことではないとしても…。

グエン・トリ・トゥック

ソース

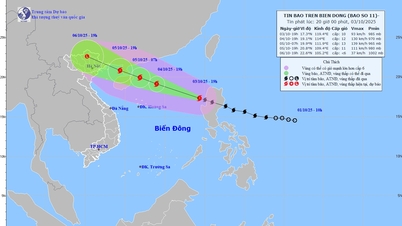

![[写真] ファム・ミン・チン首相、嵐10号の影響克服に向けた会議を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/3/544f420dcc844463898fcbef46247d16)

![[写真]ビンミン小学校の生徒たちは満月祭を楽しみ、子ども時代の喜びを受け継いでいる](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/3/8cf8abef22fe4471be400a818912cb85)

![[写真] 1000億ドルかけて修復される前のフエ城塞の帝国アカデミー遺跡の内部](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/18/77fd186af68341b1a8bffd072fa896a6)

コメント (0)