|

| ホーおじさんは、1957年3月に開催された第1回外交会議で外務省の役人や職員と会談した。(写真:アーカイブ) |

この一貫性はホー・チ・ミンの外交思想の貴重な遺産であり、今日のベトナム外交の指針となっている。

ホー・チ・ミンの外交的足跡

ホー・チミン主席の外交政策イデオロギーは、常に革命的な実践と国益に基づいていました。ホー・チミン主席は、自立と自己革新の重要性を強調しました。彼はかつてこう言いました。「我々は真の力に頼らなければならない。真の力は銅鑼であり、外交はその音である。銅鑼が大きければ大きいほど、音も大きくなる。」

ベトナムの外交戦略は、ホー・チミン外交思想の中核原則、すなわち国家の統一を維持し、国際連帯を強化し、友好国を増やし、敵を減らすこと、そして特に近隣諸国、地域、そして全ての主要国との関係を重視することなどに基づいている。ベトナムは、国防戦争において、 軍事的成功と外交政策の巧みな適用によって、外交的勝利を収めてきた。

ディエンビエンフーの圧倒的勝利の後、1954年のジュネーブ協定によりベトナムは北緯17度線で分割され、北部ではベトナム民主共和国が承認されました。1973年のパリ協定の調印後、停戦が成立し、アメリカ軍は全軍撤退を余儀なくされました。その後、1975年にベトナム人民軍はサイゴン政府を完全に打ち破り、1976年にベトナム社会主義共和国として統一されました。

ベトナムはカンボジアにおけるクメール・ルージュとの紛争にも勝利しました。1989年9月、ベトナムはカンボジアからの撤退を完了しました。2年後の1991年10月、カンボジアに関するパリ協定が包括的な政治合意に達し、平和の時代が到来し、ベトナムは社会経済開発に集中できるようになりました。

|

| ベトナムに関する会議に出席するカーライル・A・セイヤー教授(右から2人目)。(出典:ゲッティイメージズ) |

統合への道を開く

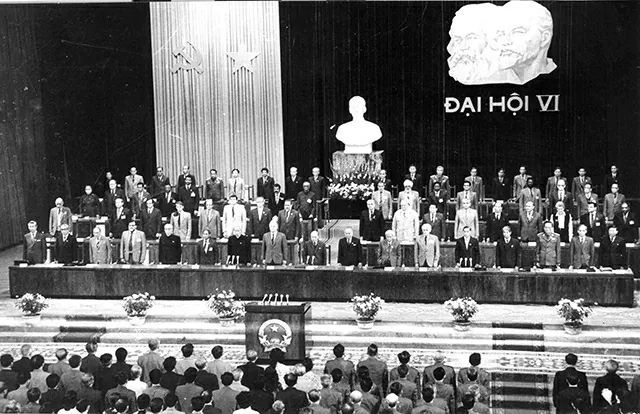

第6回党大会(1986年12月)において、ベトナムはドイモイ政策を開始した。この政策では、チュオン・チン書記長の政治報告において、対外経済関係の拡大と有効性の向上の必要性を強調し、地域および国際社会の緊密な統合のプロセスを開始した。

もう一つの重要な節目は、1988年5月に政治局が「新たな情勢における外交課題と政策について」決議第13/NQ-TW号を採択したことでした。この決議は、「経済の弱体化、孤立化、そして禁輸措置は、国家の安全と独立に対する主要な脅威である」と指摘し、強固な経済、強固な国防体制の構築、そして国際協力の拡大を最優先課題としました。政治局決議第13号はまた、「友を多く、敵を少なく」という精神に基づき、多国間化と多様化という外交政策を強調しました。同時に、カンボジア問題の全面的解決、中国および米国との関係正常化、ASEAN、日本、そして欧州諸国との関係強化といった戦略的課題も特定しました。

決議13は、ベトナムの外交政策の考え方を刷新する過程における重要な節目とみなされています。それ以降、すべての党大会において、この政策は継続的に確認され、補完されてきました。第7回党大会(1991年6月)の政治報告では、ベトナムは「すべての国および経済組織との経済関係を多様化し、多国間化する」と明記されました。

第7回党大会の政治報告では、「我々は、平和共存の原則に基づき、政治・社会体制に関わらず、各国との平等かつ互恵的な協力を推進する」と述べられている。ベトナムの目標は、東南アジアおよびアジア太平洋諸国との友好関係の構築、北欧・西欧諸国、日本をはじめとする先進国との互恵的な協力、そして米国との関係正常化である。

外交政策の発展における次のステップは、第8回党大会(1996年半ば)で実現した。この大会には、カンボジア、マレーシア、シンガポールの与党代表団が初めて参加した。政治報告では、科学技術革命が急速に発展し、生産力を促進し、経済と社会生活のグローバル化を加速させていると評価された。したがって、ベトナムは「近隣諸国およびASEANとの関係を強化し、伝統的な友好国との関係を強化し、先進国および世界の政治経済の中心地との関係を重視する」必要があるとされた。

第9回党大会(2001年4月)では、ベトナムは引き続き、「多様化、多国間化、社会主義諸国、近隣諸国、伝統的友好国との関係重視の政策を通じて、すべての国の友人であり、信頼できるパートナーとなることを目指す」と強調されました。第10回党大会(2006年4月)では、ベトナムは開放的、多国間的、多角的な外交政策を実施し、積極的に国際経済に統合するとともに、他の分野における協力を拡大することを決定しました。第10回党大会以降、国際社会への積極的な統合と、包括的な戦略的パートナーシップのネットワーク構築という2つの主要な潮流がますます顕著になっています。

|

| 第6回党大会(1986年12月)において、ベトナムは革新政策を開始した。(写真提供) |

包括的な外交

第11回党大会(2011年1月)では、国際経済統合へのコミットメントが拡大され、新世代FTAにおけるコミットメントの履行要件が初めて提起されました。また、党大会では、国家発展における戦略的パートナーと大国の重要性が確認されるとともに、新たな要素として、多国間防衛・安全保障メカニズム、特にASEANと国連平和維持活動への参加が盛り込まれました。

第12回党大会(2016年)では、「党外交」「国家外交」「民衆外交」の3本柱からなる「総合外交」の概念が初めて導入されました。また、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)、東アジア地域包括的経済連携(RCEP)、ベトナム・EU自由貿易協定(EVFTA)を通じた国際経済統合も重視されました。

第13回党大会(2021年)において、ベトナムは独立、自主性、多国間化、多様化を掲げる外交政策を改めて表明し、友好国、信頼できるパートナー、そして国際社会の積極的かつ責任ある一員となることを改めて強調しました。新たな点は、包括的な国家発展戦略の構築における外交の役割を強調するとともに、国防における「4つのノー」政策の継続的な実施を強調したことです。

総括すると、ベトナム外交の80年間の発展は、国際舞台における同国の地位と威信を継続的に高め、力強く台頭する中堅国としての役割をますます確固たるものにしてきました。ベトナムは現在194カ国と外交関係を結んでおり、包括的パートナー、戦略的パートナー、包括的戦略パートナーのネットワークは38カ国に拡大しています。また、国連安全保障理事会の非常任理事国を2度務め、ASEAN議長国を3度務め、BRICSの10番目のパートナーとなっています。ベトナムは60以上の国・地域と貿易協定を締結し、70の国際機関および地域多国間組織に加盟しています。

出典: https://baoquocte.vn/80-nam-ngoai-giao-viet-nam-mot-hanh-trinh-dac-biet-328304.html

コメント (0)