|

| G7サミットに出席する首脳らが5月21日、広島平和記念資料館を視察した。(出典:共同通信) |

結果と未解決の問題

第49回G7サミットは、5月19日から21日まで、日本の広島で開催されました。8カ国が招待を受け、6つの国際機関・地域機関が参加しました。この会議は、不安定な世界情勢の中で開催されました。ロシアとウクライナの紛争、西側諸国とロシアの緊張した対立、米国と中国の激しい競争などにより、深刻な分裂が生じ、各国はどちらかの側を選ぶことを迫られ、世界的な安全保障上の課題が深刻化しました。

このような状況の中、G7首脳は解決すべき数多くの複雑な課題と課題を自らに課しました。会議の内容と成果は、10の首脳会合、3つの特別会合、そして共同声明を通じて示されました。これにより、世界の喫緊の課題、今後の展望、そして未解決の課題に対するG7のメッセージ、視点、そしてコミットメントを明確に示すことができました。

まず、確認とアプローチの変化です。G7首脳は、世界の安全保障上の課題と世界経済における自らの重要な役割を引き続き確認しています。G7は、核軍縮、ウクライナ危機、経済・金融安全保障、エネルギー安全保障、食料安全保障、保健、気候変動、人工知能(AI)、中国、ロシア、発展途上国・新興国との関係など、多くの重要かつ喫緊の課題について、評価、見解の提示、イニシアティブや解決策の提案を行っています。

G7は、核兵器のない世界の実現に向けた努力を再確認し、2030年までの脱炭素化ロードマップと2050年までの排出ゼロロードマップを策定することにコミットし、黒海穀物イニシアティブの継続実施、重要原材料のサプライチェーン網の構築・強化、一方的な貿易制限への反対を表明した。今回の新たな点は、AIに関する国際標準策定の提案である。

これは、G7が引き続き重要な役割を担い、地球規模の課題への対応能力に自信を持っていることを示しています。しかし、G7は、開発途上国および新興国の積極的かつ幅広い参加なしには、あらゆることを実現できないことも認識しています。そのため、G7はアプローチを調整し、開発途上国および新興国へのエネルギー・開発支援の拡充を通じて支持獲得に注力してきました。展望という点では、二大ライバルである中国とロシアに対する政策にも注目すべき調整が見られました。

第二に、中国との関係には「必要性と懸念の両方」がある。G7は、自らのアプローチと政策を「中国に損害を与えることや、中国の経済的進歩と発展を阻害することを目的としていない」と正当化している。G7は、北京との「安定的かつ建設的な関係」への意欲を強調している。これは、中国との関係を断絶することなく、課題に対処し、リスクを最小限に抑える方法を見つけることを示唆している。

一方、G7は東海における現状変更をもたらす軍事化活動に引き続き反対し、センシティブなサプライチェーンにおける中国への依存度を低減する決意を表明している。G7は、台湾海峡の平和と安定の維持について中国に助言を行っている。G7は、ウクライナ紛争の解決に中国が参加するよう求めることで、自らの役割を認め、北京とモスクワの緊密化が進む関係に対する「責任」を暗黙のうちに「割り当てる」ことを示している。

共同声明は特に「経済的強制」を強調した。これは具体的な名称こそ明示されていないものの、明らかに中国を標的としていた。声明では、G7とその他の国々の間で「経済的強制」に関する調整プラットフォームを設立し、早期警戒措置、情報共有、定期的な協議、そしてサプライネットワーク構築における「透明性、多様化、安全性、持続可能性、信頼性」の原則を実施することが提案された。

言うまでもなく、中国は会議の主要議題の一つです。G7は、景気後退リスクに直面する世界経済において、中国が再び救世主となり得ることを認識し、中国との緊張の高まりを回避すべく協力の扉を開いています。しかしながら、最大のライバルである中国が自らの役割に挑戦し、地政学的影響力を競い合うことを恐れ、G7は警戒を強めざるを得ません。

|

| 中国とロシアがG7サミットを「支配」した。(出典:Cryptopolitan) |

第三に、ロシアへの制裁とウクライナへの支援を継続すること。共同声明では、必要となるまで、つまりモスクワが弱体化し敗北を認めるまで、ウクライナを財政的、軍事的、政治的、外交的に支援し続けることを確認した。G7と西側諸国は第11次制裁パッケージを継続し、他国によるロシアとの取引を阻止するための対象と措置を拡大した。米国はウクライナへのF-16戦闘機供与に関する姿勢を転換した。この動きは緊張をさらに高め、危機からの脱却を困難にしている。

第四に、中国とロシアの態度だ。中国外務省は直ちに日本大使を召喚し、G7サミットにおける中国関連の誇張された発言に対し「不満と断固たる反対」を表明した。中国外務省の汪文斌報道官は、G7が「中国を中傷し、攻撃し、露骨に内政干渉している」と非難した。ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は、G7の決定はモスクワと北京の間に亀裂を生じさせることを狙ったものだと述べた。ロシアのタス通信は、ウクライナにF-16戦闘機が配備された場合、「大きなリスク」が生じると警告した。

客観的に見ると、G7サミットは最も緊急かつ差し迫った課題に焦点を当て、新たなモメンタムを生み出し、地球規模の安全保障上の課題への共同の取り組みを促進するためのイニシアティブや措置を提案しました。しかしながら、依然として未解決の問題が残っており、長年の疑念が完全に払拭されたわけではありません。

最大の問題は、東西対立、ウクライナ危機、そして米中間の緊迫した競争を解決できる新たなアイデアやアプローチが存在しないことです。それどころか、あらゆる側面が状況を複雑化させています。緊張と対立は激化し、世界的な安全保障上の課題に対処するための共通の努力と資源を分断し、分散させています。黒海穀物イニシアチブや核兵器削減の取り組みは、ロシアの参加なしには実現できません。しかし、核兵器制限に関する合意をいつ、どのように回復させるかは未だに不透明です。

前例のない制裁は、ロシア、そしてある程度は中国にも多くの困難をもたらしている。しかし、制裁は米国と西側諸国に影響を与える「諸刃の剣」であり、ロシアを崩壊に追い込む可能性は低く、むしろモスクワに極端な行動を取らせる可能性さえある。

ロシアと中国に対する制裁の有効性は、国際社会、特に発展途上国と新興国の広範な対応にかかっています。しかし、ロシアからの輸出が禁止されているため、これらの国々は特に食料とエネルギーの面で深刻な影響を受けています。インドのS・ジャイシャンカール外相は、「ヨーロッパは、ヨーロッパの問題は世界の問題であり、世界の問題はヨーロッパの問題ではないという考えを捨てなければならない」と非常に的確に指摘しました。これは西側諸国にも当てはまります。

他の国々は、米国や西側諸国と対立するのではなく、制裁の影響を回避するために協力し、団結するという独自の道を見つけなければならない。大国間の関係や利益のためではなく、自国の利益と地域の安定のために。中東における最近の変化、あるいはBRICSとSCOの発展がその証拠である。

共通の立場があるとはいえ、実際には西側諸国の中には、中国やロシアとの関係において独自のアプローチや国益の計算を持ち、時に矛盾するケースもあります。また、一部の西側諸国は経済、政治、社会面で不安定な状況に直面しています。近年、米国とその同盟国は、特に両国が接近する中で、二大敵を前にして、ある種の困難と混乱に直面しています。これは、米国とその同盟国が中国とロシアの両方に同時に対峙し続ける際に、克服すべき困難な障害を示しています。さらに、「二重基準」や宣言通りの行動をとらないことは、依然として慢性的な問題であり、多くの国々に疑念を抱かせています。

|

| ファム・ミン・チン首相、G7首脳、招待国が「平和、安定、繁栄の世界に向けて」をテーマに会合に出席した。(出典:VGP) |

ベトナムの深いメッセージと痕跡

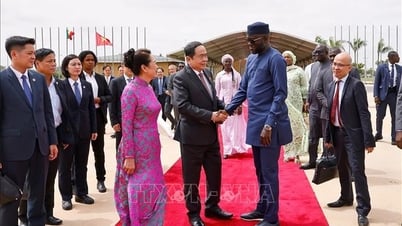

G7サミットに出席した約3日間、ファム・ミン・チン首相とベトナム代表団は、二国間および多国間の約40の活動に出席しました。これらの活動を通じて、ベトナムは様々なアプローチを提供し、実践的な解決策を提案しました。

「平和、安定、繁栄の世界を目指して」というテーマにおいて、ベトナム政府首脳は3つのメッセージを強調した。第一に、協力と発展のための平和で安定した環境の確保は、世界の各地域、各国における持続可能な発展と繁栄にとって不可欠な基盤であると同時に、究極の目標でもある。第二に、法の支配を堅持し、国連憲章と国際法を尊重し、対話、交渉、そして具体的なコミットメントを通じて、あらゆる紛争や対立を平和的手段で解決すること。第三に、誠実さ、戦略的信頼、そして責任感は、現在の地球規模の課題に取り組む上で特に重要である。

「多様な危機への対応における協力」に関する会議において、ファム・ミン・チン首相は、前例のない状況下では、前例にとらわれない行動、地球規模で万人に配慮したアプローチ、そして多国間主義の堅持が求められると述べ、説得力のある発言を行った。…喫緊の課題は、成長回復と、より環境に優しく、よりクリーンで、より持続可能な方向への世界経済発展に向けた新たな原動力を促進し、創出することである。ベトナムは、広島宣言の実施に貢献するため、食糧生産の拡大に尽力する用意があることを表明した。

ファム・ミン・チン首相は、「持続可能な地球のための共同の努力」をテーマに、持続可能な開発、気候変動対策、排出削減、エネルギー転換は、地球規模の全人類的アプローチ、多国間主義の推進、各国の自立と広範な国際協力を通じてのみ成功できると強調した。エネルギー安全保障に関しては、各国の状況とレベルを考慮したバランスと合理性の確保、クリーンエネルギーへの移行と世界のエネルギー安全保障のバランス、市場ルールに沿った実践的な移行ロードマップの策定が不可欠である。持続可能な開発の原動力は人材、科学技術、イノベーションであり、鍵となるのは資源の動員と有効活用である。ベトナムは困難をものともせず、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることを約束する。

ベトナムのメッセージ、コミットメント、提案は、G7各国首脳、各国、国際機関から歓迎され、高く評価されました。ベトナムの積極的、責任ある、多様かつ効果的な活動は、パートナーとの関係深化に貢献しました。発展途上国であるベトナムは、G7や世界のホットな課題に圧倒されることはなく、客人としての立場に閉じこもることなく、自ら主体的に積極的に参加し、独自の方法で実践的な貢献を果たしました。

|

| ファム・ミン・チン首相は5月21日、岸田文雄首相と会談した。(出典:VNA) |

このように、G7拡大首脳会議におけるベトナム代表団の実務訪問は大成功であり、独立、自力更生、多国間主義、国際関係の多様化、積極的かつ積極的な国際統合という外交政策を引き続き確認し、ベトナムが世界の問題において重要な発言力を持っていることを確認し、その役割、貢献、国際的威信に深い印象を残した。

G7サミットへの参加を通じて、私たちはパートナーとの関係を強化・拡大し、国家の発展と防衛のための資源を動員するだけでなく、外交と国際統合に関する重要な教訓も学びます。すなわち、独立自主の精神に基づき、国際社会に主体的かつ積極的に参加・貢献することで、自らの立場を主張し、世界と地域において優位な立場を築くということです。

得られた成果を踏まえ、特に近隣諸国、主要国、そして地域諸国との国際関係をより深化させ、より実効性のあるものにしていく必要があります。ベトナムがG7サミットに3回招待され、そのうち2回は日本が主催したことは、この関係強化を強力に推進する必要があることの証左です。

[広告2]

ソース

コメント (0)