明治時代末期、特に1905年から1915年にかけて、多くの偉大な作家が誕生しました。この特別な10年間に活躍した作家の数は、1920年代から第二次世界大戦終結までの偉大な作家の数をはるかに上回っています。

明治文学

明治時代の終わりまでに、特に 1905 年から 1915 年の 10 年間には、谷崎潤一郎、芥川龍之介、志賀直哉、横光利一、川端康成など、多くの偉大な作家が登場しました。 「プロレタリア文学運動」に続く作家の中には、徳永直、葉山芳樹、小林多喜二など、 政治的に活動した人もいる。

この特別な10年間に活躍した傑出した作家の数は、1920年代から第二次世界大戦終結までの偉大な作家の数をはるかに上回っています。この時代には、新リアリズム、感傷主義、自然主義、象徴主義、シュルレアリスムなど、多くの運動がありました。それぞれの運動は、多くの小さな潮流や流派に分裂しました。

* * *

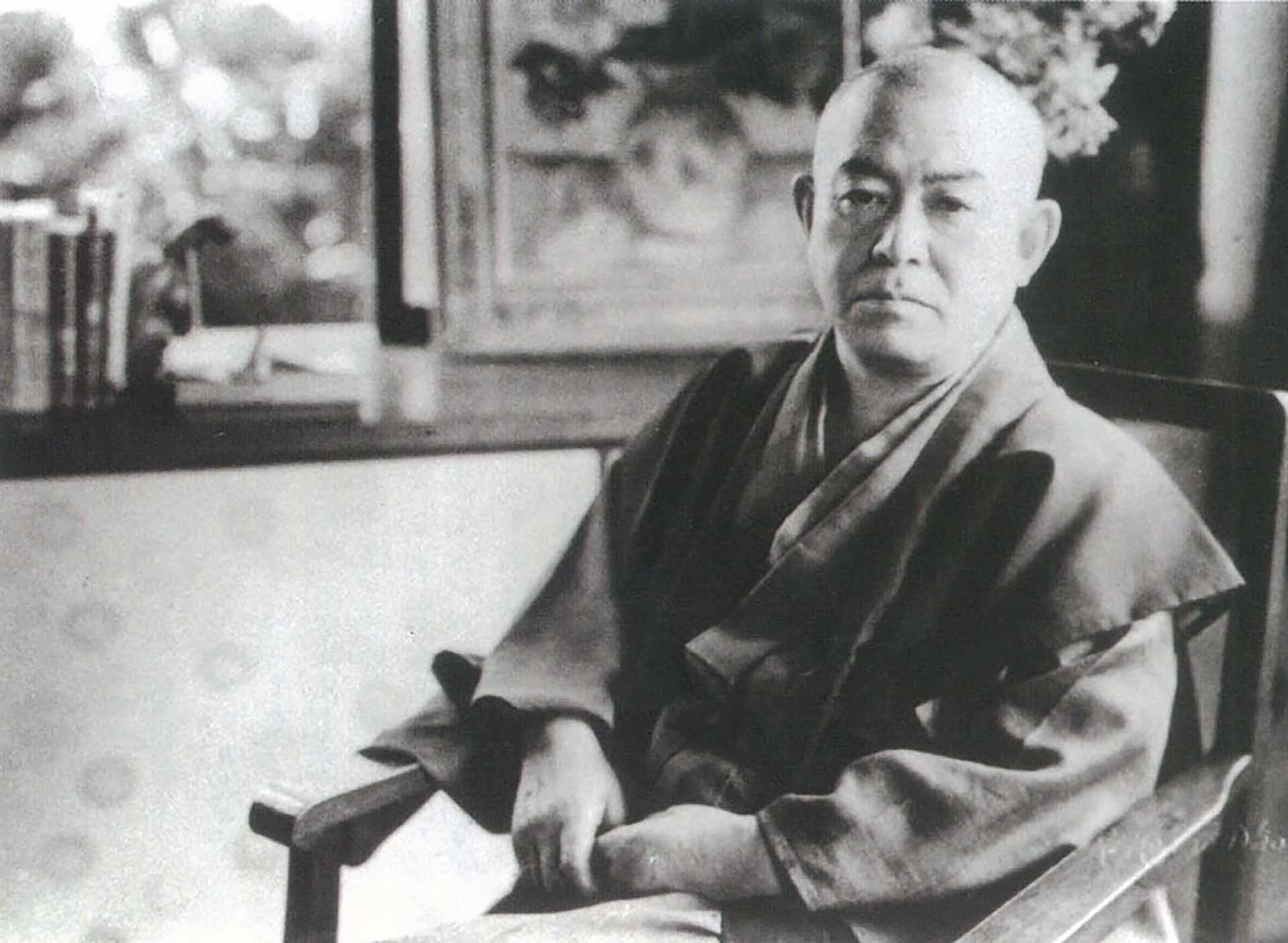

|

| 作家の谷崎潤一郎。 |

谷崎潤一郎(1886-1965)は、東西の内的葛藤を描いた作品を残した。彼は道徳よりも美を追求した。20世紀日本社会の急激な変化を背景に、家族生活の力学を繊細に描き、死去する前年の1964年にはノーベル文学賞の最終候補に残った6人の作家の一人となった。

彼の小説は病的な性愛と非常に西洋的な美学によって特徴づけられている。彼は自我を強調する自伝的作品の潮流に逆らい、伝統的な美的原理に立ち返った。

『痴人の愛』(1925年)は、真面目な技師の夫が、西洋化され気まぐれな若い女性と恋に落ち結婚する様子を描いている。彼女は夫と愛し合うのが好きで、夫は彼女の奴隷となり、彼女を苦しめることに喜びを見出す。

『鍵』(1956年)は、56歳の大学教授と55歳の妻の物語です。二人は密かに日記をつけており、お互いの日記をこっそり読んでいることを知りながら、互いに日記を綴っています。性的にインポテンツを感じていた夫は、嫉妬を煽ることで自らを刺激しようとします。妻もまた、夫に再び快楽を与えようと、静かに、そして意識的にゲームを仕掛けます。夫は情熱のあまり、命を落としてしまうのです。

谷崎のその他の主な作品: 麒麟 (1910)、少年 (1911)、悪魔 (1912)、卍 (1930)、闇の中の愛 (桃目物語、1931)、夢浮橋 (1959)…

* * *

芥川龍之介(1892-1927)は近代作家であり、特に彼の小説を原作とした映画『羅生門』(1915年)が国際的な賞を受賞したことで、海外でも有名になりました。彼は英文学を学び、英語を教え、執筆活動を行いました。ヨーロッパ文化と日本文化の融合に努めました。

西洋文化に深く浸りながらも、日本と中国の古代文学から幅広いテーマを取り上げ、短編小説、随筆、詩など140編以上の作品を残した。19世紀後半から20世紀初頭の日本文学とは一線を画し、西洋的なテーマや自然主義的、プロレタリア的、ロマン主義的な個人主義的傾向(自我文学)には傾倒しなかった。

彼の作品は伝統的な物語に立ち返りながらも、現代心理を分析し、客観的な描写を行い、現実と空想を融合させ、華やかでありながら簡潔な文学性と緻密な構成を特徴としている。『森先生』(1919年)、『土地の一分』(1924年)では、ブルジョワジーの愚かさ、虚偽、そして貪欲さを批判した。

晩年の作品には、母の狂気に悩まされた未知への恐怖が反映されており、執筆能力を失うことを恐れていた。また、ファシスト軍国主義の台頭に直面したブルジョア知識人の危機もあった。彼は35歳で妻と3人の子供を残し、服毒自殺した。

その他の代表作には、『老年』(1914年)、『鼻』(1916年)、『地獄変』(1918年)、『蜘蛛の糸』(1918年)、『秋山図』(1921年)、『藪の中』(1922年)、『源覚山房』(1927年)などがある。

1935年、芥川龍之介の友人であり、作家で雑誌『新思潮』の発行人であった菊池寛(1888-1948)が、若い作家を対象とした毎年恒例の芥川龍之介文学賞を創設しました。90年近く経った今でも、この賞は日本の作家にとって最高の栄誉であり続けています。

* * *

志賀直哉(1883-1971)は、近代日本文学に大きな影響を与えた作家であり、リアリズムの巨匠として知られています。彼の作風は、繊細な感情と心理分析、そして美しさを融合させています。彼の作品は主に自伝的であり、日常のありふれた出来事に着想を得た、細部まで緻密に描写された作品は、近代日本文学において非常に人気を博しました。

例えば、短編小説『城の崎にて』(1917年)では、列車事故から生還したばかりの若い患者が山間の療養所で治療を受けており、死んだ蜂、水中で泳いでいるときに投げ出されたネズミ、誤って投げ出されたトカゲを見て、死と人間の運命について考えます。

1895年に母が亡くなり、その年の秋に父が再婚した。この出来事と舞台は、自伝的小説『母の死と新しい母』(1912年)の題材となった。

彼はまた、アンデルセン童話の影響を受け、『菜の花と小娘』(1913年)や、彼の作家としてのキャリアの最後を飾る随筆『ナイルの水の一滴』(1969年)を書いた。

その他の代表作としては、『木の先にて』(1920年)、『和解』(1917年)、『小僧の神様』(1920年)、『暗夜路』(1921年および1937年)、『灰色の月』(1946年)などがあります。

(つづく)

[広告2]

ソース

![[写真] ルオン・クオン大統領がベトナム弁護士の伝統的な日の80周年記念式典に出席](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/09/1760026998213_ndo_br_1-jpg.webp)

![[写真] ト・ラム事務総長がキエンサン幼稚園とホーおじさんの名前が付けられた教室を訪問](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/09/1760023999336_vna-potal-tong-bi-thu-to-lam-tham-truong-mau-giao-kieng-sang-va-lop-hoc-mang-ten-bac-ho-8328675-277-jpg.webp)

![[写真] ファム・ミン・チン首相が、台風11号後の自然災害の影響克服に関する政府常任委員会の会議を主宰した。](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/09/1759997894015_dsc-0591-jpg.webp)

コメント (0)